珍貴回憶

老牌官校庇理羅士女子中學(簡稱BPS)今年慶祝創校120周年,不同年代畢業生將校內生活輯錄成回憶錄《120年流金歲月》。根據其中三名人瑞校友口述,數十年前的學生家長已十分重視英語教學,而當年這班乖乖女生曾經以鮑魚作為小息小食、日軍襲港前夕戲照看、日據時期必須燒掉跟洋老師的合照。舊生基金會主席方黃吉雯表示,希望籌款給母校添置音樂器材和增加獎助學金。記者:倪清江

學費幾毫子 小息食鮑魚

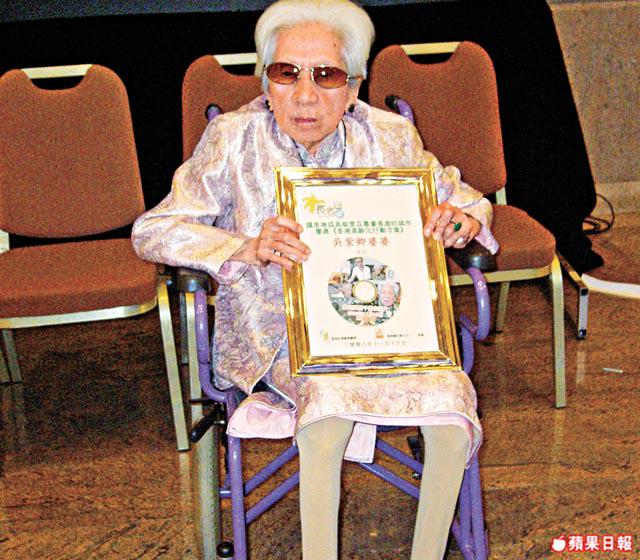

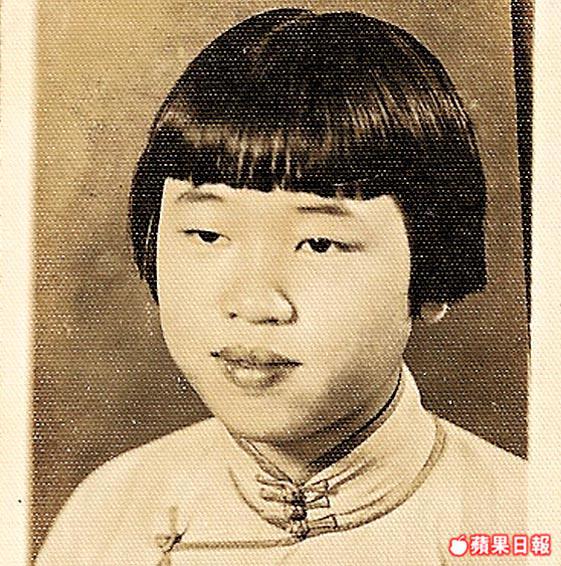

1927年畢業生─吳紫卿Mary

現今不少父母為求一席英文中學學位,不惜「孟母三遷」到名校區。生於1907年的吳紫卿婆婆一家本居澳門,她在回憶錄中說,父母得悉庇理羅士學生的英文水平甚高,加上是官立學校,學費只是幾毫至一元,於是在1923年舉家搬來香港,安排她入讀這所英中。

Mary當時已16歲,但不諳英文,入讀庇理羅士三年級,一直讀到七年級。那時候,老師幾乎都是女洋人。1927年她還未畢業,便可憑所學的英文,合資格到瑪麗醫院學做護士。

Mary讀書時,庇理羅士仍在中環荷李活道。一班20多人,同學放學後大多回家溫習,她說同學都很尊敬老師,因此關係較疏離,不常交談。鮑魚現今是貴價海味,當年卻是她和同學的小息小食。原來Mary的父親經營酒樓,那時鮑魚不算昂貴,所以她經常帶回校跟同學分享。

Mary2007年慶祝100歲大壽,訪問她的小師妹形容她身體健康、思路清晰。她今年4月29日離世,享年102歲,生前是年紀最大的庇理羅士校友。

日軍殺到前夕照睇戲

1938年畢業生─許寶珍

明年90歲的許寶珍婆婆還記得,她讀書時學校對面就是皇仁前身中央書院。那時她們的校服並非現在被稱為「小白菜」的白恤衫加綠色吊帶裙,而是淺棕色旗袍,同學手挽藤籃書包。不知當時的皇仁仔有否看上她們?

許家三姊妹都在庇理羅士就讀,每日由大坑坐電車到荷李活道上學,車費一毫,三人往往悄悄擠在兩人座位上,以節省一毫,回校光顧小食部買東風螺、蠔油豆和齋鴨腎,那時在學校午膳每人也只是兩仙,可見這一毫很好用。

妹失出世紙被拒回港

1941年聖誕夜,香港淪陷。她記得日軍襲港前一晚,她還跟同學看電影,可見當時港人大多未有危機意識,至翌日早上警報響起,才知戰火臨城。她們一家六口避走內地,她是護士,被派到廣西紅十字會服務。

和平後,一家於1948年回港,當時回港需持證明,但她的妹妹遺失出世紙,照片也在戰亂中失去,被拒入境。庇理羅士負責女童軍的老師MissChoy知道後,特意找尋其妹在女童軍比賽中獲獎的照片送給她,可惜已經太遲,其妹回不了香港。

畫作無緣參加國際賽

1939年畢業生─梁曾月洪

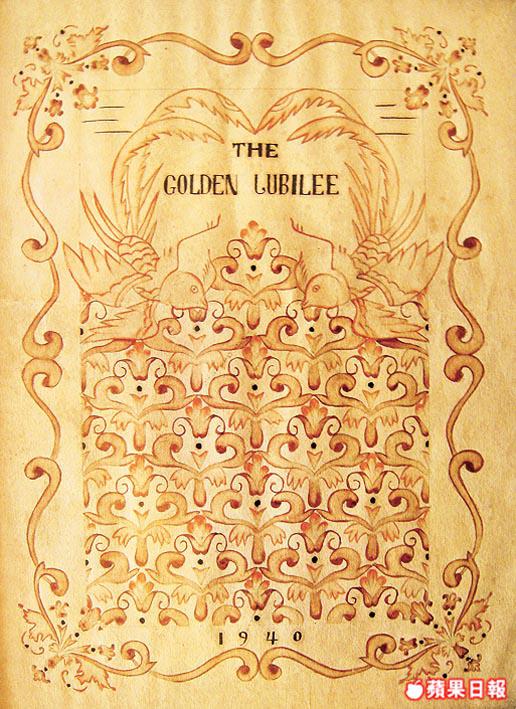

梁老太關於庇理羅士的回憶,也因日軍攻打香港,留下兩件憾事。1940年,學校要學生為校刊設計封面,她的作品《GoldenJubilee》(50周年)被選中,校長還打算將作品寄到外國參加繪畫比賽,但因翌年日軍佔據香港而不了了之。她保留該畫到現在,已經70個年頭。

1941年她剛好完成中七課程,在接着的三年零八個月,一家每日只得一餐吃,「只能吃三両薏米、一碟豆、幾粒腐乳」,初時替洋人打工,每月能領到十斗米,但很快便吃光。不久洋人撤走,頓失依靠,父兄都返回惠州,她跟母親留下。

燒毀跟洋人老師合照

一些充滿回憶的相片,則不能如畫作得以保存,「我們過着戰戰兢兢的生活,以前在BPS跟洋人老師的合照全都要燒毀,如果被日軍在家中搜到,隨時性命不保。」

梁老太生於1923年,「在那年代,連男孩子也不一定有機會上學……但我很幸運,爸爸給了我讀書機會。」當時庇理羅士有小學部,她9歲入學,姑姐和表姊妹都是校友同學,「在庇理羅士學習的知識,磨練出的堅韌,讓我熬過了許多次治療;而且,BPS培養了讓我引以為傲的女兒。」今年3月1日梁老太辭世,這本書讓她在生命結束前,歌頌母校培育之恩。