韓良露,台灣文化女巫,2007年,在平平無奇的師大商圈弄個文化據點「南村落」,以提倡人民自主、欣賞傳統和留傳文化為己任。她說:「在香港,不會有文化村!四處是商場,你們只愛國際名牌!」一矢中的。

文:暨連壽

韓良露

台灣出生,北投長大,高中換了三所學校,大學修讀歷史,出來社會做影評人、紀錄片導演、電視編劇、新聞節目製作人、資訊公司經理、占星學院導師、生活美食家和旅行家,建立「南村落」生活文化空間,最近完成拍攝台灣小說家陳映真的紀錄片。

再見人情味

韓良露,文化據點「南村落」總監。

已數不清多少次,台灣文化人對香港有微言,悲觀看,是在唱衰香港,他們根本不是香港人,唱衰無損失;但樂觀看,可說是愛之深責之切。港人對韓良露的指摘,應無從呼寃。沒用的!不認不認還須認,習慣拆舊物願做房奴愛逛商場已成港人特徵,有救嗎?女巫想了想:「食物,尤其粵菜,仍是最強賣點。」當然,她說的不是「樂活勞心」這四大食肆的垃圾食物。

韓良露十五歲已跟隨父母來港探親旅遊,「我住在九龍塘的親戚家,看盡衣冠楚楚的男人、高貴優雅的女人,再看看自己身上的衣服,多土,那時香港很西化。」還有,到Jimmy'sKitchen吃西餐、在中環看人做西服、在灣仔看荷李活電影,「這一切,在台北,我想也沒想過。」她說的,跟鄧小宇一書《吃羅宋餐的日子》所形容的沒兩樣,八十年代前的香港,確實如此。「之後,我也經常來港,尤其1976年至1980年期間,我做電影工作,常來看電影節,當時的台灣,甚麼也沒有,後來,更常常來旅遊,只是一小時的飛機,一年來四五次,很方便。我愛香港,香港能給予人知識、文化和生活,很西化,在上環在佐敦仍保留工藝小店,也有高質素的食店。」

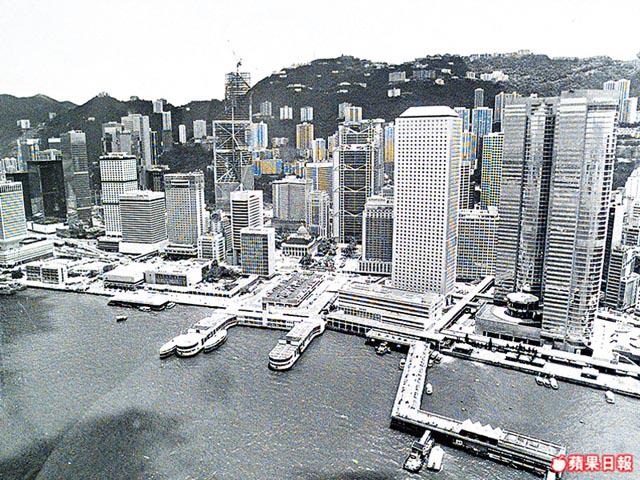

如陶傑說,身為中國人錯過了民國,是白活,聽女巫的話,想到身為香港人,錯過了六七十年代真正華洋共處的盛世,也是缺失。韓良露:「過了八十年代,我看到香港的轉變,你可以說變得更國際化,有摩天大廈,變得更整齊清潔,因硬把所有店舖搬進一式一樣的商場,只是,卻變得毫無人情味,這方面,台灣做得比較好。」人情味三個字,在被乜乜會長之流說有飯鐘錢乃提倡「不勞而獲」的商業世界裏,不應存在。「人們經過生存的階段後,應漸進化到生活的層次狀態,物質充裕外,亦要精神富足,才有創作,才有生活美學,只被物質帶着走,這個社會不會進步。」現在的香港,在天價連城的疑似豪宅的金玉裏,仍有一大撮爭取三十三元最低時薪的低下層,工作卑微苛刻;此刻的香港,生活與生存,留在一比九十九的黃金比例,沒有進步過。

心目中美好的八十年代

遊行愛散步

韓良露是個旅行家,旅行於她不只吃喝玩樂,還有更深層意義。

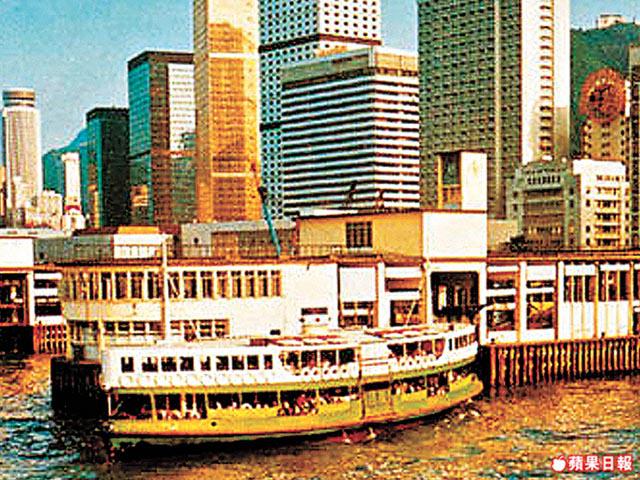

「旅行讓人有一種延長生命的感覺,」她畫龍點睛說:「它是一種精神的長壽。」從小愛旅行,亦愛在旅途中透過散步認識該城市,與丈夫同遊時,寧願少睡點,在清晨五時起床,獨自在酒店附近散散步,才回去伴夫進早點。「以前,我愛在香港散步,從旺角行到尖沙嘴,再乘天星小輪往中環,再行到上環或者銅鑼灣,啊,你知道嗎?從前在彌敦道的喜來登酒店,只需穿過馬路便到海濱那邊,非常方便,現在呢?我走來走去已忘了方向在哪,穿隧道過商場,一間又一間,腦也亂了!唉,海濱在哪裏?」女巫,請放心,你的問話符號,也鑿在千千萬萬港人的額頭上。「唉,現在……怎麼說,很難在香港散步了,人多車多,旁邊有工程,過兩個路口也有地盤,空氣不好,早上也清新不了!」身為過客也忍不了,究竟香港人怎過活呢?「嗯!不是,這兩天,我在沙田散步,是否吐露港呢?還有在中大走走,也不錯!不要忘記,在大圍還有很多高質素的食肆,有新鮮的乳鴿,有綿綿的白粥,更不能忘記廣東小炒,說回來,香港仍有好地方,只是不在尖沙嘴中環。」

韓良露針對香港這番話,是進諫,在台灣,卻弄到管理層下台。2007年,她撰文《桃園機場賣餐飲,讓我覺得沒面子》,批評機場食物貴且質素極差,帶起民眾要求機場改頭換面的討論,最後,高層要下台,機場迅速改善環境,一文激起千層浪:「身為台灣人,為何不可批評機場的問題,有人以為我小題大做,卻不知機場可讓外國人留下對台灣的印象。今天雖改善不少,但仍只處於合格水平,管理層責無旁貸,下台是應該的,做生意,應以人為本,才能做出文化精髓。」仇富仇商這回事,正因大財團沒持「以人為本」的牌匾,只掛「掠到你盡」的牌坊,這與有沒有關愛基金應沒關係。

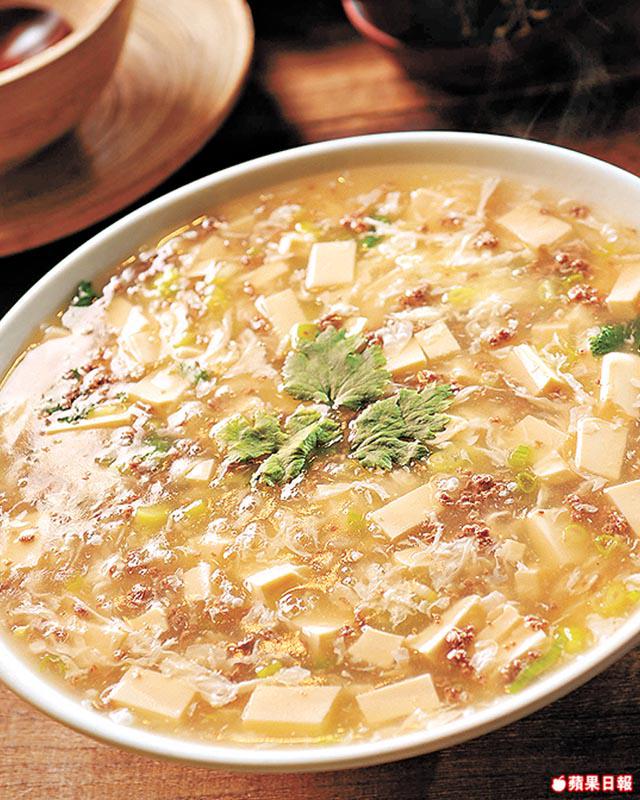

死前要吃豆腐

韓良露是生活美食家,曾帶領香港記者在台北吃吃吃,著作甚豐。「我還是會向朋友推介香港,你們剩餘的賣點,或者是你們的救贖,就是精美的粵菜,不少菜館仍保持到廣東菜精髓,甚至將之發揚光大,普通如茶餐廳也有一種獨特的味道,就算大型如利苑,仍能保持水準,無論何時吃同樣出色。」除了吃,我們還剩下甚麼呢?「沒了!所以要好好珍惜,尤其食肆不要搬進大型商場裏,繼續在小街小巷營業,既有風味又能做得便宜。」唉!說得倒好,香港租金冠全球,舖主見生意好便瘋狂加租,小本經營的菜館難以為生。「當然,沒人做生意不計成本,卻不要忘記有種東西叫回憶,味覺與視覺記憶同樣重要,如我現在已見不到天星碼頭,總有種缺憾。」當日叫得天地動搖的集體回憶,不獨是土生土長的香港人才擁有的。

韓良露自小在台北市的溫泉勝地北投長大,如她再選一地建立另一個「南村落」,必定是北投。「如在台北以外選,一定選我媽媽的成長地──台南。」她的妹妹韓良憶,曾著《最後的滋味》一書,憶述母親晚年只愛吃鳳梨酥,從此一直嚥不下這台灣特產。「對,這就是集味覺和思覺的回憶,我沒那麼嚴重,只是,每當說到母親……」說到此,她雙眼一紅,本來爽快的聲音,即時沉了下來,雙手不停打轉,跟剛才說桃園機場管理層下台的興奮樣子,完全兩樣。「在我最後的日子,我會吃豆腐,方便咀嚼,有營養,煮法又有數十款,可以紅燒、清蒸、燜、做湯、做稀飯……」她如數家珍,只是突然眼尾望到丈夫已在乾等,便急急忙:「不好意思了,我老公已到,我要走!」數不到十秒,她已消失了。物慾不能動搖女巫,愛卻移動了她的玉步。

南村落,有介紹台北古蹟活化導覽人員培訓計劃。( http://www.southvillage.com.tw/alburm_0001_detail.aspx?ID=144)

暨連壽,巨蟹座,七十後。

執迷:影像×文字×周遊列國。