「當我告訴朋友要寫一本香港農業的書時,他說:無人睇喎。」陳曉蕾說。她是行動派,到處出賣自己的採訪計劃,終於被《飲食男女》接納。專欄寫了一年,讀者反應正面,近日結集成書。「很多農夫都告訴我,以往在城市工作,壓力大,賺的錢都給醫生了。工作時你會怨上司、怨別人,但種田──田要下雨要颳風,你別無他法,只得接受。」

記者:何兆彬

攝影:伍慶泉

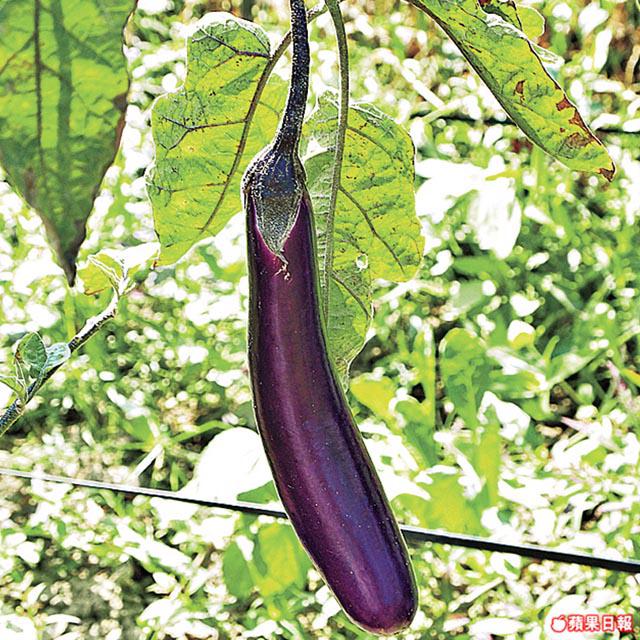

04落田聽天由命

秋風送爽,一早跟陳曉蕾來到大埔林村,參觀「舅父」的萬呎農地。「舅父」是書中被訪者之一,是曉蕾採訪時認識的。他頭髮都花白了,卻原來2004年才開始種田,「之前乜工都打過啦,04年打工的工廠倒閉了,搵唔到嘢做。」由於外甥曾經是「綠色和平」成員,又是大學教授文思慧的學生,「當時教授想辦個有機農場,種畀朋友食,佢哋又唔識種,咁我咪來種囉。」那麼你種菜跟誰學?「邊使學o架,我在沙田的鄉村長大嘛!」耕種辛苦嘛?「唔辛苦,又有得食又有得玩。」說時露出天真的笑容:「種菜工夫就多啲,其他種蘿蔔、甘筍唔使日日睇住,仲簡單。」雖然種萬呎田,但舅父說要養家就好難,還好子女都出身了,他真的把耕作當遊戲,在每層梯田建小小水庫,一層引水到下一層,其中養有錦鯉、鯽魚、甚至山坑魚、綠劍,「啲魚買返來養o架,做到攰就睇吓佢哋,有時挖啲蚯蚓餵魚,佢哋食得好開心o架!」每層水庫駁上水喉作灌溉,最底層淺水處種了西洋菜,「種西洋菜用這些山水種最靚,而且死水種無咁靚,要流動的。」──當農夫,要懂水又懂工程,城市人一切都只會用錢解決。但懂得再多也敵不過天,「落大雨就無計,泥地太黏,踩入去甚麼都不能做。如果雨季,就種瓜囉。」城市人到了大自然,聽天由命,不得不謙虛。

沒有本地魚的漁港

陳曉蕾,資深記者,九十年代做政治記者出身,在行內以文筆好見稱,曾獲人權新聞獎中文雜誌冠軍、亞洲出版業協會(SOPA)亞洲最佳中文人權報道大獎、亞洲最佳中文環保報道大獎等。她關注社會議題,近年寫環保、低碳生活,早前風評甚佳的方太自傳《方任利莎傳記.生命裏的家常便飯》也是由她撰寫。一個城市人,怎麼會對香港農業產生興趣?「我本來想採訪香港漁業,寫魚,而不是寫菜。我們常說香港是由漁村,變成一個海鮮港。香港是海鮮港全因旅遊業,但我們賣的其實都不是本地魚。」啟動計劃,才發現這是個很大的計劃,需要時間,更需要經費。曉蕾到大學Sell計劃,卻沒有人理睬她,「我說想申請資金來採訪香港漁業,但他們情願花很多錢請個名牌教授來一趟講學,也不要資助我。」

採訪漁業未成事,她卻因此結識了南涌一個魚塘的主理人TV,「他在一個荒廢了的魚塘種蓮花,結果種得全部滿了,每年取蓮子來做有機月餅。」魚塘養魚,魚糞成肥料,是最完美的生態循環,「其實六七十年代香港有很多魚塘,比種菜多得多,就算是八十年代頭,香港的魚塘總面積也達1/4個港島咁大!從前新界的農田都種米,後來大量難民來港,開始種菜;再到六七十年代大量人湧來香港,魚價貴,大家都開始養魚,菜田就成了魚塘。」她問:「如今魚塘都變了豪宅,我們的土地該怎使用呢?是否要細想?如果跟漁民出海,一去可能要三星期。但人要生活嘛,我又申請唔到經費。」因為認識《飲食男女》老總,她力Sell做「本地菜」:「起初想跟南涌魚塘一年,寫寫它在春夏秋冬的變化。雜誌起初猶豫只寫一個地方會悶,但原來魚塘更怕我期期寫,讓太多人進去打擾到他們。」結果她又變招,到處找耕種個案,每期一個,不經不覺,就寫了一年。

不快樂就會往土地跑

做記者,常認為有些題目很重要,但老闆會質疑你:「讀者怎會對這個題目有興趣?」寫種菜,香港人重視嗎?「首先,我覺得農作是構成香港很重要的一個部份,如果香港只是炒炒賣賣,無可能持續發展的。你知道嗎?99年香港的本地農產佔了消費12%,但到09年,只剩2.4%,中間只是十年!到了明年可能只剩1%。我不是說香港一定要有農業,但我想你知道,我們不見了一些甚麼。香港當年沒有了第二工業(如工廠),大家馬上知道,因為人要再找工作;但沒有了農業這FirstIndustry,怎麼大家好像沒有感覺?而且,對於食物供應來說,農業也有其價值,本地人對此的興趣也越來越大。」

她書中訪問了一名OL,她工作壓力大,在天台種香草,成功了就試種檸檬,仍未夠喉,結果在新界租農地,把工作辭掉,全職耕作!又有公公婆婆搬上樓了,卻發現馬路旁有一荒廢農地,就租下來,天天往農地開工,鄰居都不往菜市場買菜,要跟他們買。問農夫怎麼會去耕作,他們總笑逐顏開,似乎一副你很無知的樣子。曉蕾引用林超英的話:「他說人類至今只進化了400代,其實很短,我們的祖先都在大自然生活的,無怪乎我們一不快樂就會往外跑,一踏上土地就會高興。」

學會夏天不吃菜心

「我們整天躲在不冷不熱不乾不濕的室內,我們會感受到嗎?如果大自然想告訴你甚麼,你不認為它要大聲一點──用天災來告訴你嗎?」曉蕾:「從耕作中,我們學習不時不食。例如菜心愛天氣冷,夏天種要搭棚又要加風扇,所以市面上菜心大部份其實都是外來的,那我們就學會夏天少吃菜心……」本土保育思潮起動,外地也一樣:「日本、台灣近年都多了年輕人去做農夫。日本人是因為只吃日本米,上一輩農夫漸老,產量不足;台灣是因為孤島意識很強,他們發現本地產量只佔30%,太低,如果外地不輸入食物怎辦?」有年輕人種田種得開心,跟曉蕾說:「塊田比我女朋友還好,它乾或濕,高不高興,我一望而知!」跟曉蕾落田,沿途她忍不住嘆:「這些地很多都被地產商買了,我們的新界快沒有了。」說到尾,這是個政治議題。

近一年,曉蕾主編《低碳生活@香港》叢書,剛推出系列第二集《一家人好天氣》,她坦言:「這是拿政府環保署錢的,全系列共四本書。因為政府不從法例上去做環保,那不得不由宣傳去做。」現下她最關心剛上市的《香港正菜》賣得好不好,「如果賣得不好,就會影響下一本『廚餘』,而我想寫的漁業也不可能實現了。」