酒徒者,視酒是主,己為其徒也。他們一生勞碌,侍奉美酒。

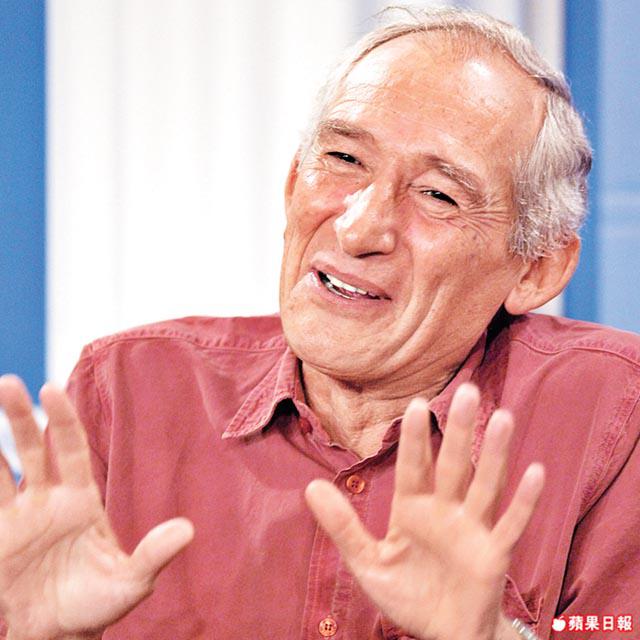

黃國兆,資深影評人,半生辛勤奉獻電影,60歲才當處男導演,終於完成十年計劃──把劉以鬯的經典小說《酒徒》拍成電影。電影埋單近400萬,他的美酒就是電影。「十年前我買下《酒徒》電影版權,後來王家衞的製片來找我談,談不攏,兩年後《2046》出來了,人人都說裏面好多幕根本就是《酒徒》……」嬲唔嬲?「梗係嬲啦!」

記者:何兆彬

攝影:王文忠

對王家衞谷住道氣

這樣過了幾年,有一天《2046》上映,黃國兆一看,呆了。「原著小說有好多天馬行空的形容。在《2046》中,他把《酒徒》的元素拍出來了,雖然不是完全照拍,但當年的影評,都有提到這一點。結果我再找已沒有導演肯制,甚至有人說:『王家衞咪拍咗囉。』我想想,這小說多年來最鍾意的人就是我,於是把心一橫,約三四年前決定自己拍!」

既然連行家都說《2046》已把《酒徒》拍出來了,怎麼你認為拍出來仍有市場?「他只拍了部份。全書200多頁,他只拍了少少情節,不能算拍過《酒徒》。」黃國兆忍不住氣爆料:「開拍《2046》前,王家衞的製片來找過我,因為《酒徒》電影版權在我手上,而且約上寫明,電影劇本得經劉老師同意。我有兩個條件,一是我得是製片人之一或類似策劃角色,二是參與編劇,兩者自然牽涉ProducerFee和編劇費用。提出後,他們就沒有找我了……」過了幾年,《2046》不花一分一毫,拍出來卻充滿《酒徒》影子,黃國兆承認:「好嬲!但係當年我做緊電影節,都唔想發大導演爛渣。因為我同佢關係唔好,即係電影節同佢關係唔好,惟有谷住道氣。」說回《酒徒》電影完成品,他引以為傲:「有評論認為我的《酒徒》比佢好吖。《2046》的評價雖然一般不高,但王家衞始終有王家衞擁躉。但我好自豪,我拍攝期16日,只花了300幾萬,佢拍幾錢?」

十年前買下小說版權

黃國兆的酒徒夢發於十年前,當時他找原作者劉以鬯談,購得小說電影版權,期限為十年,電影終於在過期前完成了。

「十年前搞咗部《天上人間》,拿到康城比賽,我一心想看看在電影行有沒有發展,香港電影節卻叫我回去──我多年來都從事電影節的節目統籌。」黃國兆回到電影節工作,一方面把小說改編成劇本:「《酒徒》小說我七十年代就看。到巴黎讀電影時,我帶了一批小說過去,因為怕當地沒有中文書看,《酒徒》就是我翻看最多的小說。當年沒有想過可以拍戲,因為要拍它很難搞,它又是意識流,大家都說,拍出來唔好睇。」《天上人間》後,他再細想:「拍電影唔係話唔得。但我一心想做監製,仲搵埋導演方育平,他也有興趣,再找劉老師談。方育平拍開文藝片,風格正派,劉老師點頭批了。」下一步就是找資金,十年前剛好遇上科網股爆煲,這小說沒拳頭沒枕頭,難免碰壁:「老闆們的身家無咗好多,拿文學小說去說服他們,不易。他們好多人連劉以鬯個『鬯』字都唔識讀!」

400萬製作獨立電影

《酒徒》小說把黃國兆吸住了幾十年,其中有甚麼吸引之處?「他寫的六十年代,對我一代來說有點懷舊。如果你經歷過67-76年那段時間,你會好悲觀:國家點解會搞成咁?多少人在文革被武鬥鬥死了,多少人拚了命也要來香港,歷史證明文革死的人比中日戰爭還要多。67年香港滿地菠蘿,但那十年間,香港經濟起飛。」黃:「另外,《酒徒》談的事情過了50年也沒有改變,例如文藝沒法生存,甚至乎,主角劉先生被騙寫電影劇本,但沒錢收,現在也還經常發生。我最不齒的導演某人,就做了這角色。」

黃國兆1983年就當《男與女》副導演,98年當《天上人間》監製,但論導演,花甲之年才導演的《酒徒》才是處男作。《酒徒》被認為是香港歷來最昂貴的獨立製作,沒有電影公司投資,只向藝發局申請了20多萬,黃國兆何來400萬元拍攝?「06年,我與電影節意見不合,加上父親病重就辭職了。向藝發局申請了20多萬,開始《酒徒》劇本繙譯等工作。」他笑:「好好彩,我得了『法國藝術及文學騎士勳章』(按:獲過此勳章的港人有葉詠詩、莫華倫),公信力高咗,我找了幾個老同學投資。」電影在Producer(監製)一欄有四個名字,除了自己,三個都是黃的多年老友:「黎文熹即前任九廣鐵路公司署理行政總裁,我們是中學同學;EdmondChan就仲神奇,我三歲就識佢;至於KawahWong,是我中五畢業後在醫院工作認識的。他們都屆退休之年,都喜歡電影文藝,就支持我,也當作是投資。」黃的中學同學一半以上都退休了,他反而由替別人作嫁衣裳,走到前線,做導演,「我把它當作退休後的興趣。本來我自己投資細細份,但拍吓拍吓,埋單要360-370萬,還未計行政費,數目唔細。我將間屋拿了去二按,最壞的情形是要大屋搬細屋囉。」

「畢值」不多,要拍六十年代香港最難就是找景,「到處高樓大廈,怎拍?外景無得扮,本來馬來西亞檳城、怡保有騎樓底有柱,招牌中英混雜,很似香港,但出國拍一定超支。」別無選擇,惟有多拍室內,少拍外景,「借了灣仔的綠屋來拍攝。」錢不多,靠朋友,「最初定下的拍攝陣容,全都出現了。監製黎妙雪、攝影鍾有添、美指黃仁逵……除了MaryStephen(剪接)長駐法國,其餘人人都是《酒徒》Fans。」證明黃的重要資產,是儲了半輩子的友誼。

與法國的電影緣

《酒徒》拍竣,參加了溫哥華國際電影節和釜山國際電影節,又在剛開幕的香港亞洲電影節上映,本周黃國兆將上京參加「第三屆新人電影節」作開幕電影。「電影風評不錯。有影評說,黃國兆並非電影系剛畢業的小子,他在圈中多年,參與過多部電影製作,說得對。」他自豪的笑。少年時迷上電影及文藝,畢業後先在郵局工作,再到醫院學習做X光,其間成為「火鳥電影會」核心成員,「當年要看電影並不容易,特別是要看法國新浪潮電影。我們跟英國一間公司租8mm菲林回來,再貼街招宣傳,收一點費用借學校播放,到了當晚真的會有不少人來看。」他一邊學法文,一邊考取獎學金,結果到了法國讀電影,畢業時去了跟法國導演AlainCorneau做過電影助理,管戲服,「他拍很多FilmNoir(黑色電影)。他的經典作品是《日出前讓悲傷終結》。我與導演多年來一直保持聯絡,8月20日我才發電郵給他,說我多年夢想的電影拍好了,他馬上回我說『恭喜!你的電影一定充滿了感情。』但30日他就因癌症去世了。」黃:「每個大師去世我都寫文章悼念,但這次太傷心寫不出來了。全港只有蔡瀾一個撰文悼念他。」

因為在法國留學法文流利,與法國影圈、康城熟絡,「《胡越的故事》(1981)等等電影,都是我介紹到康城的……當初的王家衞也是我推介過去的……」忍不住還是會提起王家衞。記者問他會不會請王大導看《酒徒》,他沉了半晌說:「他們自己會來看吧。」(酒徒將於11月尾在本港上映。)

《酒徒》電影