【本報訊】本港沿用「老人癡呆症」這病症名稱多年,對患者及其家屬造成無形的心理負擔。就讀小五的陸子庭想出以「腦退化症」來取代「老人癡呆症」,在正名比賽中擊敗1,300名對手,奪得總冠軍。新名稱將獲衞生署、醫院管理局、平等機會委員會等18個機構採用。

記者:王智君

賽馬會耆智園今年4月舉辦癡呆症正名比賽,希望集思廣益,為老人癡呆症(Dementia)尋找更貼切的中文譯名。比賽分公開組、中學組及小學組,吸引約1,300名市民參與,他們提供的名稱不乏創意之作,如「腦還童症」、「高錕症」等。就讀寶血會思源學校五年級的陸子庭最後跑出,憑「腦退化症」成為雙料冠軍,勇奪小學組冠軍及總冠軍。有多年服務腦退化症患者經驗的職業治療師何小燕也不敵小伙子,她創作的「智退症」只贏得公開組冠軍。

今起成官方名稱

陸子庭表示,他4年前去世的公公是腦退化症患者,他明白公公不是癡呆,只是腦部某些功能漸漸退化。有關腦退化症的種種,除了與公公相處的親身經歷,他最記得一套曾於學校播放的短片,「婆婆落街買飯畀孫女食,出咗去唔識路返屋企,公公都試過。」老人癡呆症今後易名腦退化症,衞生署、醫院管理局、中大醫學院、安老事務委員會等18個機構及團體均會採用。

賽馬會耆智園總監郭志銳表示,「老人癡呆症」感覺負面,難被病人及其家屬接受,「腦退化症」則較中性,「腦就梗係會退化o架啦,順理成章好多!」他指出,患上腦退化症的風險隨年齡增加,70至75歲長者的發病率約5%,85歲或以上更大幅上升至33%。全港現有逾7萬名腦退化症患者,但專為他們而設的日間護理服務機構少之有少,「一般老人中心都要排6至9個月,但係地方太細,唔適合行得走得嘅病人」。隨着本港人口老化,腦退化症患者勢必有增無減,耆智園研究設立地區資訊中心,為初確診患者提供支援。

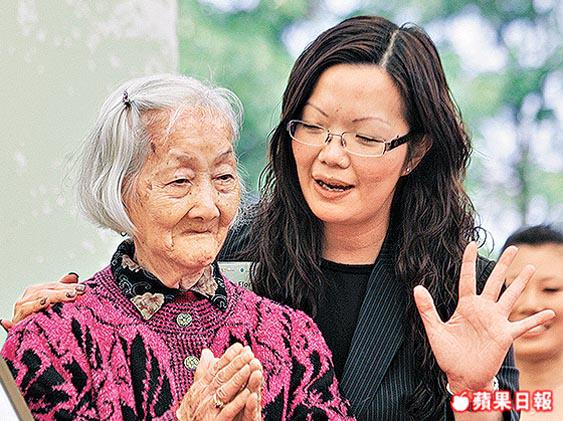

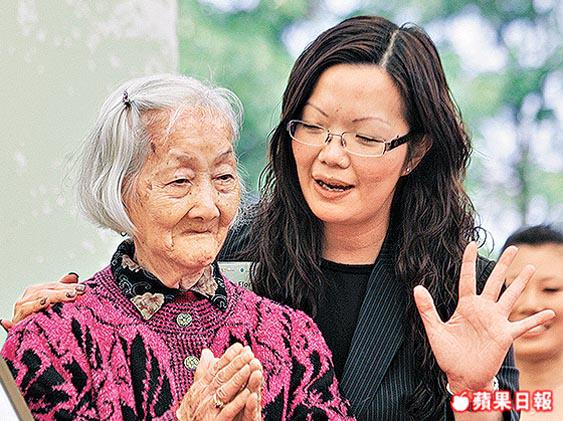

婆婆認顏色抗病

91歲的唐卿有「開心婆婆」的稱號,腦退化症在十年間只輕微惡化。她現時每星期4天到耆智園參與顏色辨認等訓練,保持腦筋靈活之餘,更樂於與一班老友唱歌、做運動。

癡呆症正名比賽得獎名稱

-公開組-

冠軍:智退症

亞軍:認知漸退症

季軍:褪智症

-中學組-

冠軍:智退症

亞軍:腦部緩衰症

季軍:腦還童症

-小學組-

冠軍:腦退化症*

亞軍:智退症

季軍:智敏遞衰症

-部份落選名稱-

‧高錕症

‧思想倒流症

‧長智症

*總冠軍

資料來源:賽馬會耆智園