小孩越來越矜貴,父母視孩子如珠如寶,未學行未識走,未接觸過Playground,就先要去Playgroup。雖全天候有冷氣、不怕蚊叮蟲咬,不過「玩」已變成有目的地去玩,新生代是幸福還是不幸呢?

記者:黃潔蓮

部份攝影:黃子偉、楊錦文、黃潔蓮

鳴謝:Edwina,Helen,Michael,Yan提供童年照

Models:Janice、Khaki&Yinam

知驚唔怕死

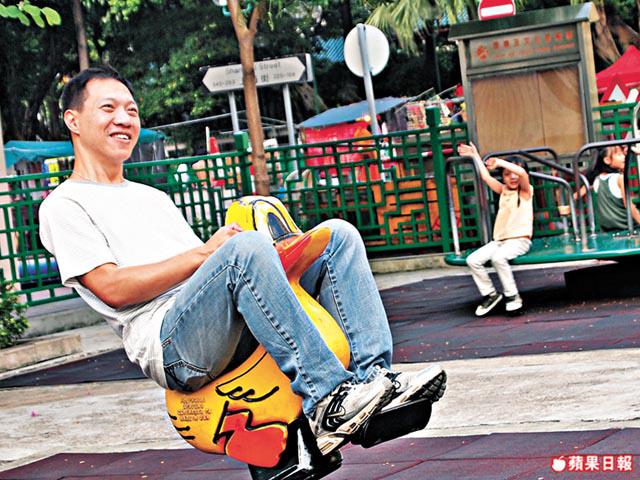

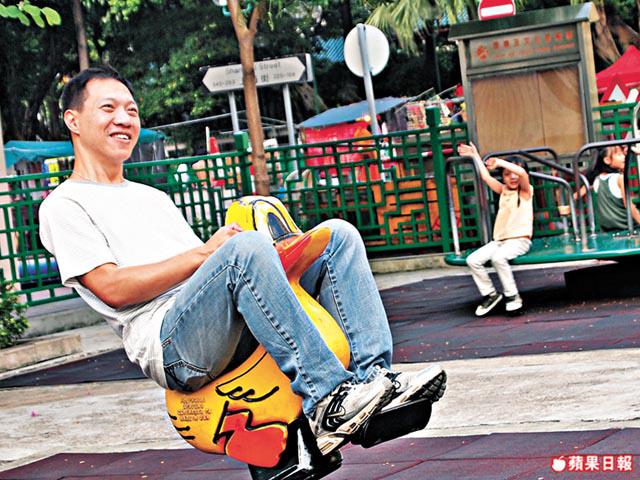

對於六十後的「文化葫蘆」項目主任吳文正來說,Playgroup怎也不及Playground好玩,「遊樂場是我們『演嘢』的地方,盪鞦韆打『360』(在鞦韆架上360度大迴環),盪至140至180度時要凌空跳落地,落地後雙腳穩站地面才叫合格,我一生人只成功過一次,那次是逞強衰不得,完成後猶有餘悸。」十歲時的頑皮經歷,他講得眉飛色舞,那時年少不怕死,攀高爬低或由高處跳下來,跌傷擦損家常便飯,「最多只會『拗柴』或擦損手腳,回家擦擦豉油就沒事,撻不死人的。落地時會下意識護頭,從不會撞傷頭,因為懂得驚,知道跌落地會痛會流血,那年頭哪像現在,經常有小孩墮樓新聞?」

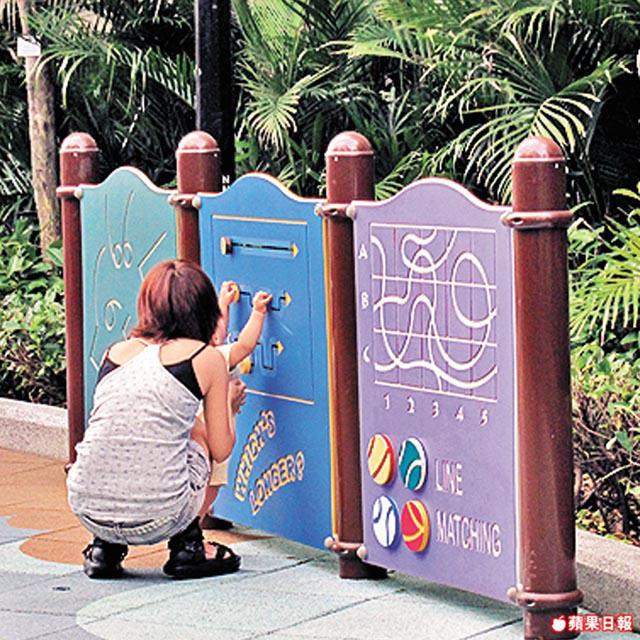

約廿年前,公眾兒童遊樂場大革新,那個有一層樓高的筆直滑梯變成旋轉膠滑梯,可以玩360迴轉的鐵鏈鞦韆也矮了,可在上面玩捉迷藏的馬騮鋼架不知所終,石屎地換成軟墊地。現在的遊戲設施全是組合式的,即滑梯、繩網加攀架是一個整體,高度只及成人,地下有軟墊,跌落地也不怕受傷。吳文正說:「以前的遊樂設施雖然危險,但經歷過受傷才玩得過癮嘛!你看現在的設施,完全沒有意義,像這個彈弓鴨,坐在上面只可向前向後搖,沒有任何得着。」

氹氹轉High過fing頭

在他眼中,每個消失了的遊樂設施,都有其獨特意義。「高高的滑梯考膽識,可助小朋友克服畏高;馬騮架同樣考膽識,因要攀爬,都是大小肌肉的運動,小時候我還會倒掛在上,鍛煉腹肌;蹺蹺板練腳力與手腳協調;鞦韆既考膽識也考腳力腰力和平衡力。至於現在遊樂場還有的氹氹轉,轉到頭暈一刻最High,我最愛躺在上面看天空,會有天旋地轉的感覺,不用吃fing頭丸啦,落地一刻連直線也行不到,又似飲醉酒。」咦?那豈不是一眾收費Playgroup所強調的「特殊學習法」,那麼為何家長還願意花錢,去買這些本是免費的訓練呢?「香港小孩越來越矜貴,父母行一孩政策,生得少,沒兄弟姊妹,惟有付錢兼山長水遠跨區去玩。」

他是獨子,但從不感到寂寞,「去遊樂場玩也可結交到朋友,在Playgroup裏學到的禮讓、群體生活、與人相處等,在Playground也體驗得到,以前你玩鞦韆,如有人排隊或瞪着你,你也不好意思霸着不走;群體合作的遊戲如氹氹轉或騎木馬,要大家合作才成事,過程中可能會爭拗甚至打架,但這也是成長過程,小孩子會學習到如何跟人相處,如何妥協。」他反而覺得現代的小孩寂寞,因太過沉迷於科技,少了跟人的互動,「孩子多由傭人帶去玩,父母對生活欠缺安全感,要努力掙錢供樓,少時間跟子女有親子活動,我現在也很忙,但也努力爭取跟女兒相處的時間。」

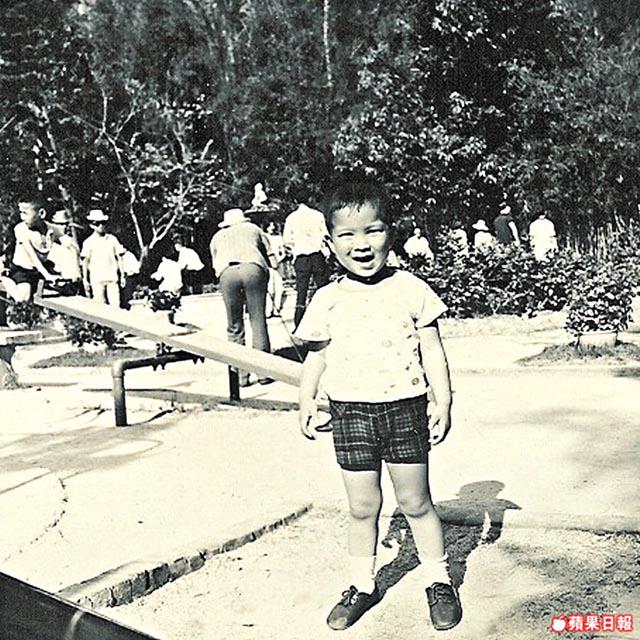

六十年代

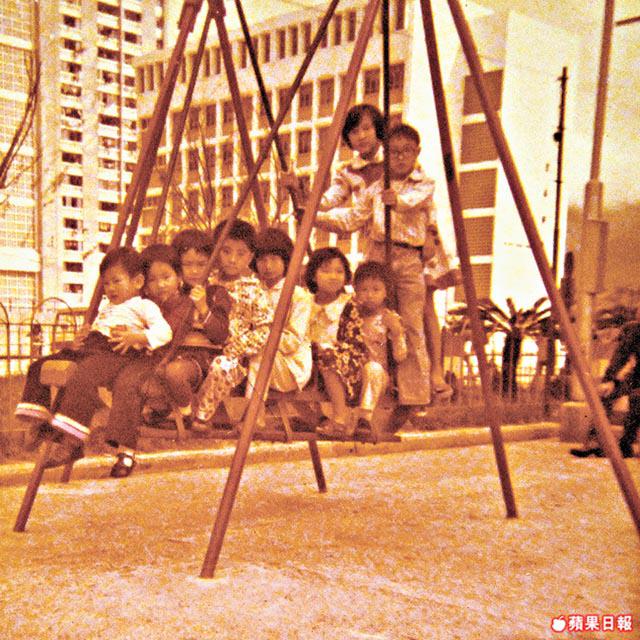

七十年代

八十年代

今日無癮

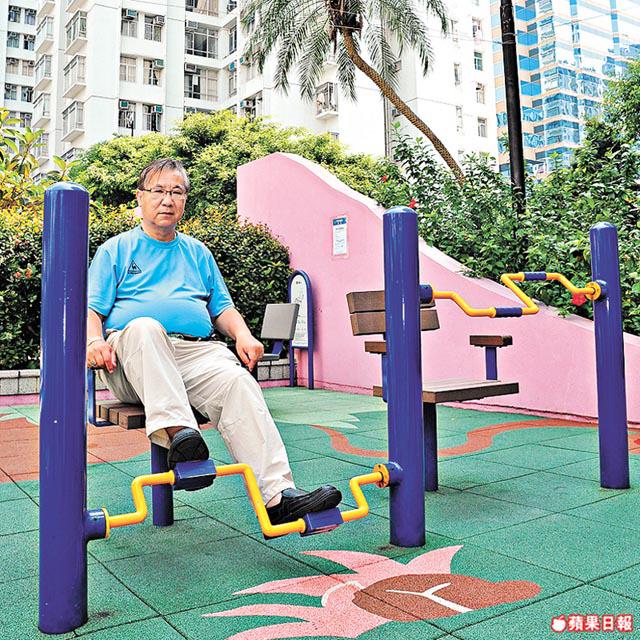

教育子女 先學生存

想了解香港遊樂場發展史,香港遊樂場協會話「唔關我事」,建過不少公共房屋的廖本懷不肯答,建築師學會沒回音……最後找來香港歷史研究學家蕭國健博士,「五六十年代,有大量新移民湧入香港,人們生活水平低,住屋環境狹窄,沒多大空間給他們遊玩,於是在屋邨之間就出現了大空地、籃球架、足球場等設施,兒童開始有他們的遊玩空間。早期的遊樂場設施簡陋,只是讓人伸伸腳唞唞氣的地方,有些甚至設在天台。那年代如果花得起錢的,就會到跑馬地的愉園(現址為養和醫院)、北角的月園(月園街附近)和荔園,這些地方提供機動遊戲。到七十年代,股票買賣出現,香港由工業城市變為金融中心,生活開始富裕,公共遊樂場也開始有簡單設施如鞦韆、滑梯、鋼架等。到了八十年代,設施開始顧及老人家,石枱上有棋盤方便捉棋;到了九十年代中後期,人口開始老化,老人的遊樂設施又添了伸展運動的設施。」

本以為他會有很多兒時的遊樂場照片,怎知他說:「沒有!」原因是家中四個男丁,卻因病死了兩個,從此阿爺不准他玩這玩那,怕他會受傷,「游泳、打球、踏單車我統統不曉,連體育課也不准我上;童年最大嗜好就是收集郵票、火柴盒、軍事模型等。」他說若不是自己反叛,偷偷落街玩,十幾歲又偷偷識女仔,否則困他在家中,早已變成宅男。

遇危懂反應

蕭博士身受其害,也洞悉現代家長,在一孩政策下,過於溺愛孩子,愛反而變為害。「家長過份呵護,愛光顧室內付費的Playgroup,而不去Playground,他們擔心甚麼?Playground裏也會有其他孩子陪玩啊!他們最大擔心是衞生問題,更怕遇到壞人。情況就如對街口的廉價西餐廳沒信心,硬要去到老遠的酒店鋸扒一樣。他們幫襯Playgroup,是希望付款參加的活動,得到安全和保障。在遊樂場會識到壞人,是否付款的沒壞人?純粹是心理作用,也是信心問題,其實最重要是自律,但我們很多時放棄自律,完全倚賴人家去監管。出了問題,怪責人是沒有用,損失的也是自己。」

現在的家長,怕小孩受傷害,也過於着重小孩的學業成績,更忽略他們要學最基本的──生存責任。「生存是Challengeandresponse,要有挑戰才懂反應,家長往往連挑戰也攔住了,髒的不許碰、危險的不准玩,不是孩子的Response,而是家長的Response。外國人常說『Learningbydoing』,沒跌過就不知痛,從錯誤中學習,日後就不會再犯同樣的錯。為何近年香港會有小孩從三十幾層樓爬落街?應該知道危險吧!他們不知道,因為沒有教育,不是你講他就會明白,要他們實際體驗了才會學到箇中道理。」他舉例說,如在遊樂場中,有外籍小孩跌倒,外籍母親最多噢一聲;如是港人家長,必定會講:「以後不要再爬了」,這就是最大的文化差異。物質過度豐富也是問題,「為何踢波一定要有一個足球?我們兒時踢階磚也玩得好開心。打乒乓球,只要有一張枱,放張紙皮做分界線就可以打了。」他慨嘆社會富裕,這些免費的兒童遊樂場就算再發展也是多餘的,有人說參加Playgroup有助入名校,連玩都玩得有心計,「若一心只為入名校,那就失去教育的意義,教育是開放自己,要合群才會快樂。人應合群才可以生存,否則早在原始人時代已被動物吃掉了。」