葛師科居於香港一個傳統豪宅單位,裝修平實,但裏面卻藏有數百件中國瓷器,以元朝青花及明清兩朝的官窰為主,取名天民樓。按九十年代上海博物館所作評定,他的二十七件元朝青花,在質與量上,與土耳其的博物館Topkapi及伊朗的博物館Ardebil相比,全球排列第三;世上私人藏家之中,應該沒有比他更多。

大藏家從父輩開始已很願意招呼客人,來訪專家名人不斷。未說藏品,先看來人,包括中共前總書記趙紫陽女兒王雁南,美國富商比爾蓋茨(BillGates)的繼母MimiGardnerGates。前者是北京嘉德拍賣行老闆,後者是西雅圖博物館館長。

考眼光看修養睇時機

其他專家學者,北京故宮博物院院長,台灣國立故宮博物院、大英博物館、紐約大都會博物館等專家,都是天民樓客人。到天民樓跟去博物館有大不同,欣賞私人藏品,看得見、摸得到;去博物館看展品,能看不能摸。而且,內行人有共同興趣,一件藏品,看一看,摸一摸,不知不覺幾小時,葛師科都看穿客人心理:「來了就不想走,走了還是很想再來。」

葛師科今天所得的瓷器,大多是父親於七十至八十年代買入,「我們為甚麼有今天的收藏,不是想要就有,要等機會」。那段時期,華光航運創辦人趙從衍,與大古董商仇炎之和著名收藏家葉義等,都把心愛藏品拍賣。其中趙從衍因為船公司負債幾近破產,迫於無奈兩度把心愛古董割愛,此舉取得銀行信任,維持借貸,讓船王度過難關。大藏家之間的買賣,除了時機,還包含了眼光與修養;時機過了就要等,「現在有些人很有錢,但沒有東西,沒我們當年好買」。

古董瓷器給大眾第一個印象,最容易與錢有關。「當年賣三十多萬,現在值二千多萬一件。有的東西當年一百萬,現在一億五千萬,我們有些東西當年一百六十多萬,你說現在要值多少呢?」這樣推算下去,幾百件瓷器,價值難以想像,「不能這麼算,也有一些東西不比當年貴,唐三彩就是個例子,因為現在越來越多唐三彩」。

平凡人幻想,隨便拿一件瓷器變賣豈非生活無憂?「我們從來沒有賣過,絕對不賣。」他說現在國內不少人投資房地產股票賺了錢,就去炒賣古董藝術品。最近香港蘇富比拍賣的乾隆葫蘆瓶,逾二億元成交,葛師科說:「炒得厲害,從歐洲拿來第二天就要拍,買家看也不看。我們目的不同,真正喜愛才買。」有些藏家眼中,乾隆瓷器顏色太多,不夠雅。但雍正的粉彩或圖案,品味秀氣,「我們有我們的喜好,不會跟風」。

由香港重要收藏家組成的敏求精舍,剛成立五十周年,郭炳湘也是成員之一。剛卸任會長的葛師科說,會員都很低調,尤其去拍賣會更小心,怕被人利用,「說我們某某去看過就吹噓炒作」。藝術館要收那一件藏品,不要收那一件藏品,當中都有來自敏求專家的意見。敏求會員年紀多在五十以上,對古董藝術藏品知識,一年一年積存下來,與財富多少無直接關係,「有些人悟性不好,不一定跟他談得來」。

真的收藏家不計算能賺多少,講的都是興趣與熱情:「我生活很簡單,不很富貴,知道藏品的價值已是精神享受,生活艱苦一點也願意。」「你如何艱苦?」記者忍不住問,他說:「搞展覽,搬運、清潔、裝箱全都是我自己做,我太太也不許碰的。大罐子也不是很輕的。」保險不受保,裝箱工人不肯做,一個人兩隻手,不是沒有出過事的,「講來就難過,掉了的就不要講,幾百年傳下來的東西在我手下毀掉,不能彌補,非常內疚」。

一竅不通到越來越愛

葛師科是北京故宮博物院的客座研究員,能自由出入故宮。到他天民樓來的,也是對瓷器有認識的愛好者,他從不把MimiGardnerGates當成富豪看待。老蓋茨的太太最少到訪三次,都是以西雅圖博物館館長身份前來,有時還帶同一班博物館之友。在學養上,她絕對是專家,分別在史丹福大學、耶魯大學拿了藝術史學士及博士學位,特別愛好亞洲藝術,對瓷器有研究,曾與人合著《PorcelainStories:FromChinatoEurope》。「她懂漢語,會說普通話,雖然說得不太好。」與富豪見面,不論家世,只談瓷器,但逢年過節,她準會寄來蓋茨三代合影的賀年卡向葛師科問好。

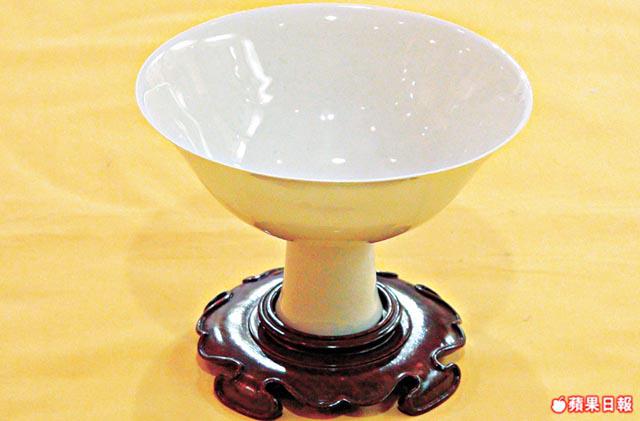

天民樓裏一組明朝永樂年間的白色官窰瓷器,很讓這位女館長喜歡,「專家名人來過,印象最深,光紋都在裏面,用燈光照才看到花紋,很多人未見過這些白窰」。最難得是,樓主把白窰一隻一隻拿出來,記者從外看到內,裏面的脫胎有特別龍紋,也有字。初哥不易辨認,葛師科「這是龍、這是五爪」邊說邊導賞,「一般人在博物館看櫃裏藏品,都不知道裏面有紋」。

回說元朝青花,國內甚少出土,葛師科說,當年海運發達,青花主要供應到西域諸國,因此製造的器皿,得迎合當地人生活習慣,包括有用來盛杯子的大盤子,「中國人不多用這種大器皿,國內出土的主要是瓶,都是較小的東西。」中國人偏愛紅黃綠,波斯人對藍色有好感,所以青花以出口為主,後來受民間歡迎後,明朝皇帝也喜愛,變成由下而上的流行品味。

說到底,收藏與財富都有一點關係。葛師科父親葛士翹,四九年以前曾是成都編報的文化人,來港後從商,先經營服裝,後來創立康大電業,六十年代因為製造電風筒而累積了財富,八十年代又在九龍灣拍得工業用地,建築了一幢工業大廈,九十年代香港工業式微,葛家放售部份工廈單位,「若全都留下來,現在發大財了。」後來康大在深圳買了一百畝地設廠,「工人最多之時約有二千,最少的時候約七百。」

葛師科一九八二年從四川來港,為了完成父親葛士翹辦展覽的心願,用五年時間精研天民樓瓷器,從一竅不通到越來越喜愛,編輯成書,最後留港發展。葛家五兄弟姊妹,早有共識,不會變賣父親任何一件收藏品,「能夠管下去,就管下去,否則,會捐贈給好的機構,只要是在大中華地區就可以了」。

數十年心血,能收能放,私人大藏家最不愛講藏品價錢,至於天價寶藏最終會不會成為公共財產,要講緣份了。

記者 冼麗婷