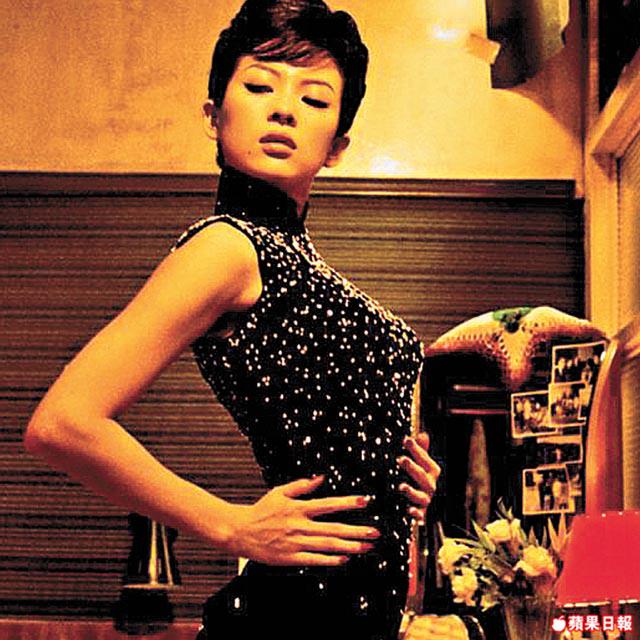

中國女人,有比穿旗袍更好看嗎?沒有!《花樣年華》張曼玉、《色,戒》湯唯,有人會說不美嗎?沒有!可惜傳統上海師傅的手工旗袍快要消失,拿包袱上門替有錢人度身做衫的光景不再,香港最後一代上海師傅劉安慶:「這是夕陽行業呀。」

記者:何兆彬

攝影:梁細權、伍慶泉

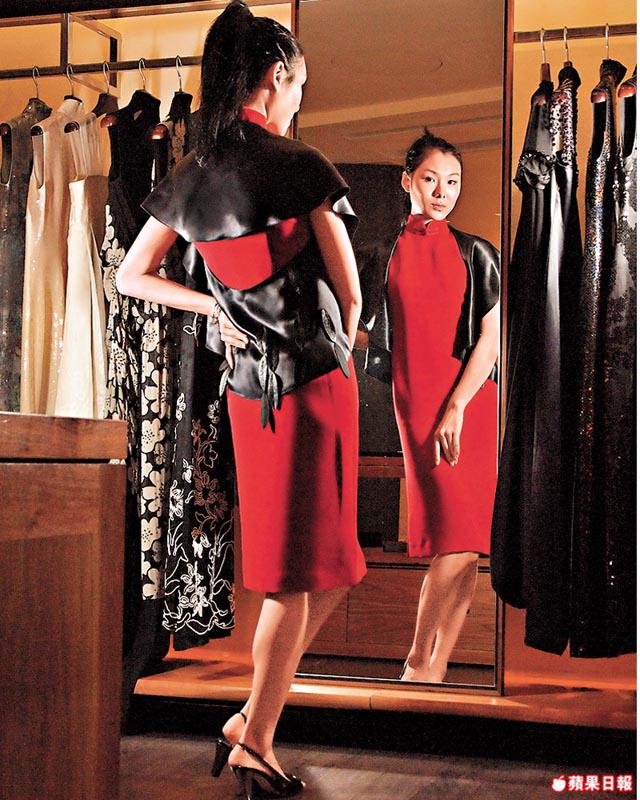

Model:Kammie@ZModel

六七暴動好生意

62歲的劉安慶師傅這樣說:「這行注定要消失,除非政府開班。」大陸做的旗袍可以嗎?「嘿,解放以來大陸哪有人一直做旗袍?」他這樣答。

他14歲學師,學了三年半滿師,「當年師父都差不多收山了,我是他最後一個徒弟,現在我還有個師兄在『上海灘』工作。學師時甚麼都要做,師父叫我買麪包,我要去,要我幫手配卷線回來,我又要做,每月人工$10,吃師父住師父的,我會用八毫子剪髮,用八毫子買快潔洗衣粉,用八毫子買對日本拖鞋……」滿師後,他做到年尾離開,轉到另一間公司打工,「那間公司較大,有十幾個師傅,算比較大規模一點,後來又轉到另一間公司工作,有四五個師傅,客人都是上流社會有錢人,當年有些師傅,要拿個包袱上門,直接替有錢人度身。」除有錢人本身,他也得替有錢人的工人做衫,「何伯的大廚,是穿一件長袍來煮飯的,那長袍也是由我做。」從前裁縫師傅地位如何?他說:「現在才叫師傅,以前?那些太太叫我做裁縫仔,我滿師了,她們竟然笑着問我:『裁縫仔,你懂不懂度身呀?』」

數中式裁縫業最興旺時期,原來竟是1967年,「六七暴動你知道嗎?當年這行有二千幾個師傅,六七暴動後,很多有錢人都做定一批衫,跑到外國去,師傅們可忙了,本來由早上九時做到晚上九時,這段時間要加班到晚上十一時。」當年他人工$320,一個月忙得只休息兩日,「六七後市道就差了。」捱到1976年,他在九龍開設工場,自己則在舖面接待客人,他壓低聲音說:「當年有廉署未?(按:廉署1974年成立)有撈家包個舞廳歌星來做衫,又有探長帶老婆來,那時的香港與今日不同呀!當年我的店舖在彌敦道238號,以往佐敦道、彌敦道的裁縫店可多了,有萬邦、嘉華、國際……因為附近有舞廳嘛,隔一段時間,每有新女孩上班,媽媽生就會帶她們來做新衫。我在國際時,邵逸夫的元配太太常來做衫,一年三次結賬,當年國際開張時,都是由邵氏影后李菁剪綵的。」

不言退當過日辰

當年全行二千人,如今全港師傅不到廿人,劉師傅逐間數:「上海灘、裕華、國際……部份師傅已七十多歲了,這是夕陽行業,沒有人入行了。」話雖如此,但他生意很好,約他訪問時,他說:「欠好多人的衫還沒做好,答應了替王家衞《一代宗師》做的旗袍,還有多件未做,阿叔(張叔平)又來催我了。」他想過退休,只因一個八十多歲的名太向他說過這番話:「我如今好慘,麻雀我輸得起,但後生嫌我慢,老麻雀腳又每年少兩隻!」結果他打消退休念頭,「有得做衫,就當過日辰。」

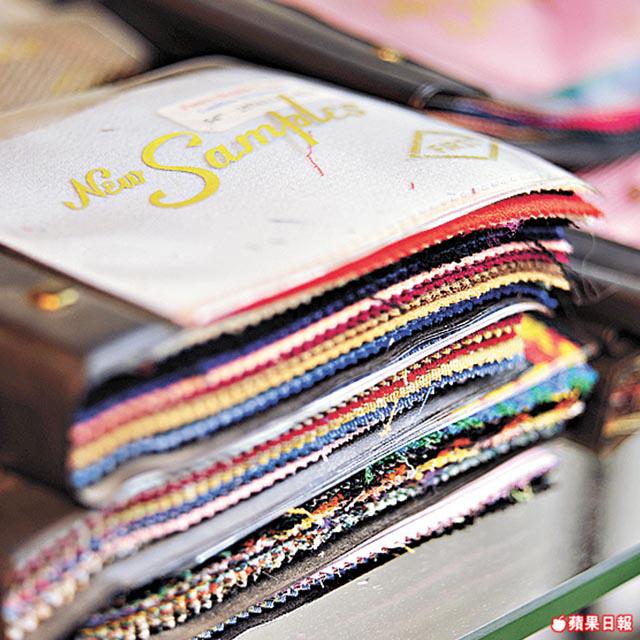

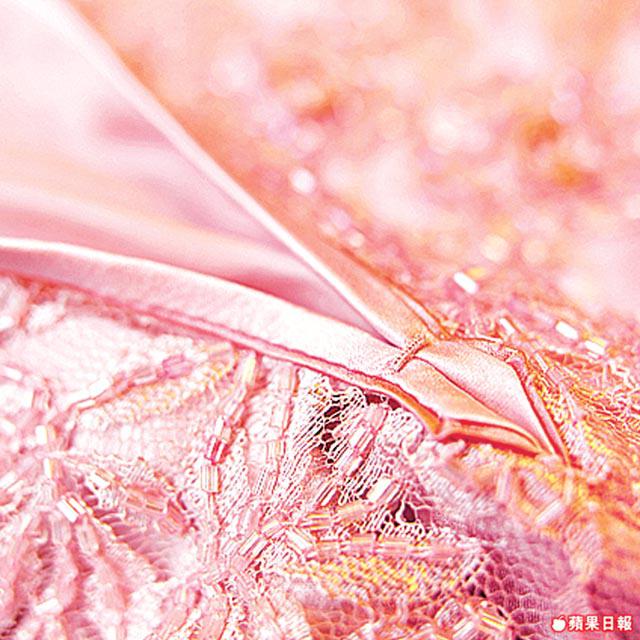

談到替電影做旗袍,要從幾年前說起,話說以前劉師傅的綢緞店是街舖,有一天張叔平經過,入來買布料,無意間看到他的手工,「他叫我做衫,張叔平喜歡綑條幼,其實粗的幼的我都做,但幼的考功夫,」他說:「這幾年,過世的過世,退休的退休,最後一個師傅2007年都退休了,我的『新亞洲綢緞公司』就搬到這商業大廈三樓來。從前我公司在樓下馬拉松那個舖位,有四五個師傅,如今只剩我一人。」上海師傅人工不便宜,普通一件旗袍未計料收二千多,手工繁複的更貴,問他新客人要等多久才可取貨?「兩三個月吧,我主要做熟客,華慧娜是我熟客,早兩年她一年要做一百二十件旗袍,我跟她說:『你不要做那麼多了!你要我做太多,我沒法替其他人做哦。』」結果華慧娜依然一年做幾十件衫,「上海師傅的旗袍,最重視『掹』與『熨』的功力,客人的身體線條就是這樣熨出來的,華慧娜指明衫形要完全渾圓貼身,外面的舖頭,怎能滿足到她。」

問他怎麼不收徒弟,他嘆道:「當年我14歲學師,我師父說過:『人過二十歲就不會拿針了。』如今你叫我請個後生仔回來,卻甚麼都幫不上忙,要留他七至八個月才開始學打鈕,你叫我給他多少人工好?」他又說:「以前,做衫叻的都是男人,在工場,學師直接睡在工場裁床上,師父又會講粗口,女孩子怎方便?」

新亞洲綢緞公司

(中環德己立街18號業豐大廈3樓308室/31187672)

開舖不為賺錢

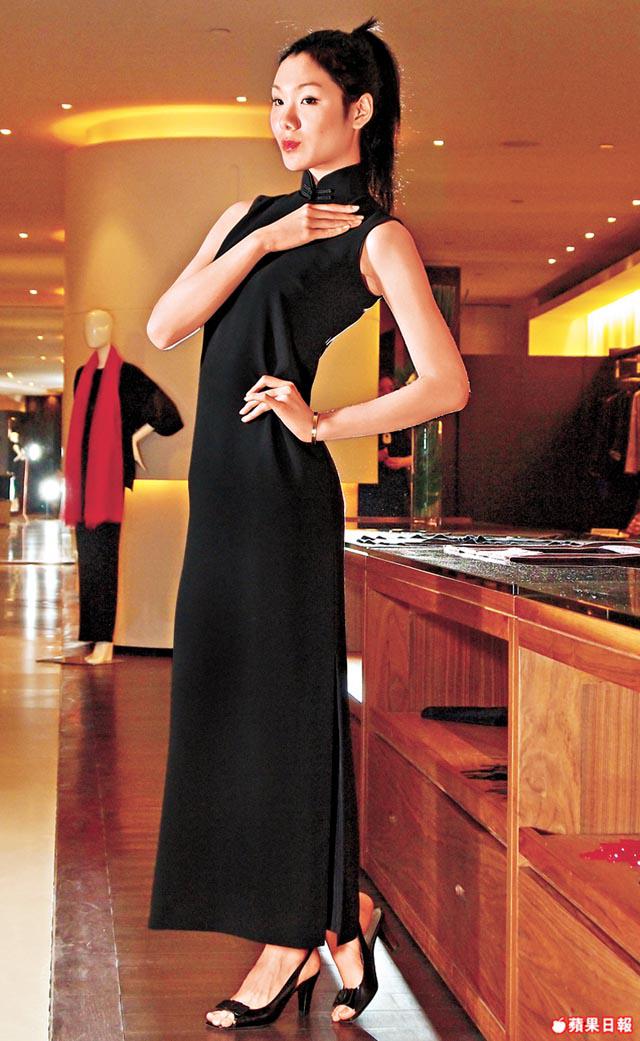

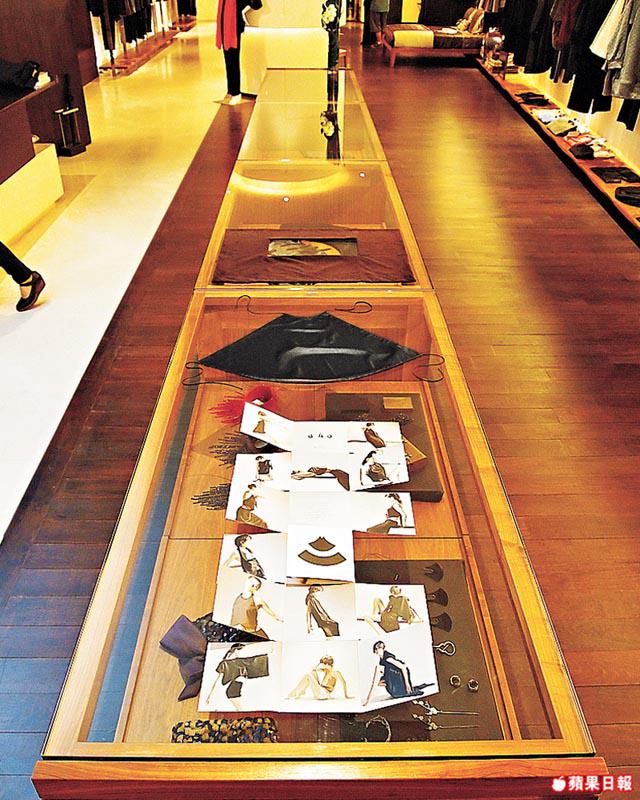

想找現成旗袍,女同事推介我去畢打街「源」(BlancdeChine),別去錯樓下的「上海灘」。

不願上鏡的「源」老闆楊秉堅傲然說:「我們是第一個中國Luxurybrand,成立於1993年,上海灘是1994年才創立。」英文名「BlancdeChine」即法文「中國白」的意思,中國白是十八世紀一種中國瓷器,當時迷倒法國人和德國人,「不過是二百年前,中國人的技術工藝都領導全世界,」楊秉堅:「我想創立一個國際性中國品牌,重建中國人的文化自信心。」他本從事地產生意,氣質卻與地產巨賈不同,我來採訪問旗袍,他卻由中國文化談到香港政治及社會主義,店舖雖受不少明星名流喜愛,如蔡瀾,但他坦言時裝生意沒甚麼錢賺,也不為錢:「賺錢當然是地產易,起初做這品牌,其實是被人推落水的,當年我與一中藝合作在外國發展,開舖賣工藝品,我跟他們說中國工藝品年年都賣一樣的貨品,不成。本來我替他們整理全個設計概念,但後來負責這項目的經理離職,新人不是很接受,就結束了工作關係。」他一直認為中國產品可成為國際品牌,於是在1993年成立了「源」,「全世界有五分一人是中國人,中國怎可沒自己的時裝文化?這關乎民族自信心,有自信心才有民族精神。」

中國品牌建立民族精神

作為上一輩中國人,他難忘中國人受盡屈辱,不時談歷史:「現代中國人有兩個包袱,既自卑又自大。自卑是鴉片戰爭的遺產,我年少時與同輩講佛教,他們會說:『老土不老土?』而講名牌市場,全都是西方品牌。」五十年代,他雖富有卻見盡國人苦難,「外國人看中國人,是透過染色體看的,以前那套電影《蘇絲黃的世界》,擺明是畸形的中國文化,它反映的香港是貧困的。1961年,學生時代,我到了瑞典,瑞典航空公司的總裁請我到他家吃飯,他剛從香港回歐洲,飯後他與家人看幻燈片,當中的重點就是看乞丐在街上行乞,有些乞丐還是斷手的。五十年代歐洲人來香港,要看的就是Poverty(貧窮),西人如此看,我沒這樣痛心,但如今有些華人,看到蘇絲黃依然覺得好有趣,怎可拿電影裏的一個妓女來代表中國?」

「中國歷史多次國亡族不亡,原因是我們文化水平比外族高,結果反而同化外族。明朝後西方文化過了中國人頭,這是大危機。」他希望自己創立的品牌,能為中國人帶來民族自信心,「西方人不是每一樣文化都超越了,例如講道德,中國始終比較好。」他堅持賣的是時裝,不是古裝,對於坊間不少中國品牌,他說:「有個字,叫『Chineiserie』,就是專門賣西人眼中的中國東西。」「源」品牌的特色是簡潔、含蓄、和諧,顏色都很素,旗袍衩不會開高過膝上兩吋,剪裁不超窄不會太強調身材,顏色不會大紅大綠,「那些是西方人眼中的中國。」他說。

源BlancdeChine

(中環置地廣場218-221號舖/21047934)