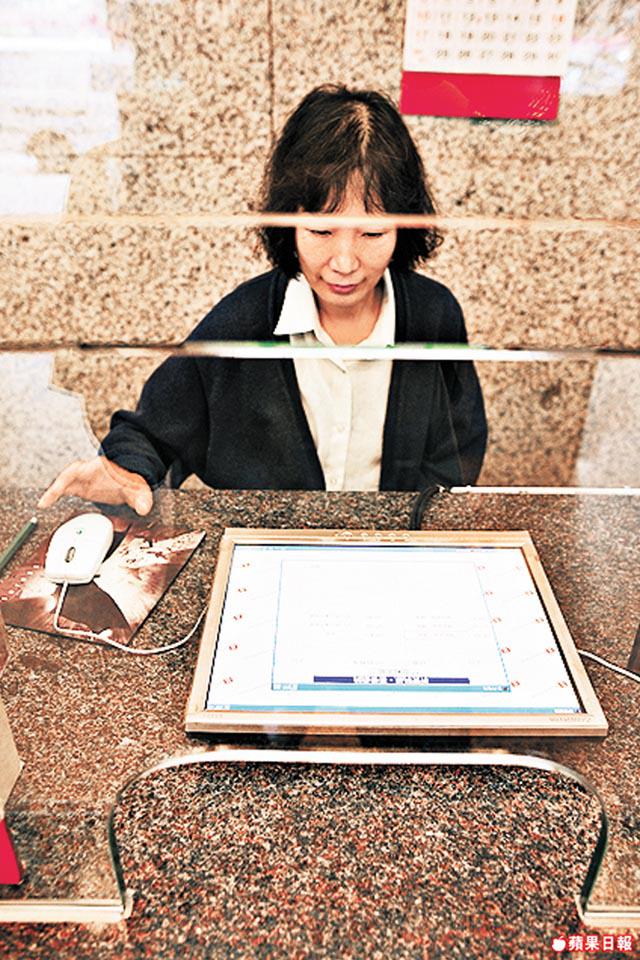

以前,一家大細看電影是大事,戲院經理則要照顧戲院大小事,他最後一個下班鎖門、要維持排隊秩序、監管清潔、要想辦法阻擋陀地滋擾。迷你戲院出現,電腦化換來人味淡薄,不但取消銀幕前的布簾,也淘汰老一輩的戲院人。

記者:林佩婷

攝影:梁細權、黃子偉、陳陶鈞、部份相片由受訪者提供

場地提供:apm(22670500)

少人看午夜場

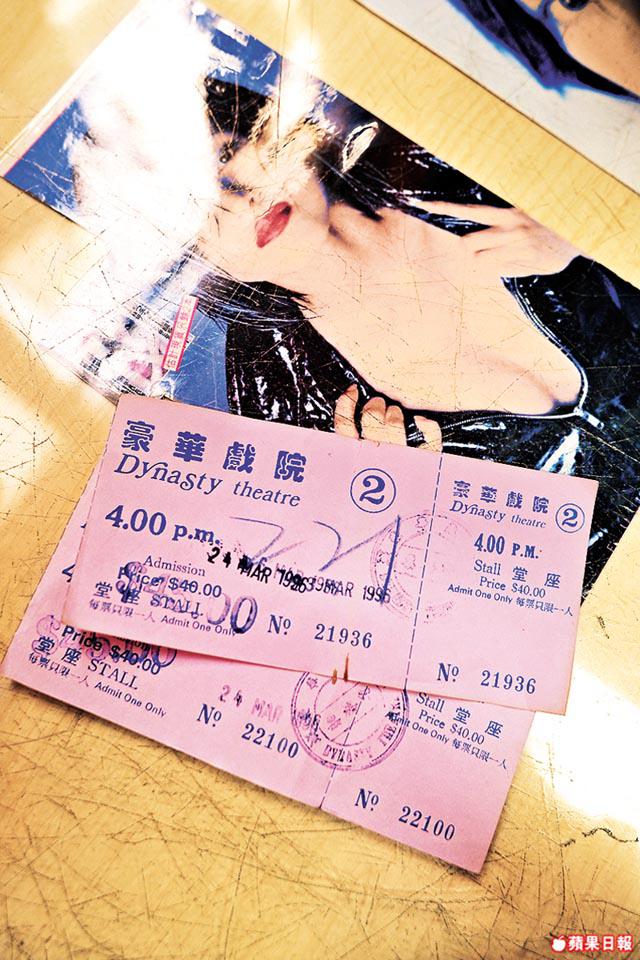

據了解,香港1907年便出現定期播放電影的戲院,1941年香港有27間戲院,踏入電影業最發達的五六十年代,港九新界戲院更是多不勝數。新寶院線老闆陳榮美,小時候落戲院幫手畫票,一日看兩部電影等閒事,「有興趣就一啲都唔覺辛苦,家人做開戲院,自己自然繼續做落去,當年幾好做,新藝城嘅戲比較收得。」舊式戲院除普通座外還有超等,旗下的豪華戲院兩院各有960個座位,現在看來超大,不過和以前動輒過千座位比只算小規模,新式迷你戲院得百多個位就更加無得比。他認為八十年代是電影業最輝煌時代,「嗰陣仲未有咁多影碟或娛樂,大部份人都會選擇睇戲,幾乎日日滿座。」

最高峯時期,他旗下有廿四間戲院,大部份都是自家地皮的物業,不過自1995年起,戲院生意大不如前,入座率長跌,現今只剩下銅鑼灣總統戲院、旺角新寶戲院、旺角豪華戲院和屯門凱都戲院。「家資訊發達,娛樂多好多,以前好多酒樓夥計收工會睇午夜場,大陸開放後,佢哋同年輕人寧願返內地消費,搞到家午夜場都少咗人睇,當然,翻版同樣有影響。」要營運戲院不易,多年衰退也令他開始意興闌珊,「好彩全部都係自己地,蝕少少都可以做落去,家興趣無咁大,剩番幾多間戲院無所謂,豪華戲院等到適當時候,都可能會拆。」

戲院拆卸即退休

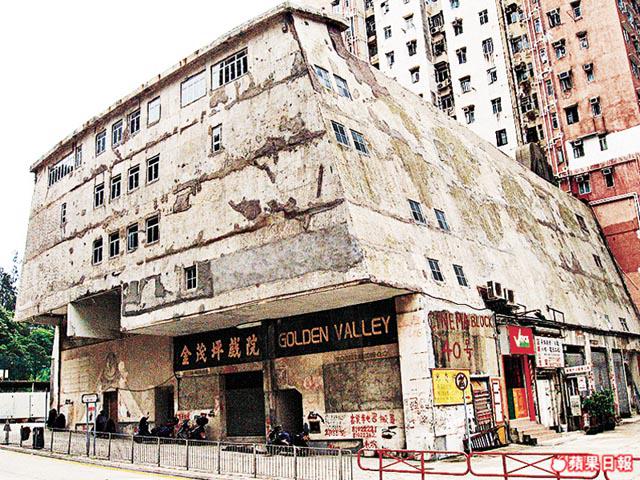

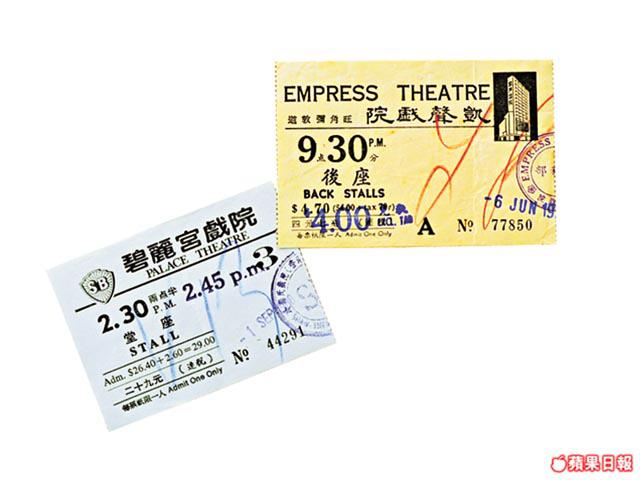

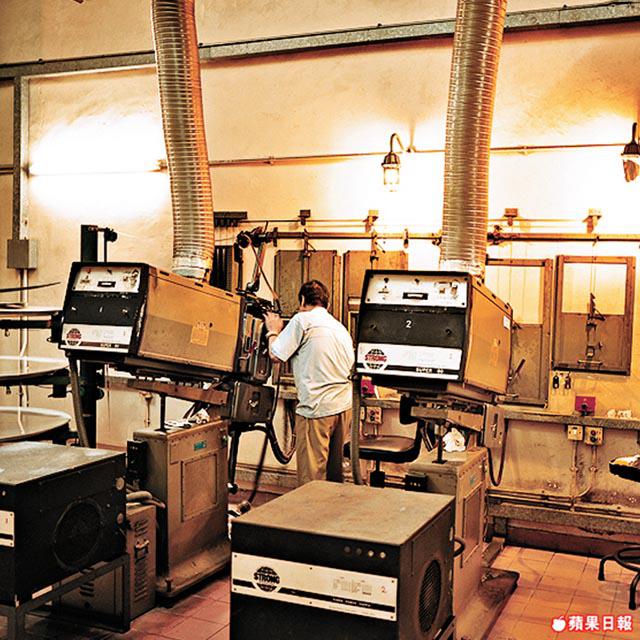

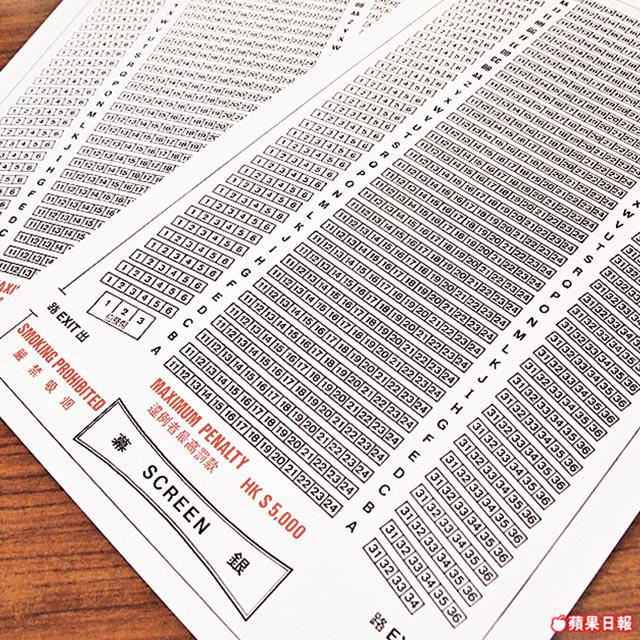

老闆與員工一起大嘆生意難撈,豪華戲院經理符氣堯,在業界打滾四十多年,由帶位做到經理級,「我1968年讀完會計,去總統戲院做帶位,嗰陣好旺日子好易過,但帶位當更最辛苦,要企喺度睇住個場。九個月後,我去銅鑼灣豪華戲院做票務,日日有人排隊買飛,收工仲要計數,1971年到百樂做司理,管晒成間戲院,工作範圍包括維持排隊秩序、監管清潔、收工我行最尾因為要鎖門,如果有陀地滋擾,仲要諗辦法擺平。」之後他做過新都、快樂、金聲和現在的豪華戲院,絕對是老前輩。「以前啲戲院好似百樂、新寶、豪華咁,大部份連地一間間起,或利用『通天位』起戲院,即係用大廈旁邊本來留空嘅天井位,金聲、凱都係類似例子。戲院分樓上樓下,有超等位,以前普通位$1.2,超等$2.4,銅鑼灣豪華戲院最有氣派,下面入口有柚木裝飾,羅馬式裝修好靚。」

1991年旺角豪華戲院開幕,初初入座率很理想,可惜到1997年符生入職時已變差,即使有平價早場、$30戲票等措拖仍未能救亡,他歸納兩大衰退原因:「1997年每場戲都有二三百觀眾,??家每場戲得幾十人,除非周星馳啲戲先有幾百人睇。新戲院乜都新,舊戲院裝修要一大筆錢,一張凳最平千二蚊,豪華兩院成二千個座位,點換?其次,戲院位置唔多好,即使喺旺角,都好少人肯行過嚟。迷你戲院開喺商場裏面,十幾人到商場消費,大家唔睇戲可以行街打機,再約幾點喺商場集合,位置又近地鐵,打風落雨都唔怕。有晒天時地利,豪華點執都無用,等戲院拆咗之後,我就退休。

排隊排到出碼頭

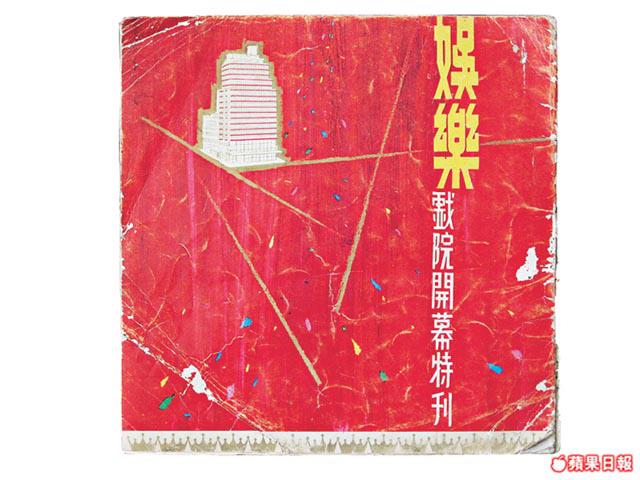

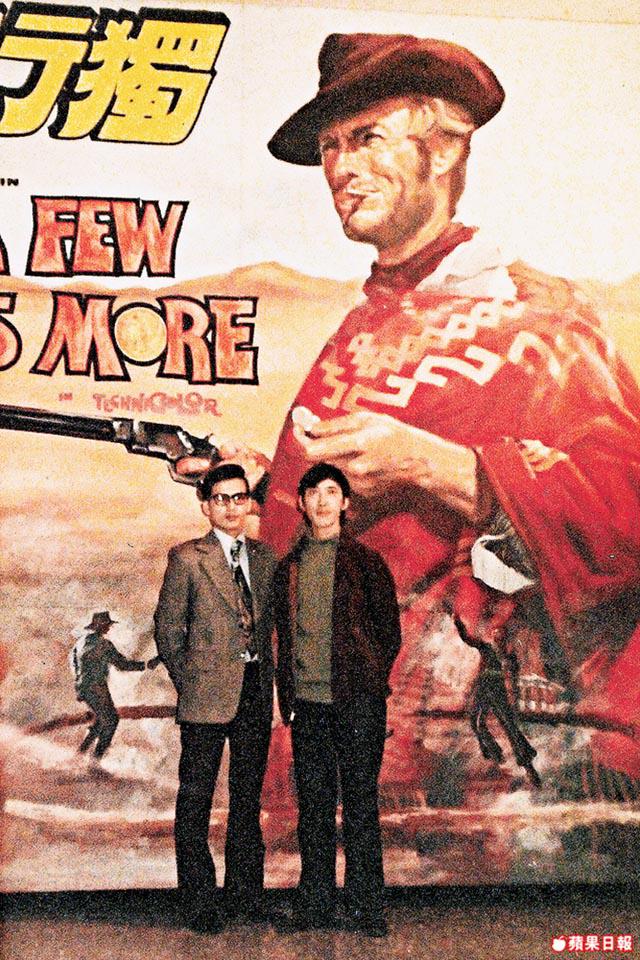

1969年海運戲院開幕,當年一千七百個座位分堂座、超等,很豪華。

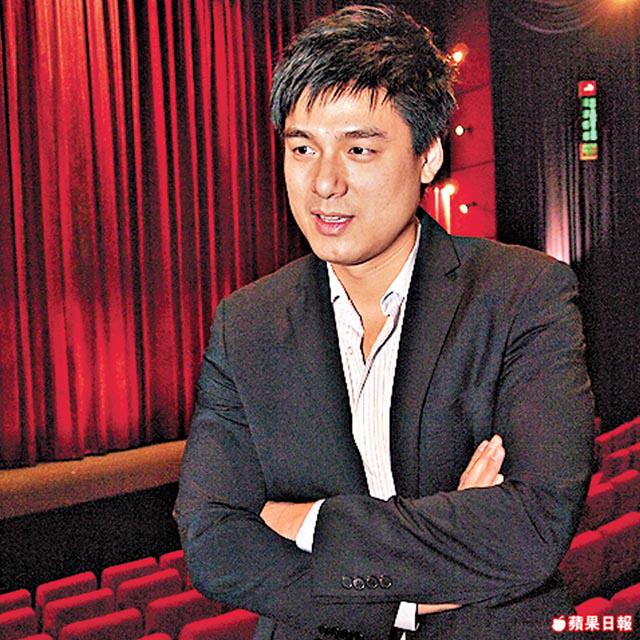

1984年開始做帶位現為當值經理的王俠,還記得當年盛況,「以前規定戲院之上唔可以再起樓起商場,我覺得除咗碧麗宮,當年海運戲院都算豪華,當時廣東道有條電梯行過海運,超等位又有條電梯,上到樓上Lobby可以休息,好多名人好似鄧肇堅,成日都嚟睇戲,散場嗰陣會先疏散超等客人,最記得上映《E.T外星人》,排隊排到出碼頭。」1985年開始,入座率回落,加上國際電影公司如環球、派拉蒙等撤走香港,令市道變差,為救市,海運亦有播《碧麗莎的情人》、《感官世界》等藝術三級片,1990年市道轉好,《人鬼情未了》、《風月俏佳人》又再掀起電影熱,至1993年因租約關係,縮減戲院面積,將原來堂座取消,變成現在的576個座位,2000年再用千萬裝修,座椅、音響、銀幕全部更換。集團影院部營運總監Raymond說:「八幾年真係日日排長龍,場場爆滿,1998年後因翻版、迷你戲院出現,受到衝擊,所以又再裝修一次,家周末都維持到八成入座率,不過始終得單一院線,片源選擇少,往往第二星期入座率就會下降。除影片外,亦曾搞過3D世界盃,未來希望搞多啲唔同類型活動,加強競爭力。」

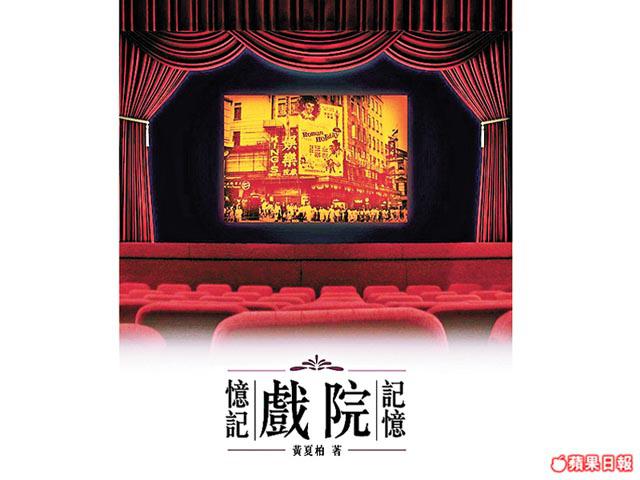

戲迷寫《戲院誌》

若戲迷有上網找資料習慣,必看過黃夏柏寫的網誌《戲院誌》。

他是超級電影迷,平均每星期看兩套電影,九十年代去外國旅行看電影,見當地戲院好懷舊,遂開始留意香港戲院設計,2006開始決定以戲院為題寫網誌。他認為每間舊戲院都有特色:「以前啲戲院係獨立建築,係一條街內裏面嘅重要部份,設計空間感大,裝修花心思唔會吝嗇空間,二樓有休息地方,天花又高又大,第一排座位同銀幕隔一段距離;家啲迷你戲院要盡量慳地方,大堂有咁細得咁細,就連出口燈光牌啲燈都射到銀幕,好滋擾。」他對三間戲院印象最深刻:「以前我住澳門,電視成日直播利舞臺戲院啲選美活動,直至親眼見到,真係覺得好古色古香,係個愉快經驗。其次係海運戲院,環境大,座位同銀幕夠闊,樓上樓下空間感十足,最記得散場嗰陣,戲院落幕打燈嘅感覺好靚。最後一間係灣仔新華戲院,可以話係第一間藝術戲院,佢專放映獨立或比較特別嘅電影,不過佢用商廈地舖建成,坐得唔多舒服,但頭幾年真係打理得好好。」

有些電影迷死忠於某間舊戲院,他比較理性,認為時代轉變無可厚非,迷你戲院都有其好處。「戲院未必一定大就好,好似大華戲院,嗰陣得400幾個座位,整體感覺唔錯。舊戲院座位其實有啲窄,家啲凳鬆動同舒服好多,一個城市唔一定只鍾意舊嘢,多啲選擇會更好,不過當然有價值嘅就要保留,好似倫敦、紐約等地,舊戲院可以並存。」