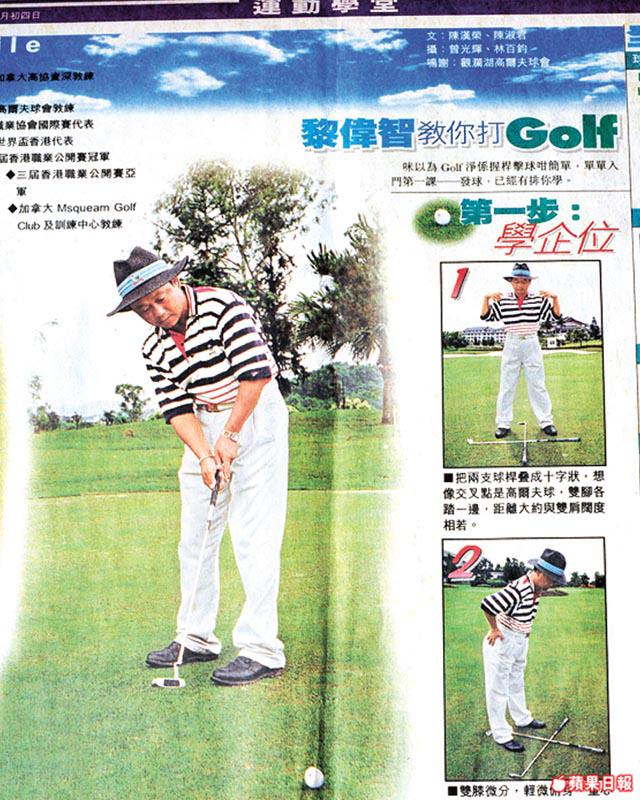

現在年輕人幸福得多了,想學高爾夫球,報班上堂即時有名師教導,一對一貼身照顧。香港長春職業高爾夫球手協會總裁黎偉智和副會長宋有福說:「我們是本港第一代土生土長的高球教練,學習高爾夫球是無師自通的!」

記者:葉雪芯

攝影:林栢鈞

部份相片由被訪者提供

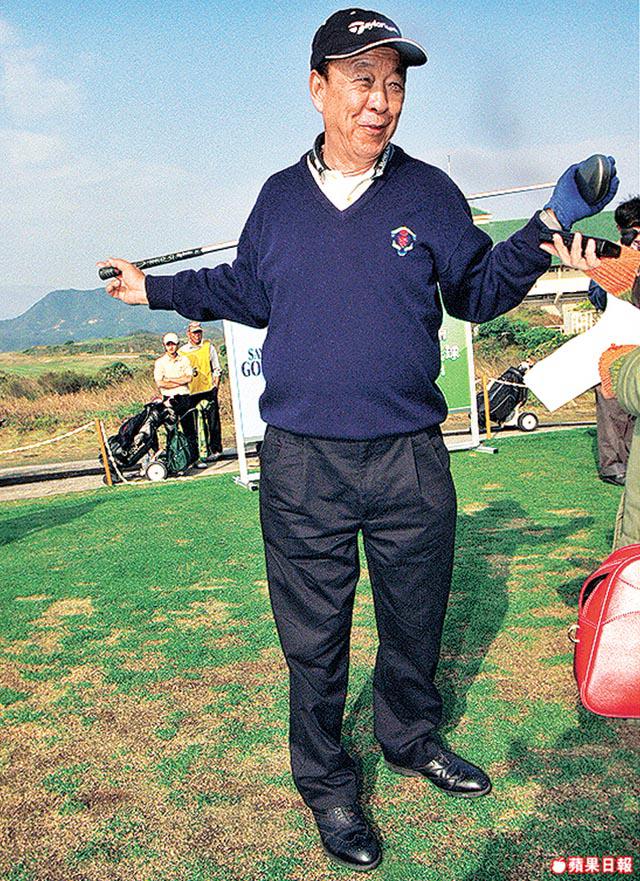

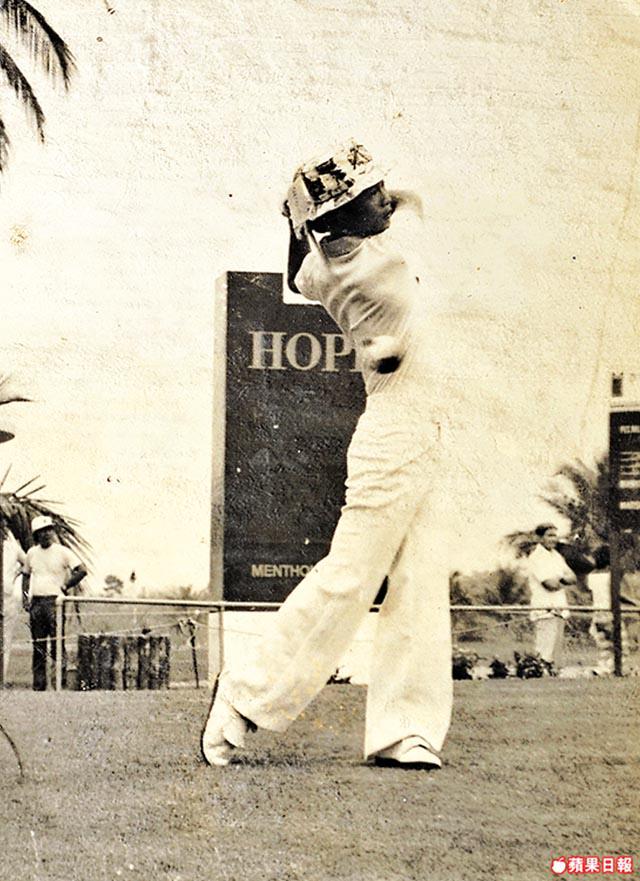

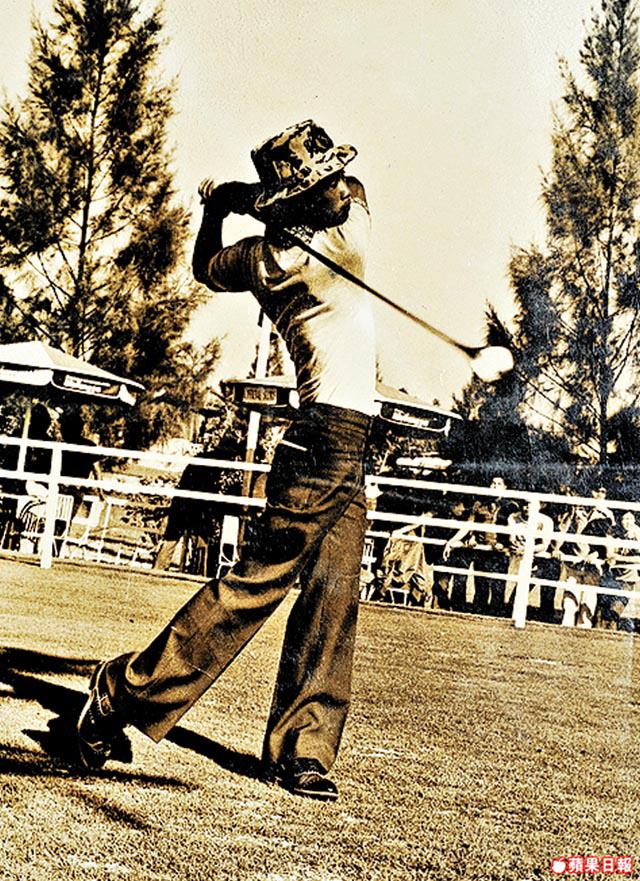

黎偉智,五十八歲,香港長春職業高爾夫球手協會創辦人兼總裁,1975年加入香港職業高爾夫球會至今,五屆世界盃香港代表,兩屆香港職業公開賽冠軍,三屆香港職業公開賽亞軍,十次香港粉嶺一杆進洞紀錄,考獲RoyalCanadianGolfAssociation頒獎ClassA教練,是首位華人得到此獎。

凌晨四時摸入球場

大家都說運動員生涯苦短,偏偏高爾夫球這運動可長玩長有,有人打到九十九歲,只要行得走得,打足十八個洞樂趣多。香港長春職業高爾夫球手協會總裁黎偉智今年五十八歲,是第一代打高爾夫球的香港人,打足四十五年,當教練也有三十六年,時至今日依然興趣未減,永不厭倦,堅持每星期打波、出國比賽。

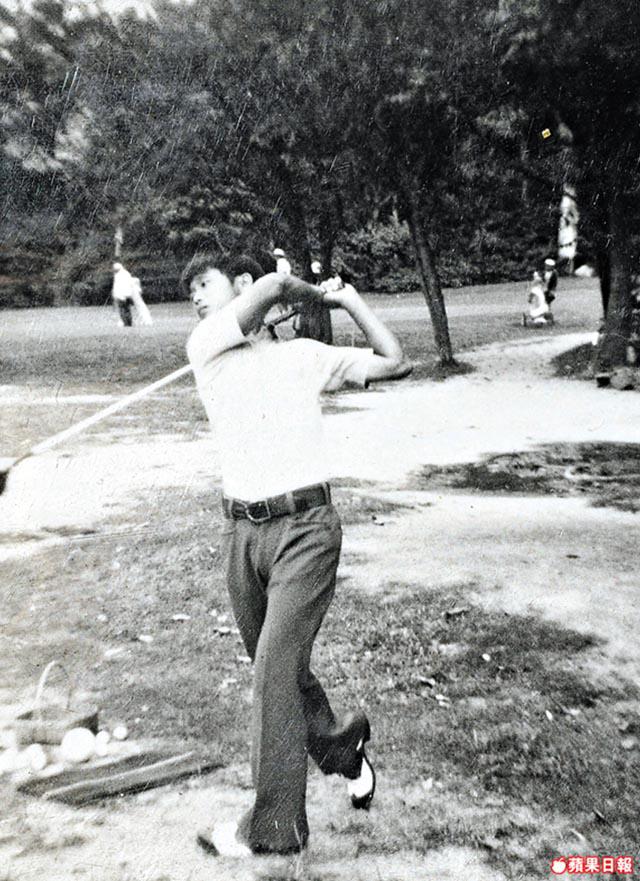

黎偉智1965年接觸高爾夫球,由球僮做起,他想當年說:「我是新界人,在粉嶺高爾夫球場附近居住,經常踏單車入球場玩,知道球會請人,於是應徵入球場做球僮。當年我只有十二三歲,日薪三元照顧十八個洞,去賺些零用錢,家人沒反對,覺得都是做運動,好健康。」上班下班都對着一支支球杆和一個個小白球,他漸漸愛上這種運動,開始偷偷在球場打波,「以前香港人生活苦,賺到錢夠開飯算不錯了,所以即使當年入會費不多,但高爾夫球也不普及。這是有錢人活動,參與的大部份都是法官、律師、政府人員、外國商人,有錢人才有資格玩。我每天開工,看到別人打波,一個小白球足以令有錢人上癮,見他們動作姿勢很有型,所以也開始試試玩。場地不是隨便可以進去的,所以我要很早起床,凌晨四五時到球場,趁那些有錢人未到前偷偷玩幾杆,或者等他們玩完之後,我們一班球僮再在草場玩一陣子。」

玩多了,黎偉智開始受到球會中人的留意,覺得他甚有潛質,有些球會的教練開始教他打波,「當時沒有考試評核的,我的師傅,即當時的台灣總教練呂良煥,他教大家打波,誰打得好就會升為教練,當年教練又可以教其他人打。」就這樣,沒上堂,又沒受任何正式訓練,1974年,黎偉智就代表香港打高爾夫球世界盃,也正式當起教練來。他說,那時香港的高爾夫球會都很眾志成城,每個會員都很樂意栽培新球手,又有人情味,「早年,每個會員都願意籌一些錢給新球手出外比賽和訓練,例如1976年,有些球會會員夾錢,給我去日本學藝半年。當年日本、台灣算是東南亞高爾夫球水準比較高的國家,出國學師不是那麼容易的,但大家都願出一分力,讓新人有學習機會。」他慨嘆這年頭人情味不再了:「可能因為這一代的新球手,在國際賽打不出很耀眼的成績吧,要找人贊助也許有點困難。」問這運動在香港的發展和這一代高球手水準如何,他不表樂觀:「其實,香港這一代選手的本身條件比我們好很多,他們身材高大,肌肉、體能力量訓練也比我們好,但說成績就不算好了,不要說外國,就連東南亞,香港也鬥不來。也難怪的,在香港當職業高爾夫球手難搵食,他們要做很多其他工作來維持生計,影響所及難免分心;再說,香港的硬件配套如球場設施都不足夠,練球也不知道要到哪裏練。」

揹球袋跑步練氣

金錢萬能,現在這一代想學高爾夫球,可以直接找師傅上堂,只要有錢就萬事俱備,能否做得出成績來要看自己努力了。相比黎偉智,當年想找個肯傾囊相授的教練也不容易,「那時候去日本、台灣、澳洲,也是後期有錢才能去的,只得自己一個人,甚麼都得靠自己,拿起球杆就從早練到晚,當地教練不會隨時陪伴在側,我就只有自己一個人拼命練,教練有空的時候,才會來看我幾眼,指手畫腳地示範一下,指導一下我的動作,就這樣而已;要練體能,就拿起球杆袋跑步,訓練腳力。不像現在這一代,又做Gym又有電腦分析。」

當年高爾夫球在香港不流行,教練只得三、四個,黎偉智身為其中一人,1988年更在溫哥華考得全球第一位華人教練的資格,學生多到不得了,不少城中名人富豪都是他徒弟,「七十年代中至八十年代尾最忙,差不多天天爆期,鄭裕彤、李嘉誠父子、李兆基、呂志和都找我當教練,每天早上他們就到球場玩三四小時,我替他們安排,陪他們打球,他們都很虛心學習,不會擺架子,而且人很低調。早年治安不錯,可能他們當年又沒現在那麼有錢吧,來打球都沒有甚麼保鑣的,就自己一個人開車來,十時多十一時前就回辦公室工作,天天如是。」

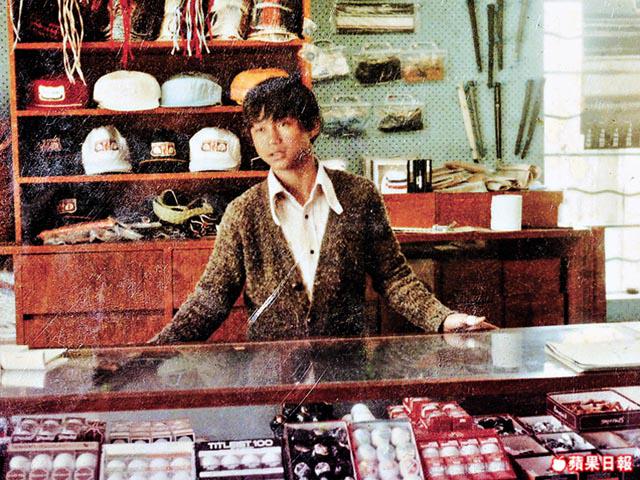

開辦訓練場地

至八十年代尾,香港比較多人玩高爾夫球,可是球場不多,開始有人北上打球。1996年至2006年,黎偉智被聘到觀瀾湖做開荒牛,做高爾夫球場顧問,近年他已不在香港居住和打球了,長駐觀瀾湖高爾夫球場,也在觀瀾湖附近居住。人不在港,但心卻繫土生土長的地方,今年三月,他在馬鞍山開辦白石高爾夫練習場,以親民價推出課程,由他們這一代的資深高球手做教練,「白石是自己地方,我們開辦這場地,是想用便宜一點的價錢吸引人接觸這運動,政府不推廣,趁我們還有能力就做吧,不過白石交通不太方便,現在還不算多人去。」

政府推廣不足

宋有福,香港長春職業高爾夫球手協會副會長,與黎偉智從小玩到大,更一同加入高球世界,「當年大家都是球僮,好似兄弟一樣,齊齊上班齊齊打球,打到變高爾夫球手。」

他現主力在白石高爾夫練習場教小朋友打球,眼見這一代的水準,多年來也與外國甚至東南亞地方球手相差很遠,「差距實在太大,很難把他們放在一起比較。其實我覺得政府的責任很大,雖然說香港地小,但你認為真的沒有地方嗎?在香港新田那邊,有些原居民的地是荒廢池塘,沒有養魚,有些原居民想將它改成高爾夫球場地,但政府不批准。香港有部份地方有足夠條件發展成高球場,也有潛質的高球手,教練師資又不錯,只欠政府的推動力罷了。」