阿媽話「讀書唔成先至去耕田」。不過在菜園村生活館,偏有一群青春少艾在鋤禾,為的不是消閒happyfarm,而是用腳投票,希望在「中環價值」以外尋出路。就算JobsDB沒有「農業」一欄、耕田不足以餬口,只想疾呼「我的志願是農夫」!

記者:蔡慧敏

攝影:陳陶鈞

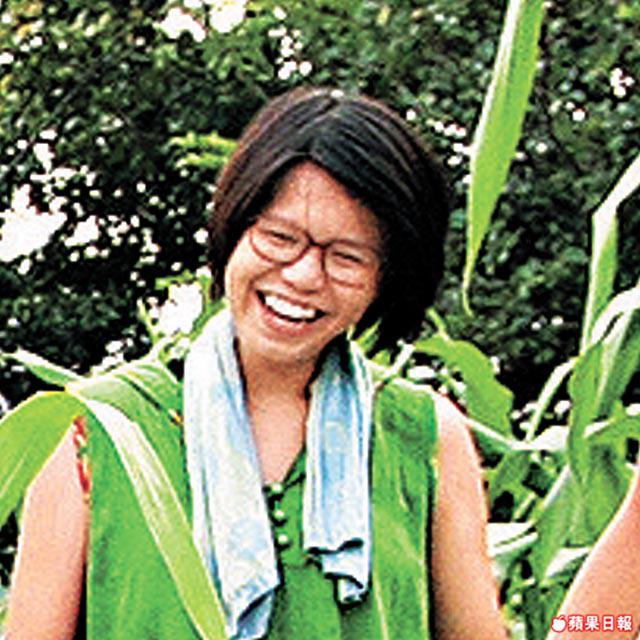

中環掉頭入元朗

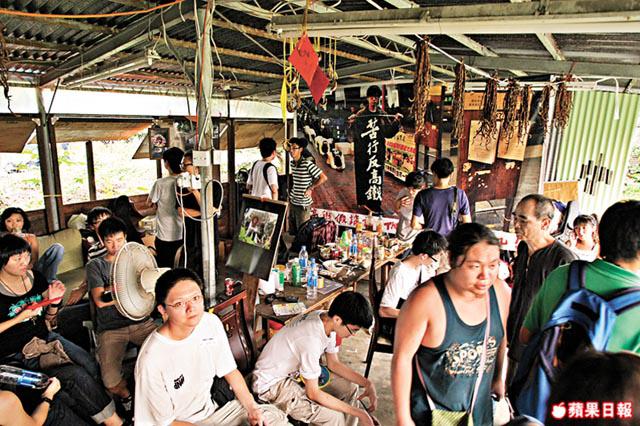

反高鐵運動落幕多時,政府講明10月中便會殺入菜園村,要執包袱的,除了落地生根幾十年的村民,還有今年3月才開張大吉的菜園村生活館。生活館是「館長」李俊妮Jenny和一班高鐵分子的實驗場,前身是廢置的豬欄,由清理土地、開墾到廚房廁所都是大家一手搭建:「反高鐵事件凝聚了好多人,不應該過咗就算。怎樣把這群人在經濟和生活的層面連結起來?好多人對生活都有好多不滿,不如一齊尋找出路。」常說「土地是香港最珍貴的資源」,不起發水樓,用來生產食物又得唔得?「耕田亦有好多politics。當經濟嚴重向商業和地產傾斜,要耕田,其實要對抗好多嘢。」大路明明往中環,煞車掉頭入元朗,就是新生活的第一步。城市人上山下鄉,首要對抗的是自己原有的觀念。「曱甴,以前簡直不可能在我的視線內出現。」但與土地接觸,蛇蟲鼠蟻避無可避,「一翻開泥土,勁多蝸牛蛋和蚯蚓!但它們的出現代表土地有營養……」Jenny以前對貓敬而遠之,但現時喝了啤酒、戒備稍減時也會摸摸牠們。種田後,連消費行為也一併改變:「家出到去覺得乜都好貴,所有嘢都要錢。但在田裏可以隨便攞食物!吃自家製的麪包和意粉是不會厭的。」以前只會把麪包翻叮,但現在會由搓麪粉開始;更加少去超市,幸好老家在大埔,街市仍有賣本地貨的檔口:「他們賣的未必是有機,但至少有良心,不時不種,或者收割後會擺一陣,等農藥散去才出售。」阿媽也成改造對象:「未必能改變她的消費模式,但至少資訊多了,教曉她哪一檔賣好貨。」

半農半×的生活

現時生活館的有機粟米、羅勒、茄子等每星期穩定出菜兩次,運到太和職工盟的有機菜檔擺賣。但收入僅可支付各人部份交通費,與「自給自足」距離甚遠。明知耕田不足以餬口,「半農半×」才是實踐方向,即是花一半時間耕田、一半時間留守自己在城市的崗位,令生活有着落之餘,又不會斷絕與城市的聯繫。Jenny本身是自由工作者,教中學生攝影、協助傷殘人士做運動,「半×」算是有點基礎,但為了「半農」,反而要更積極工作:「以前覺得大不了就搵番份正職,家要keep住有freelance做,就要好好保存network。」

另一邊廂,生活館的新址懸而未決,新村那邊沒有這麼多地方,地主又坐地起價。但就算要另址再建生活館,不能與新村「行孖咇」,他們與村民仍會保持聯繫。「雙方的互動是知識的交換,村民教我們耕種,我們又把食物包裝、加工。」生活館的紫蘇葉醬、羅勒腰果醬、蘋果薑味醬奇貨可居,就是將土產增值的例子。對Jenny而言,在生活館除了學會耕田,最重要是學習做個「促進者」:「領袖是訂立一個目標,然後大家一齊進發;但一個好的faciliacator不是要分配工作,而是讓每個人都有所發揮。這個不容易,因為人人都有自己的想法。如何在現有的氛圍內擴闊層面、想下一步要點走,都要好冷靜。」「現時地方不穩,好多嘢不能展開。生活館在生產以外,還有文化和藝術創作,將來會搞更多的工作坊和講座。」

新界其實好恐怖

對城市人而言,新界「山清水秀」,是假日郊遊的好地方,但Jenny話「新界其實好恐怖」:「農地被亂改作廢車場,有錢就乜都得。原居民夠惡,佢個姓大過你,沒有道理可言。」菜園村村民是「外來人口」,就成為被欺壓的對象:「權力位置分佈這麼不平等,只因為你遲了來定居?新界的村民還面對好多問題,係咪要坐埋一齊傾?」另起爐灶,難道要拆發叔的檔?

此外地產商作為新地主,又是另一種勢力:「發展一定與環境有衝突。我們不是要扭轉這種發展,但要俾多啲人知道他們造成的破壞,才不會這麼肆意……」

菜園少女有say

雖然菜園村生活館在搬村期間可能要「冬眠」,但抗爭的種子已植根在菜園少女的心!談起耕田的理想、社會的不公,她們分分鐘比維園阿哥更憤怒。

巧媛

城大應用社會科學系學生

「我5月時因為做『社運』功課第一次去生活館,7月開始密集地耕田,現時也有去馬屎埔上耕作班。開始時連鋤頭都唔識用,用腰力會攰死!其實要一手按住、一手在後面用力,似槓桿。耕田對我來說是要尋找在商業社會以外的另一種價值!自從讀了社會科學,已經同以前的朋友疏遠了,他們聽到我想做農夫,反應都是『點解』或『搵唔到食o架喎』,好似好出奇、好唔應該咁。」

小明

應屆中七畢業生、即將往台灣升學

「6月尾跟老師來學植物知識,原來J形青瓜是因為成長時被蚊蟲叮過有傷口,所以成枝生歪了。在街市看不到,因為用了農藥,枝枝都生得一式一樣。以前愛食肉,家發現原來菜都可以好好味;曱甴蟲蟻都不怕了,在屋企牠們不應出現,但在田裏我們才是不速之客。跟爸媽說過想做農夫,他們的反應是『耕田就無錢買防曬、腳又粗』;朋友聽到我去耕田又問『點解咁折墮』!」

Angel

曾參加反高鐵運動、正職書店經理

「生活館的廚房、廁所和化糞池都是就地取材用鋅鐵板搭建的,電線也是村民幫手拉的。自從耕田之後,對人對事都變得較有耐性,不會那麼執着!生活館令我多了好多正能量,也是知識交流的地方。袁易天做了有機耕作十幾年,現在我們種的辣椒比村民本身種的還要好,而且他煮嘢好好食,家再食外面的菜總覺無味!生活館的小貓也由我照顧,牠們令我有更大動力去生活館耕田!」