元朗絲苗已成絕響、新界菜買少見少……香港並非瘦田無人耕,只是把田地善價而沽。外人惋惜舊物遺蹟,日日在田裏幹活的真正農民又如何想?向地產商投降真的十惡不赦?日曬兩淋的滋味如何,別空談,自己落田感受一下吧。

記者:蔡慧敏

攝影:楊錦文、陳陶鈞

鳴謝:端記茶樓、東華三院天廚鄰舍互助計劃

限定名物西洋菜

大帽山川龍村跟荃灣市區相距不過十多分鐘車程,卻頗有世外桃花源之感,層層叠的西洋菜田流水淙淙。黃大姐腳板不怕地熱乾煎,赤腳走來走去,「你們來得不合時,夏天的瓜上星期採光了,西洋菜還有兩星期才收成。」每年十月至翌年五月是西洋菜當造季節,只要勤力除草,西洋菜就源源不絕長出,不用播種。「星期日多人上山,之前一晚十一時開始摘菜給端記,摘到朝早六點。排隊買菜的人要等足兩小時。」每袋西洋菜不過廿元,約一斤重,賣到尾聲時一袋塞夠兩斤。種西洋菜最重要是水質靚,大帽山水得天獨厚,雲霧繚繞也適合西洋菜脾性,加上黃大姐田裏的菜根,已種了四十多年,「越老越正斗!近入水位的菜特別爽脆,熟客會等我摘到那裏才開聲買菜,好醒目。」

川龍的原居民姓曾,如「端記茶樓」的輝哥,黃大姐六畝田每年要交兩萬多地租,村內約有十幾個農夫,但只屬小規模手作仔。話說一出世就耕田的黃大姐從東莞來港,因為舅父在川龍,便重操故業,一種便是十五年,她說:「試過去洗街市,但耕田可以看管子女,他們才不會學壞。」現時兩隻化骨龍都已經入讀大學,倒是田裏的幹活一刻都放不下,就算在六至九月沒菜收割的日子,也一樣要日日除雜草,而且不能用殺草水,「歇暑期間要『曬地』,曬到田地變白,前幾天才剛剛再放水入去……試過有年偷懶,結果種出來的菜全部『打黃』(菜葉變黃),顧客問起,我惟有撒謊說自己去了旅行。」很多八十後夢想歸園田居,黃大姐的子女想耕田不知幾方便,但她卻耍手擰頭:「日曬雨淋這麼辛苦,種田又困身,夏天沒甚麼收入,平均計每月只得七千多元……」辛苦換不來世間財,月入七千多元,還不夠時下年輕人換兩次手機!難怪她不建議人耕田了。

西洋菜耗肥量驚人,但雞糞和花生麩等天然肥料在香港早已絕迹,得靠大陸入口。大陸貨,少不免有蠱惑,「每七十五斤三百多元,有一半是沙!以前香港還有花生麩時,才賣七十多元。」她的西洋菜是「限定名物」,連師奶都不會講價,只因人人皆知,大帽山曾經是香港的農產重地,「住在山上過七八十歲的人,全都耕過田,有任何事問問他們就成。」試過寒流襲港,山上結霜,黃大姐趕緊搶救,結果反而令菜根一命嗚呼:「原來任霜雪溶掉就可以。」以前農民還會趁夏天時種禾,地盡其用,「種米又要耙田、又要有風櫃和攪米機,好麻煩。」

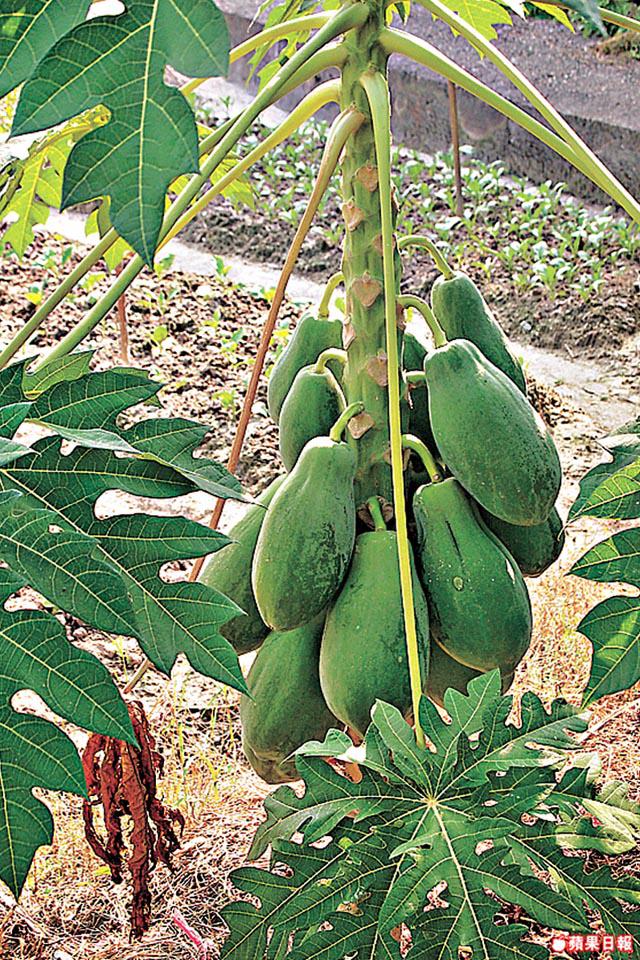

寶山中的智慧

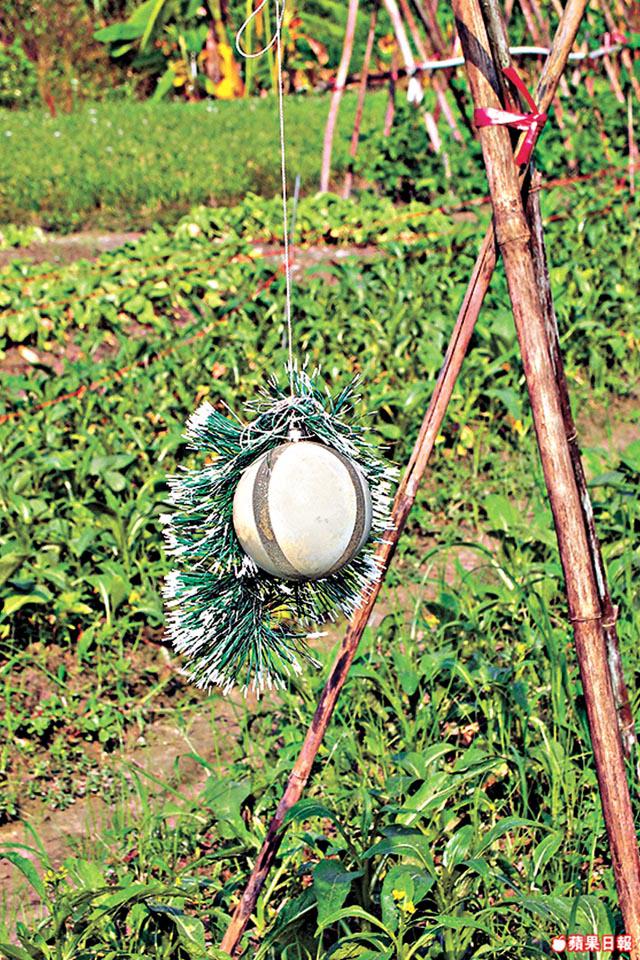

西洋菜以外,黃大姐的田還有好多寶物。單是「雜草」都有好多種:「這是假椒仔,可以做跌打山草藥;石榴葉,切幼焗茶對糖尿好……」菜田佈局也機關重重,種潺菜的花槽插滿燒烤叉,避免貓狗跳上去亂踩。她偶爾還會爆出「有計食計、有力食力」之類金句:「一節節的番薯藤,每節都有一個芽,要曬到微微變皺,把兩節連芽埋在薄薄泥土下就會生長,經常淋水又不會發根,肥料要開花後才下,不然只會『錢多溝死女』。」廿四節氣也琅琅上口:「番薯在立秋前後一周下苗,過了白露就太遲,到霜降就有收成啦,然後到正月才再種……」山中方一日,世上已千年,問她十五年來有甚麼特別事發生過,一件都想不出。「當年拍《人肉叉燒包》時,我都未來呀。」

未曾熄滅的柴火

Ling姐的老家在元朗石塘村,就在YohoTown後面,現時仍有小量田地,種了甘蔗和瓜菜,「都是我們落Order,阿媽才會種,哈哈!」本身是烹飪導師的她,每逢過年都做過百底蘿蔔糕,蘿蔔由後院「產地直送」,用柴火蒸熟,特別有木炭香氣。「大陸的蘿蔔夠大隻、重身,但總不夠甜。我們自己種過菜,特別有要求,會選本地菜來買。」我到達時,Ling姐的爸爸正在用柴火蒸雞屎藤。

說童年農村生活,Ling姐格外興奮:「以前氣候分明,冬天好大霧,阿哥人在霧中,怎樣喊也看不見他,阿爸會捉田裏的青蛙來做煲仔飯,好好味,青蛙皮用來做鼓。」打風時整個屋頂會被吹走,水浸過膝頭,當年一陣風把整整一造米捲走,Ling媽仍猶有餘悸:「政府只賠了幾十元罷了。」兩老當年選擇在這裏生根,因為菜站就在現時YohoTown的位置,現在,老媽因為腳痛要經常針灸,已搬到天水圍與Ling姐同住,「由這裏行出去馬路要十五分鐘,始終不方便。」雖未聽聞地產商打石塘村主意,但若要收地,Ling姐說老人家應該也沒所謂:「始終發展是必然的,起西鐵,都不知搬了幾多人。」石塘村各戶是雜姓的客家人,賠償方案大概跟菜園村差不多。「有朋友是油田村的原居民,六七年前地產商出二百幾萬收幾千呎地,最後都交易不成。」就算交易成功,也換不到一個單位。臨走,Ling老公南哥開車送我們出村,路過樓盤時慨嘆:「為何元朗樓都可以賣五千多元一呎?」要記住,新樓廚房,還做不到柴火蘿蔔糕!