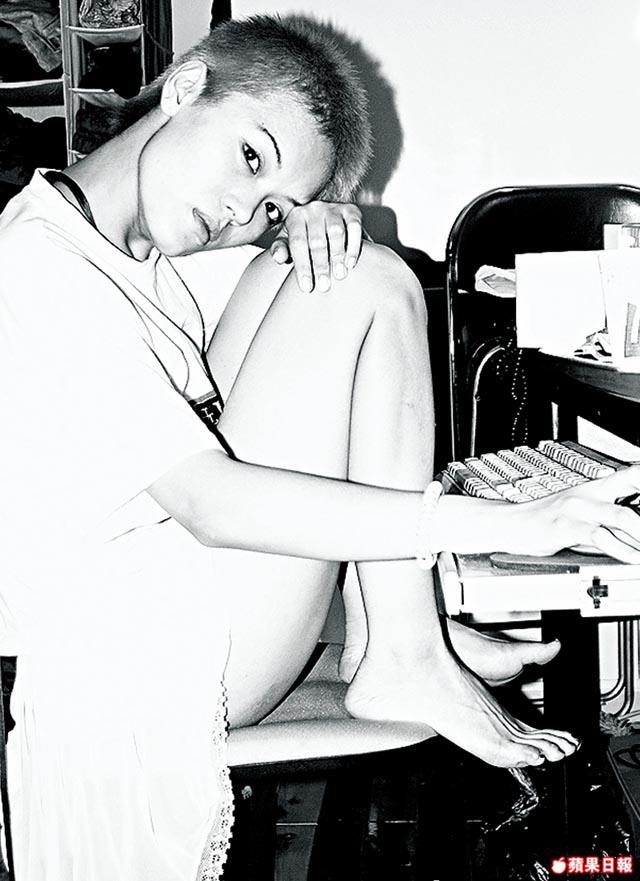

相比十年前,她沒有變化的是短髮,任何時候都塗得仔細的指甲油,中南海香煙,ALLSTAR球鞋。好像活了很久很久,才只是二十七歲。十七歲就成名的「北京娃娃」春樹,十年走過,回頭,「只有一件事遺憾,我該十七歲的時候去當兵。」

撰文:鞠白玉

攝影:陳偉民

Punk女+紅孩子

十年前以朋克少女出道,登《TIME》的封面,春樹是內地年輕一代的叛逆代表,但她在所有的訪談中都脫口而出:我是紅孩子。

AmericanApparel+「中南海」

她穿着AA的彈力紅裙子,手指夾着「中南海」,坐在我對面笑嘻嘻地說:「所有的共產主義國家都在禁我的書。」

……這是個矛盾體

春樹,83年生於北京,17歲出版自述式長篇《北京娃娃》,一舉成名。代表作《長達半天的歡樂》《兩條命》《紅孩子》和個人詩集《激情萬丈》等。04年2月成為美國《TIME》雜誌封面人物,被稱為「新激進分子」。主演過電影《熊貓奶糖》。10年出版《光年之美國夢》。是大陸80後代表作家之一。

繁體版《北京娃娃》的作者簡介:「16歲起從北京某高中輟學……從14歲起就被無良男子騙姦,亦有玩男性於股掌上的業績……」這書當年被視為中國新生代的青春告白。

春樹說話的腔調總是《麥田守望者》裏HoldenCaulfield的那一套,又認真又漫不經心。

「我的尼泊爾讀者告訴我,我的書在尼泊爾也禁了,他只好讓在美國的媽媽給他寄了美國版的,所以最後他還是讀到了。」她笑起來帶着一點儍氣,像不諳世事的人。常年游泳的緣故,身體是緊緻的,小男孩式的身體,帶着少女樣。一直擔心變老,從十七歲時就開始擔心,但「老」仍然沒有到來,變化的是一種隱隱的傾向,她不自知,經提示後她卻認可了。她關心政治、公益、環保,字裏行間有批判的意味。從前她只是弱弱少女的反抗,反抗主流生活的束縛,只是要跳脫。現在她有行動力和話語權,甚至顯得激進,她的微博發言和關注幾乎全是社情,夾雜着許多憤怒。

春樹是矛盾體,沒有一種即定的風格可以概括她。十年裏,她的寫作與她的經歷密不可分,就像必須演完某幕戲,才能有戲評的注腳。

她生長在軍隊大院。她說大院和軍隊是有區別的,大院是軍隊的家屬區,可是生活與外界又是隔絕的,她小時從山東鄉下隨父親進京城,住在萬壽路的大院裏,那裏的人樸素、誠實、低調,無論外面的世界怎樣天翻地覆,大院裏的人都帶着一種安然,他們活在另外一種天地裏,她懷念那樣的人與人的關係。這些年無論她在中國任何一個城市遊歷,都選擇住在離軍區家屬院最近的地方。「覺得安全,覺得那裏面甚麼都有。我對這種隔絕感到着迷。」

左手理想右手生活

她鍾愛名牌,發表第一篇小稿後,迫不及待地買了香水。迷戀漂亮東西,物質化,渴望金錢,這和她的朋克生涯有衝突,但她十年來就是這樣過的,左手是理想右手是生活。五年前我在南鑼鼓巷的胡同咖啡館門前遇上她,她穿着Versace當季的黑色長裙,在春風裏裸露着肩和腿,塗了絳色口紅的嘴唇,卻是小男生的頭髮,手邊是一輛老式的舊單車。這是北京范兒,也與朋克時尚鼻祖VivienneWestwood強調的宗旨吻合:人們用廉價的料子,做看起來昂貴的衣服;我要用昂貴的料子,讓衣服看起來廉價。

她有滿不在乎的神色,又對一些事物有着執拗,總之不是我所見的作家的圓熟,她帶着孩子氣的豪邁,「我很懷念江湖義氣的年代」。比如此次我們見面,她焦慮一整個下午,是為了在日本的中國人質事件,她準備參加第二天的使館前遊行,運用在這土地上絕少時間裏的一點吶喊時間。

她也斥罵一位生活在中國的年輕日本作家,評價他是一個「軍國主義者」「騙子」「冒牌貨」「假的國際主義者」。在我們會面的幾個小時裏,她一直用音響放着沒完沒了的朋克音樂。「你知道我多懷念那時候,那個一無所有的我,我真想回到那時去過過日子。」

寫作曾令她陷入崩潰的生活,她形容是:光是活着就耗盡了所有的力氣。甚麼也做不了,只有一天天地苦撐。她要去紐約,完成她的美國夢。

假設前提下的夢想

「如果我要去紐約,我要去TheEmpireStateBuilding的樓頂,就像電影《AnAffairToRemember》裏那樣;我要去中央公園散步,嗯,也許還要跑跑步;要去許多許多的博物館,比如,Modern,Metropolitan,Witney,我要去許多家書店,慢慢消磨一個下午;要在電影院裏看幾場剛上映的電影,還要去購物,嗯!可能我還會來一個Tattoo,最重要的是看一場Anti-Flag的演出。」──《光年之美國夢》

帶着紅孩子和朋克的標籤,她踏上紐約的土地。在曼哈頓的高級公寓裏她厭煩了中產的腔調,搬到一個搖滾女的地下室,住她的小廚房。

她遊歷世上很多國家,但這是夢想的紐約,是帶着假設的前提。她經歷了背叛、放棄,險些流落街頭,她經歷了意識的危機,政治觀點的爭鬥。她的傷感在這個城市找不到出口釋放,她的熱忱在這城市裏顯得無力。「我從一個共產主義國家的城市裏直接進入一個資本主義國家的地下世界。」

她認識了許多朋克,和一些過了青春期仍然處於迷茫混亂的成年人。她發現紐約不是電影畫面裏的樓頂,不是中央公園的悠閒,在地下世界裏,有很多的眼淚和孤獨。還有自私。

想像和現實混出斑斕

美國夢仍然斑斕,經歷的現實和她的筆觸裏的想像,混雜在一起,所有一切都再現了。那種場景不是寫作的意義,是生活的意義。她所有小說裏的主人公都是不肯踏踏實實呆在一個地方的人,都是不斷行走和尋找的人,她們都要去夢想之地,都未見得終其一生能到達,都在青春的暮色裏分頭散去。

世上根本沒有獨一無二的生活。老舍說:人類中的某個,想與眾不同,那是不可能的。所以一切只在想像裏,誕生了寫作。「可我是為過去寫作的人,我總活在過去裏。」

她特別怕老,哀嘆着,青春殘酷,但也自由,「十年走過,當然相當掙扎,幾次崩潰,但任憑你給我甚麼別的更好的生活來交換,我也不換的。」從一個輟學少女,公認的沒有希望的孩子,成為一個職業作家,她自己倒是認為是毫不意外的,並且除了作家這條路似乎沒有別的選擇。「我一點也不後悔,只有一件事遺憾,我該十七歲的時候去當兵。」

部隊之於她到底是甚麼色彩?她答:「不是訓練和洗腦,是那種你為了一個理想去衝鋒陷陣的那股勁兒,明白嗎?別的地方沒有這個勁兒了。」

鞠白玉,

滿族女,

八十後,

達達主義者。