近10年才有較多人看中醫,除了因為看中醫、跌打可claim保費,另一原因相信是中醫有幾千年歷史,有多年臨床經驗,主張是固本培元,所謂「上醫治未病」,那就是養生。而且近年流行中醫美容,不用打針做手術,用雙手就可令臉蛋變小;不用激光換膚,也可令皮膚白滑無斑,難怪中醫越來越吃香。

記者:黃潔蓮

部份攝影:周旭文(譚)、王文忠(李)

女中醫女病人

踏進譚莉英的診所,輕快的音樂、又有香薰撲鼻,中式設計,有屏風、植物和流水擺設,我還以為自己去了美容院。她的診所只為女士們服務,遇上一些敏感問題如生育、月經等,還是跟女醫師說會較好;而且近年她做了很多跟中醫美容有關的療程,可說她既是中醫又是美容師。譚醫師皮膚白淨又滑溜,貌似葉璇,本身已是美容人辦。雖然兩個多月前誕下兒子,懷孕時重了50磅,不過現已火速瘦身,她說一直有飲中藥調補身體,BB飲人奶也吸收了中藥,她的兒子也是白胖又健康,足以證明中藥並無副作用。「中藥已有數千年歷史,薑、米、豆豉也可入藥;相對起西藥會傷肝傷腎,中藥是全天然,沒副作用,用於治療、養生也可。」

國內學醫中西合璧

很多行醫的,都是想治好親人為先。譚莉英的媽媽受風濕病痛困擾,當年只得四歲,就跟老前輩學習替媽媽用匙羮刮痧,卻因一雙小手不懂用力,不小心弄斷匙羮而弄至媽媽背部流血,嚇得她大哭。可是媽媽卻說:「不要緊,我受風濕之痛比這痛上千倍呢!」從此她立志要做醫生,要治好媽媽的風濕,首先就要練好針灸技巧。當年香港還未有一所認可的中醫專上學院,她就跑到國內學中醫,97年學成回港後,還跟老醫師學習了一年才正式執業。98年她在港大進修學院考獲中醫針灸科學進修文憑;99年畢業於香港中國醫藥研究學院(南京大學附屬)中醫全科學系;05年再取得香港大學中醫全科學士學位。她說學習方法其實兩地差不多,都是中西醫學融會貫通,只是實習方面還是國內較好,有具規模的中醫院,每天要看很多症,中醫亦可開刀、中西藥一起用,香港目前就缺乏了。相對起從前學醫是師徒制度,要浸淫十年八載,但很多時只知其然而不知其所以然,學院派的好處,就多了很多科研及臨床數據。

她除了學中醫,06年修讀心理學並獲得國際催眠師執業資格,多年臨床經驗告訴她,醫治體病還不如治療心病那麼重要,「有些病人為事業、丈夫、子女而煩惱,一些中藥具疏肝解鬱的功效,吃後少鬧老公,人都開心些,心情好自然病都少。」她目前還在港大修讀中醫碩士課程,學習永不停步,譚醫師說是病人不斷把她推向前。「有個病人住澳洲,她每年都會回港找我治療她的偏頭痛和面癱,我替她在一邊面施針,做了幾次療程後,她問我:『針灸是否可令皮膚靚』,因她發現自針灸後,她左面的皮膚明顯變靚了。適時戴安娜王妃也承認她以針灸來去皺美顏,針灸美容才獲得普遍認同。」事實上世界衞生組織已於98年認定,針灸治療可令局部地區充血達20倍之多,從而達至去斑、去皺、緊緻的效果。

徒手瘦面夠安全

數年前她還去學顱面骨徒手整形,「面部的骨頭如砌圖,每塊之間有縫隙,歪了推回原位,除了可令面頰變瘦,也對健康有好處。例如顴骨歪了會影響有色斑;頭骨歪了,腦會受壓,可能會有柏金遜症、老花、視覺差,將之按回原位,就可改善問題。」她的徒手瘦面整形法,比起導入式的瘦面法如打Botox、透明質酸等,安全得多,因為「無加嘢、又無攞走」,是自然沒副作用的瘦面法。雖說中醫藥無副作用、天然安全,不過近年中藥常傳出有農藥、重金屬等,為了保障客人及自己,譚醫師說在選擇藥材方面,除要挑選有信譽的商戶,也靠衞生署的藥檢確保其安全性。另外,他們替病人煲藥前,都會先把藥材浸洗,就算田七磨粉前也會浸洗半小時以策萬全。就算替病人煲藥也會多煲一份,儲存一個月,以防任何意外也可拿來檢驗。多重關卡,中藥吃得安全,難怪譚醫師單是診金收$300,仍其門如市。

千草醫藥坊

地址:上環皇后大道中176號錦安大廈1樓

電話:21809228

網址: http://www.eherbeaute.com/

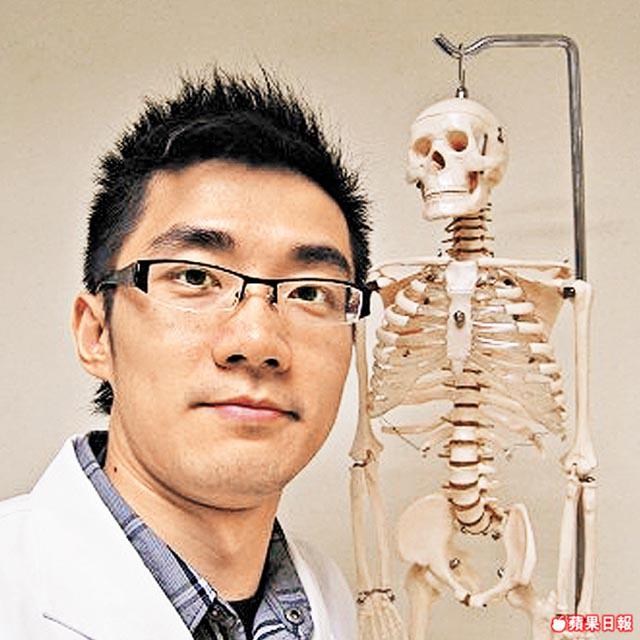

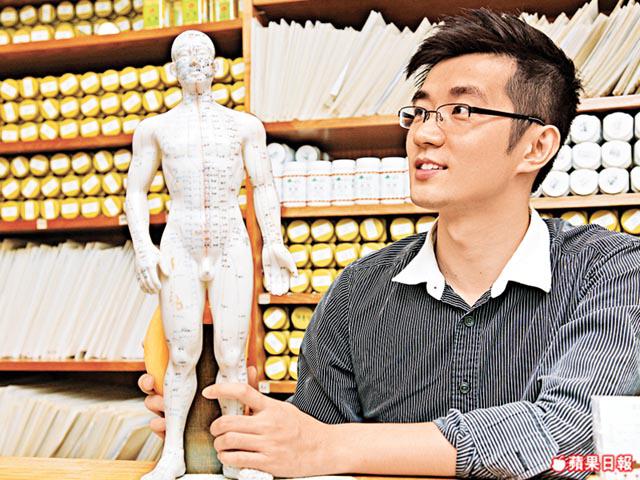

由中國文化開始

10年前香港開始註冊中醫的制度,中醫才有認可,三間大學港大、中大和浸大亦相繼開設中醫藥課程,中醫師李廣冀澄清:「其實早於100年前,香港已有註冊中醫,當年沒有分中西,一律統稱為醫師。但日軍侵華後,就沒有這個制度。及至10年前,香港才重新有一套考牌制度。」李醫師娓娓道來,皆因他熱愛中國文化,曾出版旅遊書《北京遊樂Guide》,並著有青少年讀物《三成熟》、《五成熟》。入讀中大時,又選跟中國文化有關的中醫學系。「中醫很實用,將來生活一定不成問題。」當年中醫學系還是很新的科目,三年理論、兩年實習,中西醫一起學。畢業後在博愛醫院中醫診所工作,收費$120診金連兩劑藥,是西醫門診費的一倍,他說收費貴因為政府給予的津貼較少,但目前預約也要兩星期,「中醫除治病,中藥還具有養生防病之效,所以如果津貼更多、收費更便宜,中醫門診服務將供不應求,預約期會更長。」

解答病人不容易

李醫師說港人對中醫診症的認知可能很陌生,因為西醫較易標準化,而中醫有一套彈性標準,看病會較多元化,「例如有燥火,可以是心火肝火,有多種方法去醫。而西醫就以對抗性方法,發燒就給你退燒藥。」中藥藥方一向是複方,不過李醫師說並非越多越好,沒有一套標準,「少又蝕底賺不了錢,多又怕方亂。」有些人寫藥方,字體潦草看不到,或是故意將藥名改了,只得他掛單的藥房的執藥員才懂得看,因一來怕秘方外傳,二來是肥水不流別人田,但病人有知情權,如果藥單還是鬼畫符可去告他。

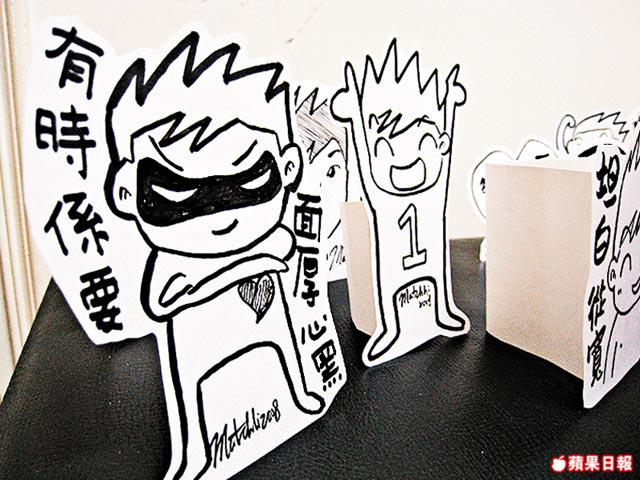

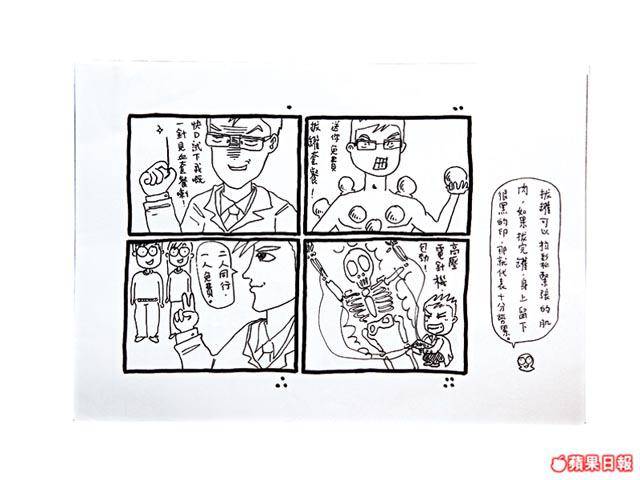

去年他棄小說而寫有關中醫的故事,並附以漫畫。手法都是搞笑居多,其實都是他平日的看診體驗:「最高峯期,一天看60個症,遇到病人的提問,解答不能出錯。要看症又要理性回答病人的問題,以短時間答到。病人一般會在開藥的時候不停問問題,醫者有時需要一心兩用。」他說現今的人知識水平高了,會問得更深入,非單是一句「濕重」就可滿足得到。

李廣冀對於「80後」被扣帽子說是激進、懶惰等負面形象,他說他是「元老級的80後」,九歲由唐山移居來港,絕非香港那些被寵慣的80後,正如他的系訓:「正氣存內,邪不可干」。今年10月底就踏入三字頭,跟他同齡的攝影師像找到知音一樣,忽發偉論:「女性完成生育責任之後應該滅亡,她們不用照顧新生兒,由得他們去摸索,這是動物界的定論。」身為女性,我當然反駁,李醫師則不徐不疾地說:「人類是哺乳類動物,他們的天性是要養育下一代,會照顧他們直至成長。」我相信,80後並不一定負面,但總有高低之分。