老一輩中醫坐藥房駐診,想當年只能從私營中醫學院學習,環境擠迫設備簡陋,但他們仍然努力不懈。現在更多是以家為診所更著書立說,兼且開班授徒培育杏林新秀,務求將傳統中醫學流傳下去。

記者:林佩婷

攝影:伍慶泉、陳陶鈞、王文忠、部份相片由受訪者提供

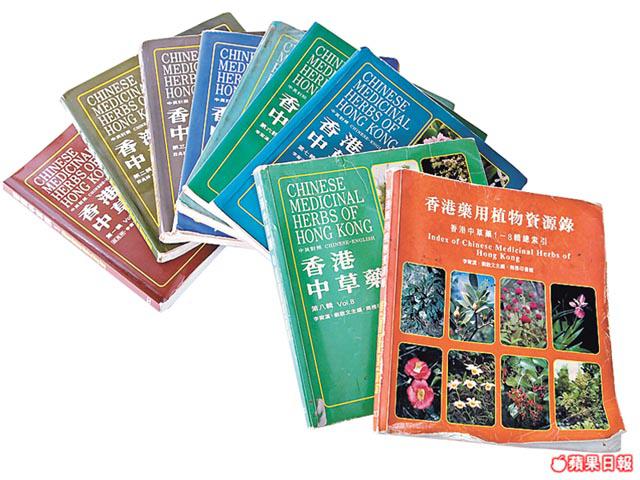

推廣中藥園

以往中醫或中藥書籍多為內地人撰寫,資料不全,數首批香港中草藥典籍,李甯漢中醫師和團隊花25年編訂的八冊《香港中草藥》肯定是其一。現年77歲的李甯漢中醫,是九兄弟姐妹大家庭的長子,父親當中醫師不足以養家,他自小便出來工作,沒機會學醫,至1963年正式跟父親和到菁華中醫學院學習,六年後畢業,在母校任教及正式執業生涯,同年開設香港中醫學研究所,1973年開設中草藥班。「七十年代大陸推廣針灸草藥,我有興趣,1976年舉行『香港中草藥展覽』,短短三日有超過二萬人參觀,當時有人提議出草藥書,我想真有此需要,於是與志同道合一齊編撰。」

出書,說就容易,落實要做的工夫很多,資料要經多番考證。為求真,他每周與同事行山拍攝草藥,方便書籍圖文並茂,一編25年,爸爸曾叫他繼承博愛醫院中醫主任的職位,也因編書而拒絕:「出書寫文章要負責任,每個字都不可以錯。當年與出版社商討推出第一輯,出版社首次印二千本,我話印咁少,人哋仲笑我:『唔算少,這類書不賣得。』我拿全部七千元稿費做宣傳,誰知三個月賣斷。後來我發覺拍攝草藥這麼多年,相片的光暗總是不佳,就到香港大學校外部進修攝影,令圖片更美觀。」

同一時期,他做了很多推廣中醫和中草藥的工作,向市民介紹中草藥知識,「回看香港歷史,中醫一向不受尊重和重視,自1984年中英談判結束,大家對中醫看法改變,這算是百年一遇的機會。我曾協助香港在兵頭花園、中文大學等地建立超過十個中藥園,最記得西貢獅子會自然教育中心,未有藥園前還是荒地,兩年前添建了個溫室,被投票為自然中心裏面最受歡迎項目。我也參加過15年花卉展覽,辦攤位介紹中草藥,每年有五十萬人參觀,後來實在太辛苦,將之託給中大等機構繼續幹下去。」

發掘香港新品種

每周行山總有得着,珍貴的香港蛇菰,原來是由他和團隊發現並命名。李甯漢:「廿幾年前,行山時發現一棵幾隻如手指般的橙色植物,查過香港資料和中國植物誌都無記載,意識到可能是新發現。到1993年,我向植物學家胡秀英教授透露這事,兩人親往一看,查證英國、華南植物研究所等地標本,證實為新品種『香港蛇菰』,最後在美國哈佛大學植物學報發表。」除此,他還積極推動草藥回歸大自然行動,把中草藥移植郊外甚至撒種,希望在大自然繁殖,以保留不同品種。

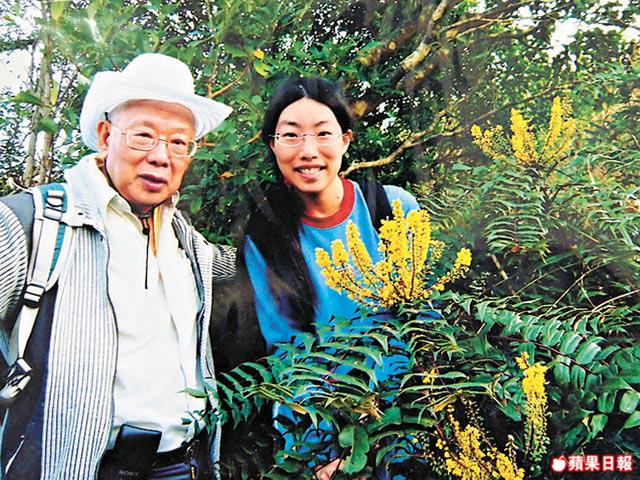

現時全港三間大學都有中醫學位修讀,李醫師對新一批杏林新秀有讚無彈:「他們讀五年課程,肯定有學問,可惜香港門診給予他們學習的名額不多,臨床經驗自然不足,會拖慢新一批中醫的成長,我建議設立多點門診,安排有經驗中醫指導。聽說有位新秀自己開診所,兩年蝕了20萬,最後黯然離場,很可惜。可以的話,我都盡量幫手培育。如最近取得獎學金的女中醫碩士李翠妍,她跟我學習草藥,我就帶她周圍行山。」李醫師最新的目標,是重新修定《香港中草藥》,為這本書,他每天只診症三小時,其他時間都埋首修訂。「現在中草藥一物多名,我希望能統一中文名,加上藥材名、拉丁文,重新拍攝照片,分成上下兩冊推出,更有權威性。我年紀大了,修訂《香港中草藥》是畢生心願,完成後,我可以安心退休,與老婆旅行享受人生。」

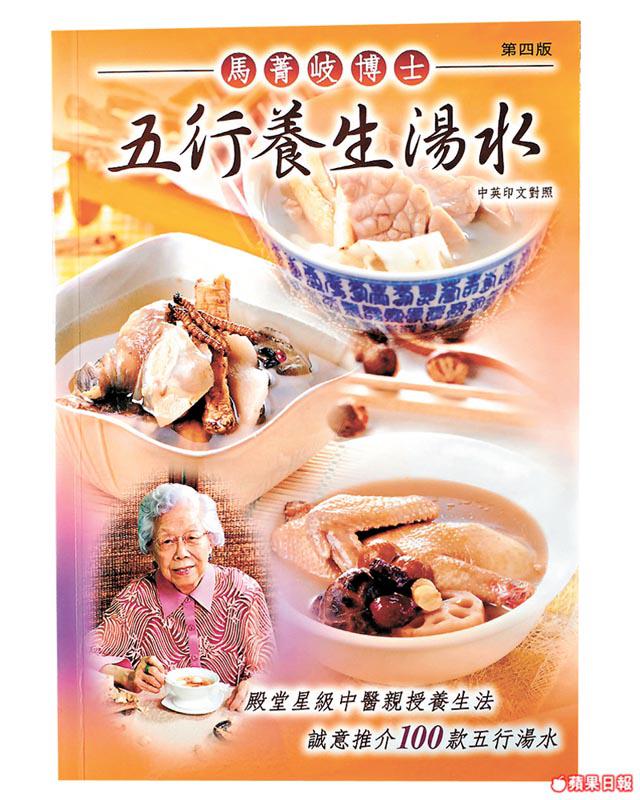

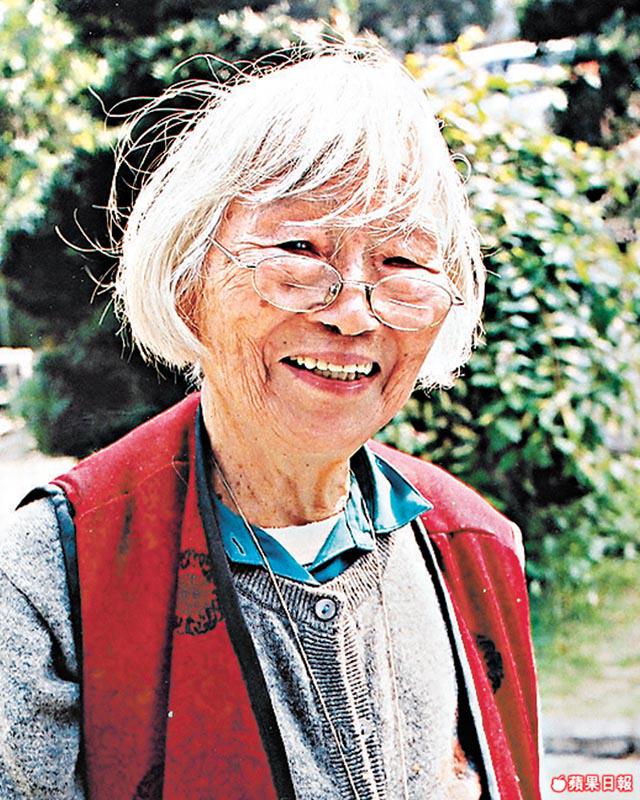

贈醫施藥尼姑教醫

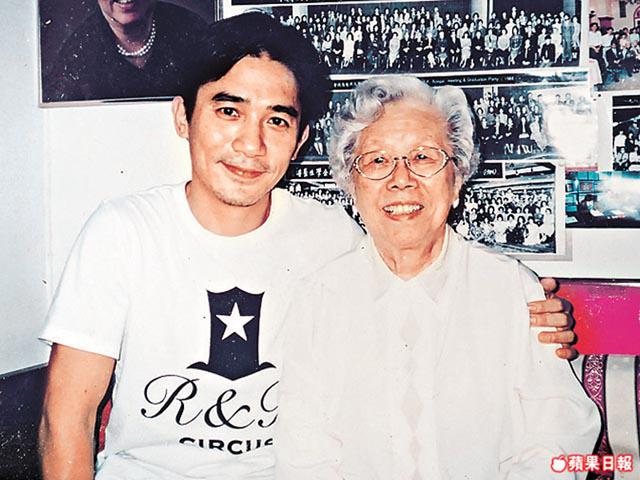

馬菁岐醫師的住家診所,掛滿她與周潤發、張學友、王菲等明星及高官合照,甚至前美國總統列根、老布殊,都特地請她到美國看診。她今年86歲,父親馬士驥為第一批留美學生,就讀加州大學成績名列前茅,曾參加孫中山革命,結婚後到港。年紀輕輕的她自小跟爸爸工作,六歲開始學氣功:「當年學氣功只想作弄表兄弟,誰知一按穴道他們就止鼻水止頭痛,他們叫我『醫生仔』,自此我對中醫好有興趣。」

初中時因打仗,她得從鄉下獨自到澳門中學寄宿,當時沒宿位還要住貨倉;翌年,她不過15歲,父親病重誤打空氣針而死,馬醫師由千金小姐變成普通民眾,媽媽亦要幫手賺錢維生。她沒有放棄人生,加入女青年會做書記,18歲在澳門開粥棚,還夠膽到澳督府講價,「當時葡人買米幾十元一擔,澳門人就要$400,我走去澳督府與澳督理論,問可否用葡人價錢買米做善事,想不到成功了。之後,我租舢舨贈醫施藥,有日有個尼姑過來幫手,她針灸拍穴非常厲害,我足足求了她一年,她才准我站她身旁學師。她好少用針,多數用手指拍穴,我現在用這種手法幫病人治療,都是她教我的。」

獨門指穴臉診

羅富國教育學院畢業後馬醫師正職在香港教書,晚上到中國國醫學院跟四大名醫學藝,但只是玩票性質。其後她在教育司署工作,提出把中文和中史分開兩科的就是她。45歲時丈夫幫她在中環百貨公司租地點開醫館,「我丈夫開藥行,他好厲害,中文打字機也是他發明的,他替我整儀器,醫床裝有碳筆掃經絡,用來看血脈是否暢通。開業一個月,已有人找我看病,我又喜歡看掌相觀人氣色,混合中醫成為臉診。有次,外國人一見我想施針就嚇到想暈,幸好我有學氣功,之後以指代針。當時美國總領事、瑜伽老師、滙豐總裁等都想跟我學醫,我開班用英文教中醫及養生直至現在。」無論達官貴人或巨星政要,她都一視同仁,當年董特首太太請她出診,她都拒絕,有時寧願到各地義診更有意義,雖已屆高齡,但馬醫師永不言休,希望能把中醫發揚光大。