網上小學生演講《我的健康人生》的短片熱爆,即明白八十後與八十前分別,前者喜歡講後者喜歡做。健康人生嘛,行山曬曬就知道囉,查實香港老闆們十之八九坐得大班椅多,九月清風送爽,夜雨後早上有陽光,唔……我不想上班,我想行山!

記者:何兆彬

攝影:伍慶泉、陳陶鈞

(部份相片由鍾建民、葉榕提供)

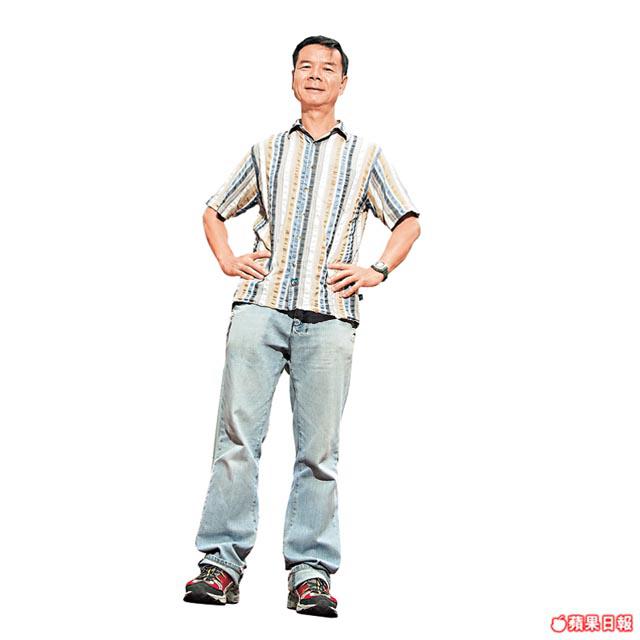

鍾建民:山總有路!

談行山,腦海第一個想起的是鍾建民。

七大洲最高峯,鍾Sir攀了六個,也是滑雪到過南北二極的登山運動員,如今人人都知他到過極地攀高峯,但年輕時怎樣為理想捱苦,卻少人知曉。「1976年,我隻身到歐洲流浪,去攀高山,當年資訊很貧乏,起行前,我先到圖書館查書,得知歐洲有白朗峯、阿爾卑斯山,十分嚮往。」他回憶:「當年想去歐洲,但哪有錢呢,碰巧我有親人在比利時,說如果過去,他可以照顧我,結果到了比利時才知道要在廚房做黑工洗芽菜,做了三四個月我辭工。本來打算返港,但當地朋友說:『你都來了,不如在此讀書啦。』當年港人在比利時讀書不用學費,我就在當地學素描、讀設計,又到餐館打工,食住都省了,還學了一口法文。」

自此,他平日讀書周六日打工,儲錢參加比利時的爬山會,又到攀石場學習,一到暑假就利用那兩個月時間拚命學攀山。他不諱言,那段年輕歲月很刻苦也很難忘:「歐洲天氣最適合在夏天攀山,那時我很瘋狂,在比利時逗留了五個夏天,共攀了三四十個山,因而打好了攀山根基。」他向難度挑戰,攀的山越來越嚴峻,挑戰過的高山包括阿爾卑斯山的白朗峯(MontBlanc),後回港創立登山用品專門店「沙木尼」(Chamonix)。Chamonix,即白朗峯下的聖城,「十八世紀時,沙木尼鎮貼出海報,明言誰人能攀上白朗峯,就有金錢獎賞,自此此地成了爬山界勝城,高手雲集。」又幾年後,他儲了筆錢,先往北美洲又到南美洲再去非洲,挑戰群山峻嶽。「我好好彩,沒甚麼要兼顧,自己孤身一人無家庭負擔。但一回港,卻發現朋友們變了,有結了婚又生了孩子的,有已擁有幾架小巴的,人人事業有成,我就得從頭開始。」

難忘小學行獅子山

以上人生閱歷,在七十年代來說可算十二分另類前衞。

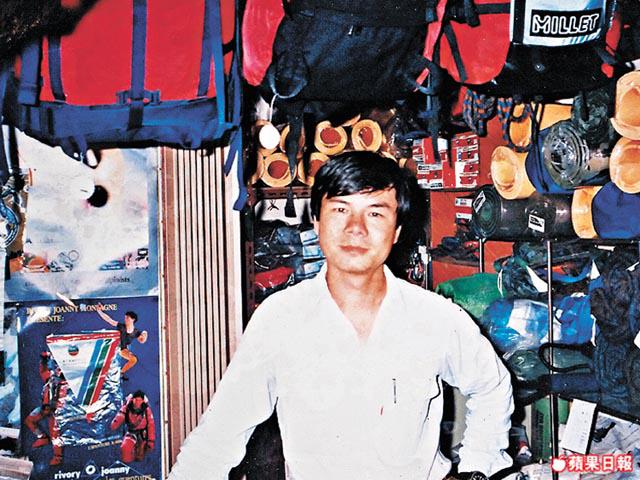

前衞之始,始於小學一次旅行。鍾建民回想第一次行山經驗:「那年是小學六年級,有天老師說能帶十個學生去獅子山,我入選了,行完獅子山我驚訝──行山原來這麼好玩!中學時,我去珠江戲院看了套爬山電影,拍攝一班印度人怎樣攀喜馬拉雅山,這電影兩天就落畫,但卻鼓勵了我。」他家境不算好,16歲沒念完書就出來工作,當年做船廠裝躉船,發現自己不適合坐定定的工作,翌年參加「雄鷹旅行隊」,「今年已是雄鷹四十周年,一班朋友現在仍常聯絡,很難得。」翻看當年照片,廿歲出頭的他裝備已十分專業,「當年有幾個登山會,但全港都沒有戶外攀山裝備舖頭,這些都是我們從外國訂回來的。」

1985年回港後,他一直經營戶外登山用品店,「當年的背囊都是帆布造的,不防水,攀山戶外衣服又焗又厚,如今的既輕又透汗防水,進步很多。」裝備進步全靠科技,但他卻認為現在的登山者太依賴科技,「從前沒有手提電話,但哪有人上了山下不來的?山總有路的。現在的人很依賴電話,上了山,下不來就打電話求救叫直升機!從前我們用指南針,現在人人都依靠GPS。」多年來一直教學生攀山攀石,問他多年來學生心態可有變化,他這樣答:「從前上堂為攀高山,如今大部份人只當這是運動,有不少人甚至問:『學攀山有沒有證書?』」數十年來,他試過凍傷、休克、被石頭砸傷、患高山病,最難過是看着朋友因登山意外過世。談到挑戰,他說自己不特別好勝,「有些人以為我一早計劃好要攀完這個山再攀那個山,其實不然,我都是攀完一個山後才再想下一個的,我常說Planyourwork,但也要Workyourplan。」(沙木尼登山用品公司:旺角奶路臣街6號A地下及1樓/23883626)

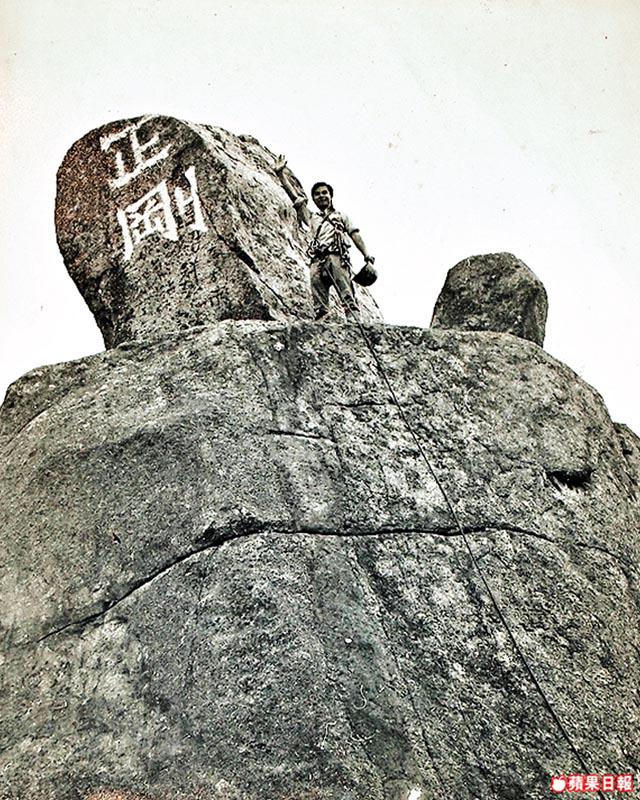

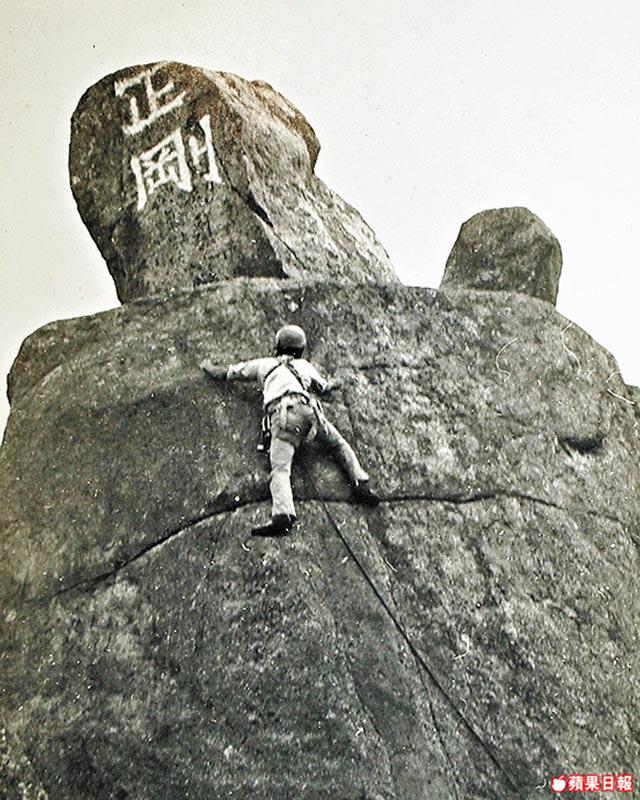

1.爬望夫石!鍾建民:「遠看有隙縫可借力,爬到一半才發覺那隙縫是『盲』(即不能借力)的,得花好些時間才爬到上頂,成功後很高興。」

2.七十年代往歐洲流浪,學習攝影設計,拍下白朗峯。

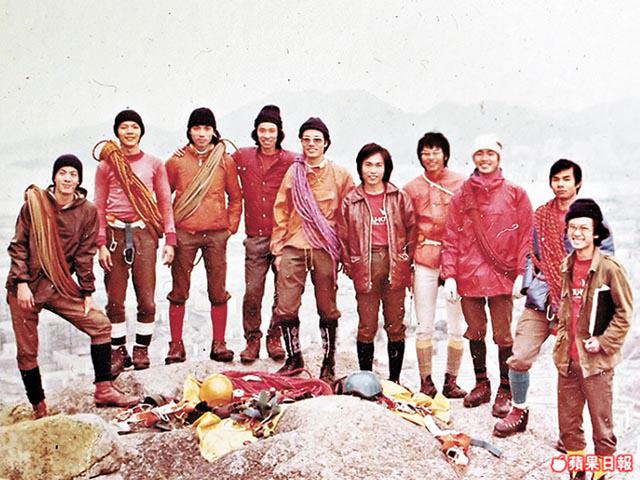

3.去歐洲前他已是爬山迷,參加嶠孓攀石會,這照片攝於東龍島。

4.鍾建民:「那時候在黑房學冲曬,這張雪山照也是自己冲曬的。」

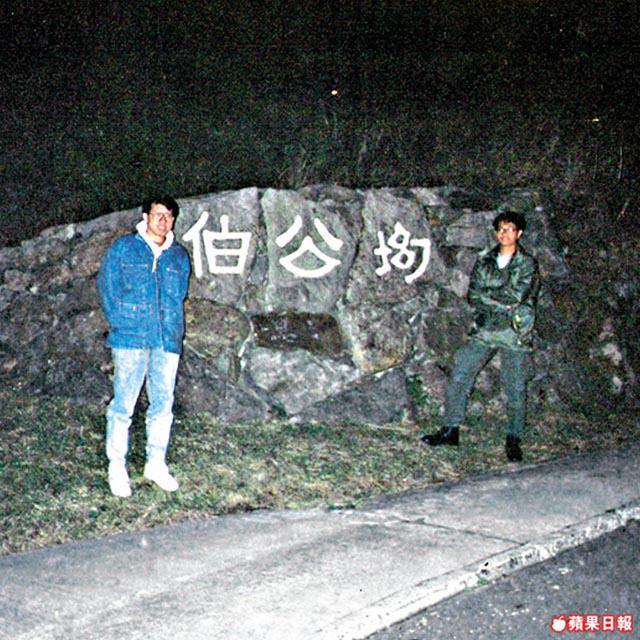

5.鍾Sir還只是鍾仔(右一)!當年攀山已用專業裝備,「當年一對爬山鞋賣$30,好貴!我一天才賺$6。」

葉榕:戰壕重見天日

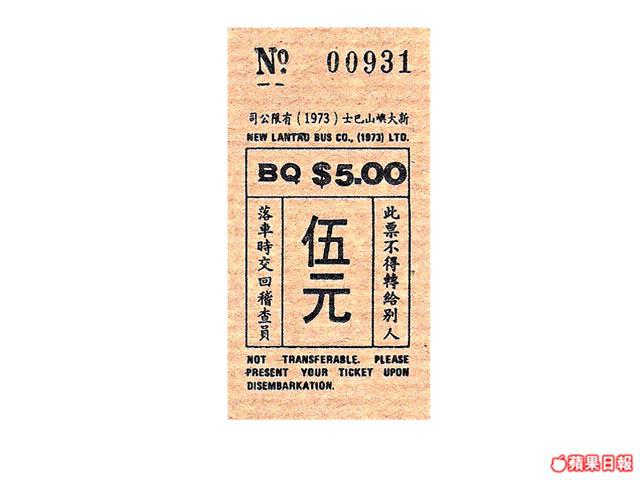

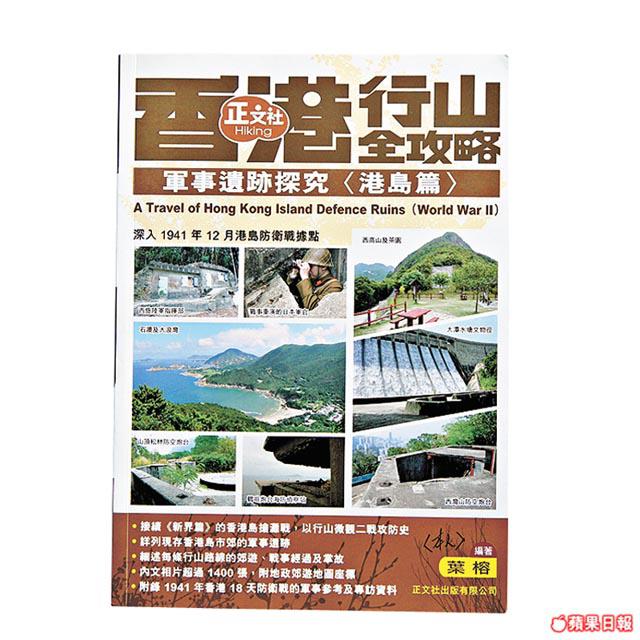

葉榕,從事醫護界,卻醉心行山,2007年出版新界篇《香港行山全攻略軍事遺跡探究》,今天再出版港島篇。問他香港地貌變化,他馬上說:「講變化大,當然是東涌。1990年我第一次上鳳凰山看日出,覺得好寧靜很遠離煩囂,在梅窩坐巴士還有車票賣。」他最初行新界中部,1993年出來工作後,知道大嶼山開始建新機場,勢將出現驚天動地的變化,於是把焦點轉到這邊。

與他並行鳳凰山,他逐個地點解說:「以前我們來看日出,晚上七時下班就到中環統一碼頭集合,坐一小時小輪到達大嶼山後,還得乘半小時巴士,然後在長沙海灘步行45分鐘上伯公坳。在冬天看日出比較好,但冬天西北風太冷,於是我們就在伯公拗坐到半夜三時才步行上山,步行路程約三小時。」耳聞都覺得辛苦,今天上鳳凰山輕易得多了,在東涌坐巴士可直達伯公坳,不過伯公坳也面目全非,「從前只有單程路,沒有巴士站可隨街截巴士,到半夜等日出,可以聚集多至二百多人,由於沒車經過,大家都睡在馬路上;現在的雙程路是新建的,登山徑也修過,多了求助電話、路標,但就是沒有日出時間表,為何沒有?我也不明白。」

葉榕滔滔不絕講解行山專業知識,例如地圖1:20000與1:25000之別、1989年的郊野地圖與之後「合併版」之別,事實上他酷愛有關軍事的行山旅程,「從前英殖時期,英國人愛戶外活動,因此很鼓勵市民參與,那時代的地圖是不同的,例如地圖上會以1:10000放大顯示大埔松仔園、城門水塘,因為當年的官員都喜歡行山。九十年代初香港流行參軍,我也考過皇家軍團義勇軍,當時只招募四百人,義勇軍是份兼職,工作時間每周六下午一時至周日下午五時。為何想加入義勇軍?因為當年多人玩WarGame,當義勇軍真的有支M-16給你燒!當年做民安隊每小時$20,當義勇軍$40。」義勇軍真的需要執行危險任務,「當年還在執行抵壘政策,要捉非法入境者,曾經有義勇軍被非法入境者打死過。」

看石頭辨方向

不說不知,原來從前英治下的地圖是軍人用標準地圖,例如標示步行距離為四小時,那是軍人步速,常人隨時要多花一半時間。看了十年地圖,行山經驗漸足,他構思出書,「我看過高添強的《野外戰地遺跡》,,圖片不多且出版已有一段日子,我就把資料整合成書,分成新界篇及港島篇出版。」他愛行軍事遺蹟,「二戰時期英軍留下的遺蹟數量龐大,最瘋狂一次,我發現有個戰壕被淤泥掩平了,我天天拿泥鏟去挖,有政府人員警告過我,但他們一走我又再挖,結果整個戰壕連廚房都重見天日。」裝備方面,九十年代初學行山,葉榕說穿對波鞋已不錯,之後香港開始出現登山戶外用品店,但爬山鞋價錢昂貴,「當年月賺三四千元,但一對鞋要$1,200!」

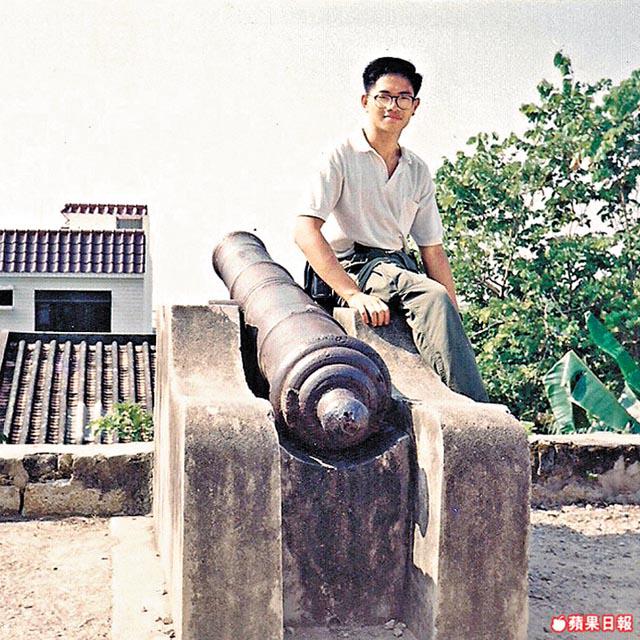

這天他帶我看東涌古炮台,「東涌共有兩個炮台,一個有二百多年歷史,一個百多年歷史,保留得十分完整。1945年,這裏曾經是警局,九十年代這裏還有所學校,當年在炮台往外望是一片田,田外是海。」現在學校荒廢,炮台外是公屋,把海遮住了。

葉榕最早的行山經驗是八仙嶺,「1988年,中五,老師帶行八仙嶺,裝備不足行到一半有點迷路。隊中只有我一人有地圖,行行重行行,經過山火燒過的黃嶺,越行天色越黑,又無水,有些同學已體力不支,我快步穿過山林,到達洞梓村打電話求救。救護車到了,消防救護還得花一段時間才找到同學們。不過老師只叫同學們坐低休息,喝口水,不用救護車。休息過後大家再走到碼頭,坐小輪回家了。」談新一代行山人,他說:「當年民間可以參軍,有軍事常識;現在的人很依賴電話,有事就叫直升機,但要知道,香港有很多地方連直升機也不能到達。」行山知識甚多,入夜迷路他懂看北斗星認方向,甚至看石頭:「石頭長青苔的一面多為南方,樹木長得較茂盛的一面也是。」