公元2000年,科網股爆破。有人悲有人喜,因為真正的科網潮,卻在另一頭興起。數碼相機如狂潮湧到,上網速度大增,論壇四起,造就了「生態導遊」這個新興行山活動。行山有人求高,誓要攀世界高峯;有人要快,例如毅行者100公里要20小時內完成;生態遊人卻愛慢,因為越慢看的東西越多!

記者:何兆彬

攝影:林栢鈞(訪問)、其他相片由被訪者提供

鳴謝:生態協會EcoInstitute(23696433)

千禧興起生態遊

SamsonSo(蘇毅雄),EcoInstitute(生態協會)負責人及導師,早年在港大讀環境科學,因而在漁護署、環保署及NGO工作,後來創立這工作室,從事生態教育工作。他的成長,見證了「生態導遊」的興起,「生態導遊這四個字已經好耐了,但商業上出現這一個行業,又被大眾所認識,則是近十年的事。這多少同數碼攝影有關,早年大眾出外看生態的活動,只有觀鳥,到了沙士以後,人人都往郊外跑,出外成了個潮流,這時期也正正是數碼攝影興起的年代,此其一。其二,是網上生態論壇也漸漸興起,大家不斷分享,上載圖片。三,是大眾對戶外活動的期盼,市民對此有了需求。」

一如其他同代健康的小朋友,Samson小時候一有時間就往山上跑,捉昆蟲入樽養,中學開始參加行山會,「從前也喜歡傳統的行山方式,大學時行山行得快會有滿足感,但漸漸覺得,點解唔睇多啲嘢,行得快很多事情都會看不到!」Annie是Samson學員之一,她說:「到了戶外,常有人見到我們圍在一起『打邊爐』,看一些十分平凡的品種,他們會大為不解:成日都有,有乜好睇吖?但我們就是平日沒有仔細觀察,很多事物都錯過了。」Samson:「例如A380試飛,很多人專誠去看去影相,你也許都會大惑不解:咪又係飛機?」

香港的山,香港的郊野生態,在世界上十分有名,每年都有外國人專程來行。問Samson箇中原因,他解答:「香港的山是國際級的,原因包括:一,香港的郊區與市區十分接近,即使你現時還在市區,20分鐘後就已經到達郊區,例如龍虎山,與市區黐得好近,這十分不容易;二,是安全程度好高,行山路線上有好明確的登山路徑,大家好容易能在山上活動,又不會有猛獸出現;三,是物種的比例高,如果同台灣比較,台灣面積大好多,但去郊區要開車。而香港就山多海岸多,要俾市民接觸好容易。」這麼說來,很多港人反而不識寶,不知寶在此山中。

是進步也是退步

問Samson帶團多年,學員心態上有甚麼變化?「最大變化,是例如看一隻白鷺,以前的人會問我:佢係乜來o架?食唔食得o架?現在則不會了,現在連小朋友見到小白鷺,都會問我:佢哋食乜嘢?而唔係我哋食唔食得佢。大眾的認識無疑是多咗。另一變化是從前來的人男性多女生極少,現在比例則變成男女1:1。」行山的設計,多年來也變得不一樣了,「以往大家帶cookset去到郊外,自己煮,煮完帶回家洗;現在人人帶食物來,食完垃圾就丟在當地。這個時代太方便了,雖然吃的量一樣,但碳足迹不一樣!最後雖然有人去清垃圾,但其實對社會來說,這是一種退步。」

對Samson來說,生物叫甚麼名字、吃甚麼,這些是教育,上山用完的物品要連垃圾都帶回家才丟,也是教育。更重要的,是教育人類在大自然中並非高人一等:「人原來不凌駕於其他動物,我會告訴小朋友,就算是被蛇咬,也不是一個恐懼的過程。有些小學三四年級學生,自小看昆蟲動物都是隔住本書或螢幕,根本不曾親自接觸,我就會用自己來示範,讓昆蟲在我手上爬給牠咬,讓他們慢慢看,並不是說牠咬人就是邪惡。一旦我教的這種觀念入了腦,就是一世的。」Samson續說,「15年前我到自然學校去,發現學生自小都玩昆蟲,見到蟬、蟻不會驚;但是到了國際學校,那些富裕學生到了郊外就會問點解無冷氣?點解路上不裝設一條冷氣走廊?到了今天環境教育進步了,學生是知道這些觀念的:上了山,就是會迷路,會曬太陽,會很熱!」他說,有些學生嬌生慣養,裝備都由傭人準備,例如罐頭,「但來了才發現自己沒有罐頭刀,我就算明明有也不會出聲,好讓他有個深刻教訓。我也試過帶大學生,一早講明行山,但來了她竟然穿高踭鞋、短褲,甚至有人出發前明顯宿醉未醒,那我會跟社監講不讓他出發。」

OL朝九晚六在行山

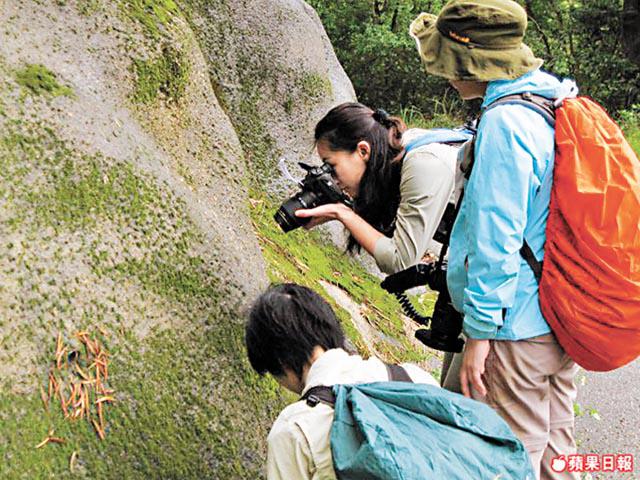

Annie是Samson的學生。相約Annie到咖啡店訪問,看見眼前這個白皙的年輕女士,記者估計不到她也是個戶外生態愛好者。平日的Annie是中環OL,但一到周六日就出去戶外,這兩三年就迷上了生態導遊。Samson的導遊課較專業,出戶外前先會安排大家到葵興上室內課,有時甚至要先上兩堂,才出一次戶外,但一個在中環返工的OL為何會迷上昆蟲和郊野呢?「我自小已喜歡這些『蛇蟲鼠蟻』,電視播生態節目我一定看。早幾年學潛水,這兩三年就參加生態旅遊,因為喜歡攝影,買了DSLR後就更加拍得多了,然後參加了Samson的課,覺得課程好Pro,好多嘢學。」她今年再參加Shell贊助的GreenPower,GreenPower是個關注香港蝴蝶的組織,他們要求普查員先上三堂課,然後考試,再出外做義工三個月,普查香港蝴蝶的生長情況,「香港的蝴蝶應該有250多種,以面積和比例計比大陸高好多。」Annie說自己每次都做足防曬才出門,因此沒曬黑。講到「落Field」,她可以一早由9am行到傍晚6pm,實非凉慣冷氣的香港女生可比。計一計,她放在生態上的時間可不少,不過Annie表明只為興趣,問她會不會做學習導遊,她笑答:「還是做學員舒服!」

經過「生態洗禮」,現在她在戶外看到有人搞破壞,也會站出來,「行山本來就唔應該拿任何東西回家。我有次見到有個母親與小朋友在撲蝶,我就跟她說這樣不好;見到有人採花我也會出聲。朋友都說:『你做乜咁大膽!因住人哋鬧你!』但我覺得這個要教育。」

改變小朋友之初體驗

Samson坦言,自己年少的時代,沒有玩具,昆蟲泥土就是小朋友的玩具!以上這些捉昆蟲、搞破壞的事情都做過,「開始時梗係有玩過小動物。但現在我見到有人這樣做,我會先了解他們的動機,如果他是捉來糟質當然不可接受,但如果係想睇清楚一些,那我會讓他去試去摸。」接觸得學生多,Samson很了解多年來,年輕人甚至小朋友的生態初體驗,「有些小朋友,自小的教育是『手唔應該掂到泥』,甚至有小朋友一見到蛇就想到『蛇有毒』。但接觸之下,現在有些小三小四的學生,見到蛇會好開心,唔單止對蛇改觀了,甚至理解到蛇有毒,是牠的一種防衞機制。」

問這一代接觸生態的年輕人如Annie,跟Samson那一代有何分別,她笑答:「現在幸福好多!當年好多物種連圖鑑都沒有,好多品種我們都不會認。我記得小時候我們用黃豆打氣槍,打完有雀鳥會來吃黃豆,我一直認得牠的模樣,但卻要20年後,我才知道牠叫『朱頸斑鳩』!不過這時代資訊太爆炸,人根本沒有時間對事物有深入認識。不過有起步點總算是好的,門檻低了,從前哪有互聯網咁多資料畀你睇!」