【專題報道】

現時全港信用卡賬戶近1,500萬個,平均每人擁有超過兩張信用卡,但隨着網上交易越來越普遍,信用卡被盜用風險亦越來越大。有建設銀行客戶投訴信用卡被盜用後,雖獲發新卡,但還未曾使用,旋即再被盜用,質疑銀行有沒有足夠能力保障客戶財產。

記者:林浚川

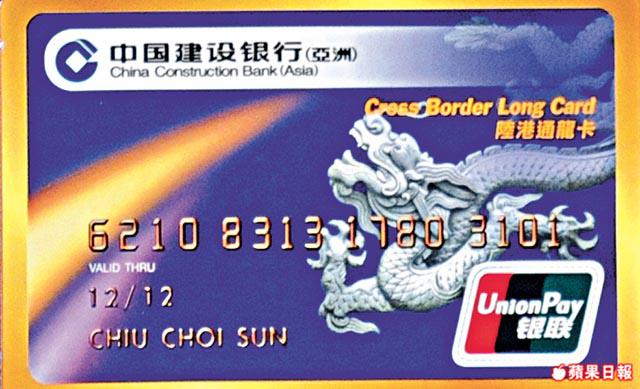

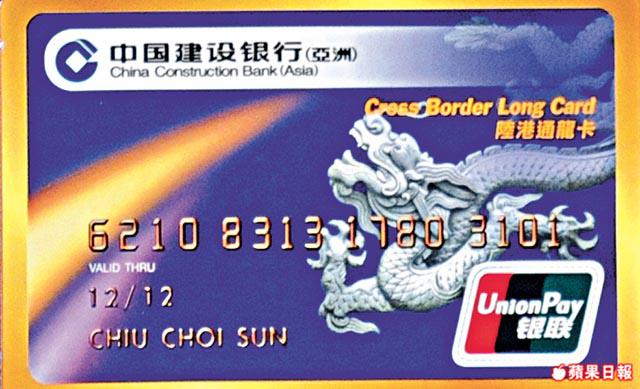

持有建設銀行信用卡金卡的吳小姐,經常上網購物,早前她收到7月份月結單,發現一項可疑網上交易,金額約2,500元,「我根本唔知乜事,即刻打畀信用卡中心,要求取消該筆賬項」。建設銀行調查數日後,同意取消該宗交易,吳小姐擔心資料會再被盜用,要求「cut卡」,銀行則建議發一張新卡取代舊卡。

至8月中吳小姐收到新信用卡,但還未試過簽賬,8月份月結單卻顯示一筆以美金為單位的海外交易,金額超過港幣11,000元,「張新卡我一次都冇用過,點解又會俾人碌咗」?吳小姐再次致電建行投訴,雖然又獲銀行取消該筆交易,但她質疑銀行有否決心和能力保障客戶財產。

建行回應指已完成調查吳小姐個案,並形容事件「圓滿解決」,又指該行的信用卡被盜用情況沒有明顯增加。至於為何吳小姐獲發新卡後馬上又被盜用,建行則沒有解釋。

吳小姐懷疑是網上購物時「中招」,她批評銀行接到投訴後沒有認真處理,「我啱啱投訴完,銀行都冇睇緊啲,如果我信佢以為轉張新卡冇事,冇對單咪白白畀咗錢,我對建行冇晒信心」。

勤力核對月結單減損失

香港專業教育學院電子及資訊工程系系主任趙炳權指出,一般銀行都有保安機制,遇有可疑簽賬會主動提醒客戶,「例如見到一啲海外簽賬,可能會打電話畀客戶詢問,確認一下」。他指騙徒無論於現實世界或虛擬世界,都可輕易獲取信用卡資料,「唔一定經互聯網,簡單到去食飯簽賬,俾人用讀卡器讀過張卡就有齊資料」。他建議消費者要勤力核對月結單,盡快舉報可疑簽賬,減少損失。

卡騙案舉報今年374宗

09年警方接獲的付款卡騙案(包括信用卡和提款卡)舉報有733宗,今年上半年則有374宗,但實際數字肯定遠不止此,因為大部份受害人只向銀行要求取消交易,沒有報警。針對信用卡盜用數字,記者問過多間銀行,全部以商業機密為由拒絕透露。

金融管理局初時指不可公開盜用信用卡數字,其後又指沒有相關數據。究竟本港每年發生多少宗信用卡盜用個案,情況是否日趨嚴重,恍如一個謎,立法會議員陳淑莊批評,金管局作為監管機構,有責任收集及統計有關數據,遇有不尋常情況才可迅速反應,保障市民利益。

提防網上洩漏信用卡資料

‧避免在網上光顧不知名公司

‧選用PAYPAL等付費系統

‧提防偽冒名店網站

‧提防電郵和手機短訊中超連結(hyperlink)

‧安裝防毒和防火牆等保安軟件

資料來源:綜合專家意見

吳雨霏試過硬啃萬元

被盜用信用卡後並非人人都能馬上發現,經常上網買衫的歌手Kary吳雨霏,就試過沒向銀行追討,「硬食」過萬元損失,形容相當肉痛。經一事長一智,Kary表示現在上網購物格外小心,而且每月必定落足眼力核對月結單,做個精明消費者。

「家小心上網買嘢」

Kary上月自爆曾被人盜用信用卡,多次在海外購買機票,本身是富家女的她不知道可以向銀行投訴和追討,結果白白替騙徒埋單,損失超過五位數。

Kary經常都會上網寫微博和玩facebook,而且有網上購物習慣,她估計是因此洩漏信用卡資料,「家上網會小心啲,唔會隨便用信用卡買嘢」。Kary表示現時網上購物時,會先了解網站背景,又將信用卡月結單和繳費交給家人處理,協助每月核對各項賬目,提防被人盜用。

立法會議員陳淑莊則較為「傳統」,極少在網上用信用卡消費,但曾懷疑被人盜用,「當時都打電話去銀行搞咗一輪,都幾麻煩,好彩最後都冇事」。

經常「碌卡」的陳淑莊表示,一直保持勤力對單習慣,才會及早發現可疑賬目,呼籲消費者不要偷懶。

智能手機成騙徒目標

蘋果iPhone和Google的Android智能手機大行其道,既可以上網和收發電子郵件,又可以讓用家自行安裝程式,功能之多猶如一部小型電腦,內裏滿載信用卡等個人資料。有保安專家形容,智能手機是騙徒搶攻的新戰場,但大部份用家防範意識極低,讓人有機可乘。

智能手機已經成為很多人生活必需品,除安裝遊戲打機外,也會安裝應用程式檢查電郵賬戶,甚至買賣股票和購物。

保安軟件仍未普及

香港電腦保安事故協調中心經理古煒德表示:「嗰啲程式背後有乜嘢功能我哋唔知,好多人只係信間公司就安裝,冇諗過有風險。」事實上,近期越來越多手機程式被指有保安漏洞,如美國花旗銀行(Citibank)的iPhoneApp,曾被指有機會外洩戶口密碼,渣打銀行提供的Android程式,則被指過份收集電話簿和電郵賬戶等客戶私隱。

一按連結可取資料

古煒德指現時智能手機保安軟件仍未普及,因此用家應培養謹慎使用習慣。他提醒用家安裝遊戲或應用程式時,應該挑選知名度較高的公司,減低被入侵風險,當收到一些附有網頁連結的短訊時,亦要份外小心,「呢啲網頁連結一按落去,就可能俾人盜取手機上面嘅資料」。