村上龍的小說也許給你比較沈重的感覺,可是你倒會被他的世界吸引。即使你要抗拒,它都會在你腦海裏滲透,抓住你的每一條神經,傳至全身的神經末梢。這就是村上龍的文字魔力。

撰文:佐保暢子

攝影:三原久明

佐保暢子,東京人,在傳媒界流浪了十多年的自由工作者。

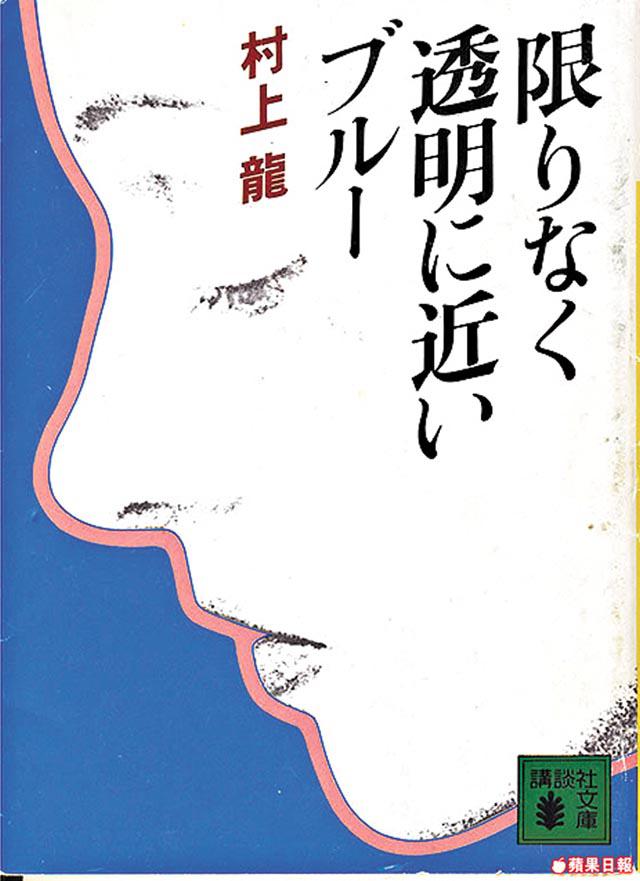

村上龍,活躍日本文壇三十多年的大作家。52年出生於長崎縣,高中畢業後到東京上了武藏野美術大學。76年,仍在學的他發表了第一部小說《接近無限透明的藍》(限りなく透明に近い囗ルー),以東京駐日美軍基地為舞台,描寫了沉溺毒品和群交的一幫年輕人,震撼日本,一舉拿下群像文學新人獎和芥川獎。他及時掌握時事脈搏,用銳利的目光揭示了日本社會的陰暗面。不少作品有描寫暴力和死亡的情節,性描寫亦毫無禁忌。其獨特的風格讓不少評論者讚揚,同時也引起了異論。

在這殘暑未盡的下午,我到了東京的一家酒店,赴一個「驚喜之約」!幾天前,我突然接到村上龍終能抽空接受我採訪的消息。採訪地點,酒店的房間,村上龍經常把酒店房間當作工作室。我第一次聯繫村上,已經是個多月前的事了,正當我快要打消催他回覆的念頭時,他竟能在百忙中抽出了時間,怎不驚喜?不過,同時,我倒有點緊張起來。以前在他的隨筆裏,曾看過他多次批評傳媒,也許他是位難以應付的採訪對象……

我最想探究村上小說中魔力的源頭,採訪時間就只有一個小時,擔心……我能問到多少呢?想着,房門打開,眼前是微笑着的村上龍。心想:抓緊時間!做了簡單的自我介紹,立即入正題!

「我不屬於多數派」

村上龍作品的精采處,少不了,人物。他在《寄物櫃裡的嬰孩》裏,把兩個被遺棄在寄物櫃裏的孤兒選為主人翁,《共生蟲》的,是個隱蔽青年,還有《來自半島》中跟北韓軍隊抗戰的三無青年。他筆下的人物都可以說是脫離社會主流的「流氓」。村上龍為何一直「鍾情」他們?

「對我來說,寫Majority(多數派)是沒有用的。我要寫的是在不公平的社會裏被迫害的Minority(少數派),他們總是沉默。我認為,寫小說等於繙譯他們的心聲。多數派是順應着令國家滿意的主流想法的人。他們沒有批判精神,亦不會自己思考希望。不關貴賤,這樣的人何時何地都存在着,在歷史上也多得很。

「換個視點,從更大的角度去看吧。恐龍時代,我們的祖先哺乳類是少數派。我想,面對巨大變化時,能夠應付變化的不是多數派,而是少數派。我所關心的是少數派的感受,他們通常在社會上、政治上被忽視,可是,社會應該擁有多樣性。我一直對少數派感興趣。其實,我從小就覺得自己都不屬於多數派。」

「只能有如此結局」

90年代開始被關注的隱蔽青年是在現代日本社會所產生的少數群組。綴學後躲藏在屋裏,自願切斷一切社會關係。而村上龍就在《共生蟲》中,讓一個隱蔽青年通過網路認識了外界,最後讓他走出來。但是,他出來的目的是為了遂行他的「任務」──呼應他體內的共生蟲要毀滅一切,就像恐龍的絕滅給了次世代的生物共生的空間。村上龍給我們看的究竟是絕望還是希望?

「我還記得寫《共生蟲》的結局時,自己都反思為何他(主人翁)那麼陰沈。為何大家救不得他。《共生蟲》中的隱蔽青年做了反社會行為,可是,無論如何,他從把自己收藏了多年的房屋走出來了。這就是最重要的部份。雖然他是我創造出來的,可是我不斷自問他為甚麼沒有希望。那是第一次我作為一個作家思考了希望是甚麼。不過,如果我在作品中讓他在新宿的街上遇上可愛少女而愛上她,那就要講大話了。所以那篇作品只能有如此結局。」

他在寫小說前,會先進行大量資料搜集,採訪很多人,以堅固小說的舞台。村上龍了解了隱蔽青年的現狀,就確信了日本社會不可能容納他,他也不敢融入社會。讓隱蔽青年出來,適應社會生活、談戀愛,只有娛樂小說才做得到。村上龍拒絕了這些情節,還是選擇了讓我們去直視殘酷的現實。

「對社會做不了甚麼」

村上龍的作品,充滿着對國家和社會的批評。戰後的半個世紀,日本經過高度經濟成長而成為經濟大國,可是泡沫經濟崩潰後,陷入了長期經濟低迷,導致了政治混亂、財經危機、少子高齡化等各種問題堆積如山。對於這種種,村上龍一貫的,悲觀。「我想日本會慢慢衰退下去。最大的問題是大家不敢正視這個現實。政界和傳媒都一直跟隨戰後復興期的Paradigm,已經趕不上世界趨勢了。從這一點來看,我認為,小說可以補足政治和傳媒做不到的角色。」

他曾拍過電影,現在主持電視節目(他說電視台要他做的),也在日本搞古巴音樂表演會。除了小說,也發表很多隨筆作品,暢談美食、電影、體育以及政治財經,可說是多才多藝的人。不過,他堅持:「我工作的中心還是寫小說。」這一句,好叫一眾村上龍小說迷放心。「寫小說是很特別的。針對個人時,小說要體現人的精神自由;針對社會時,要追求Fairness。即使我寫出來的內容有反社會的,但是一定要保證或者鼓舞人的精神自由,而且要抨擊社會存在的不公。我開始寫小說的時候,沒有這麼明確的想出這些詞來,可是,我自己一直這樣想。」矛盾地,村上龍卻同時認為:「實際上,小說對社會做不了甚麼。它是很難向社會提示問題的。」只是,「也許可以為個人做點事。例如,有可能讓想自殺的人打消念頭。我想可通過小說告訴大家,令苦惱也在人生中有意義,不如再多活一點。」

村上龍的最新作《歌うクジラ》寫了一百年以後的日本──社會階層明顯分化的日本。問他接着打算寫甚麼?村上說:「我打算寫老人,被社會欺負的老人」。此刻,有種感覺,我一時不知怎去形容,是想像到村上龍的鋒銳眼光會又射中了甚麼,心裏撲騰一跳。

印象最深刻作品

《來自半島》

以「被北韓軍事占領的福岡」為舞台,描寫了只能旁觀的日本政府,讓被社會忽視的三無青年抗戰。這個故事太荒誕?不,他所描寫的每一個情節太逼真,就令享受和平到發麻的日本人赫然一驚。「為了完成這部小說,我花了不少力。我覺得自己不能寫,要邊鼓勵自己一定要寫完。多半日本人認為北韓是個古怪的國家,從日本人的立場寫他們,很容易。可是這樣做,他們就只是闖進日本的異物。只有從北韓人的眼光看日本,才看得出日本多麼脆弱。」

最新電子小說《歌うクジラ》

今夏在iPad上所發行的最新小說。日本的作家一般通過大出版社發表作品。村上龍首先出版了電子書籍,就在日本成為了第一個不通過出版社而出書的作家。作品由村上龍的好朋友坂本龍配樂、篠原潤插畫。

http://www.ryumurakami.com/utaukujira/pc.html

另類新作《新13歲のハローワーク》

是03年發行量超過127万冊的《13歲のハローワーク》的改訂版。藉介紹各種工作,給青少年提供選擇前途的參考。他在「作家」的項目上寫:「是最後選擇的工作」,因為任何人都有資格能當作家。《13歲の進路》則是為13歲的青少年選擇升學方針而寫的指南書。充份體現了村上龍作品的社會性及多樣性。

後記 愛上打乒乓

深沉的作品,嚴肅的容姿,確令人感覺不易親近,也許,你也想了解一下作品以外的村上龍?就在近一小時嚴肅的探討臨近尾聲,我把話題一轉,觸及到他的日常生活。他即時語調輕鬆,告訴我他這方面可是「多數派」,平日跟大家一樣,有空就跟愛犬Shepherd散散步。最近,他就愛上打乒乓球,還在家裏擺放了球桌鍛煉,他笑着說:「我打得還不錯啊!」

窒息的歡愉

除了推理小說、恐怖小說、怪物小說,從日文繙譯成中文的「文學作品」,村上龍的作品數量絕對比得上大熱門的村上春樹,和諾貝爾文學獎得主大江健三郎。《寄物櫃裡的嬰孩》、《接近無限透明的藍》、《共生蟲》等小說透着現實世界被撕毀後露出慘白的死亡之光,絕望的黑暗令讀者周遭的空氣凝固,無法呼吸的窒息感折磨着看書者的心靈和肉體,而這份無法呼吸,無法呼救的感覺又隱然散發扭曲的快感。村上龍的散文遠比小說多變明快,因而對我缺少了某種內在張力;他親自執導的電影更是沉悶無比。他的小說,卻是日本經濟蕭條後,社會各種變形和人性破敗的夢魘反照,如鬼火在黑暗中飄動,既頑固,又頑強。

仰止