爛片升呢,化名為Cult片,人人爭住睇。今時今日電影市道低迷,大家反而仆到去拍當年爛片,掛上Cult片之名博你歡心。事實上,80後電影圈有高欣賞指數的Cult片寥寥可數,只因片商為進軍祖國狂賺人仔,間接滅絕了Cult片的產生。

記者:葉雪芯

攝影:周旭文

Cult片大導

Cult片就是顛覆

辛比,Cult迷Cult癡,儲有大量Cult片,甚至走去開拍Cult戲《愚公爬山》,一嘗Cult導滋味。他覺得這一代的觀眾都開始對Cult字濫用了,「Cult片的模式通常係透過一些充滿人性缺點的角色(反英雄角色),去經歷一些奇怪荒誕的處境,情節往往不按邏輯情理出牌,亦不會背負任何道德包袱,與一般商業大片的公式劇本格外不同,把類型片顛覆過來,令觀眾估佢唔到。至於有些Cult片放任血腥暴力和色情,往往係曲線地諷刺或反映社會上種種的荒謬。在一片主流商業大片之下,有一撮受眾特別對這類電影作朝拜,就形成了Cult。可是現在的90後觀眾,爛片就當是Cult片,笑片又當是Cult片,太濫了。」

八十年代式微

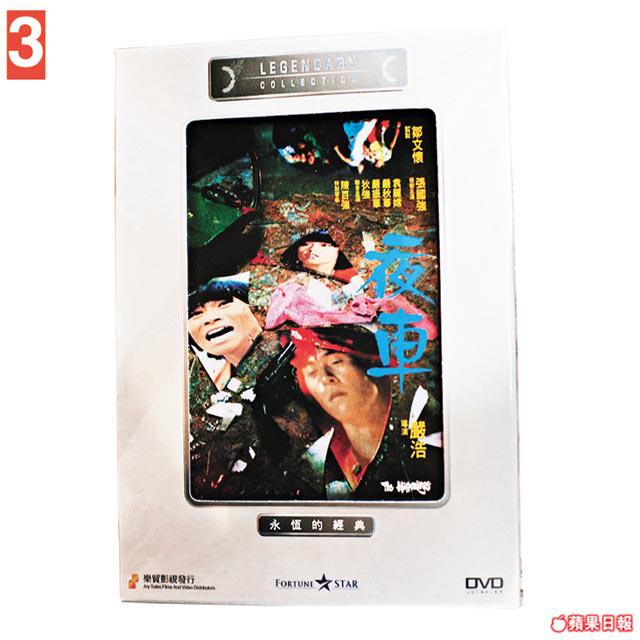

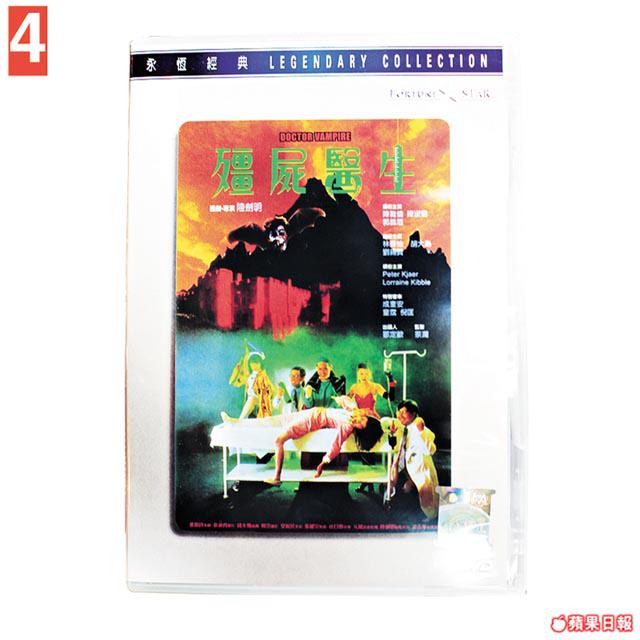

七十年代、八十年代初,邵氏是Cult片的王朝,十分興旺,可惜到了八十年代尾至今,辛比說Cult片蹤影寥寥可數,「Cult片其實在當年是有一定的社會地位和角色,是為了滿足觀眾的獵奇心態、賣弄古靈精怪官能刺激為主。不過八十年代開始,新藝城電影公司的出現,大走合家歡市場,《最佳拍檔》加上對手嘉禾電影公司《五福星》於票房上空前成功,徹底改變香港電影的發展;家庭或動作喜劇抬頭,其後德寶影業則走中產路線,市面一片歌舞昇平,販賣獸性暴力的電影完全沒有市場。雖然電影三級制開始後,出過《黑太陽731》、《血裸祭》,但迴響不算太大。於64後97前,有部份主流港產片如《喋血街頭》、《辣手神探》、《城市特警》等都出現好多如七十年代Cult片般歇斯底里式殘暴殺人場面,當中的情節其實是反映當時港人對茫茫前途的焦慮和不安,但進入八十年代港產Cult片正正開始式微了。」

是Cult非Cult觀眾話事

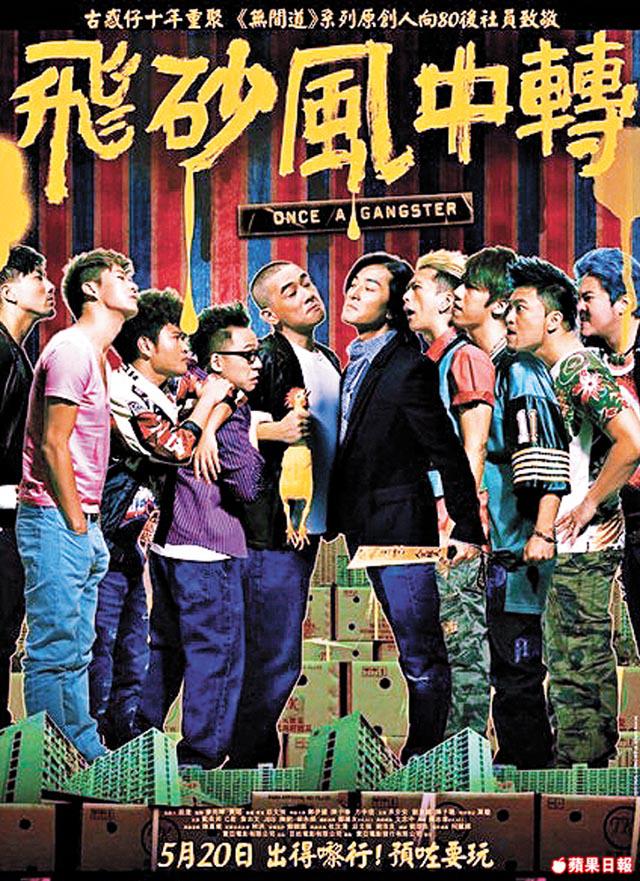

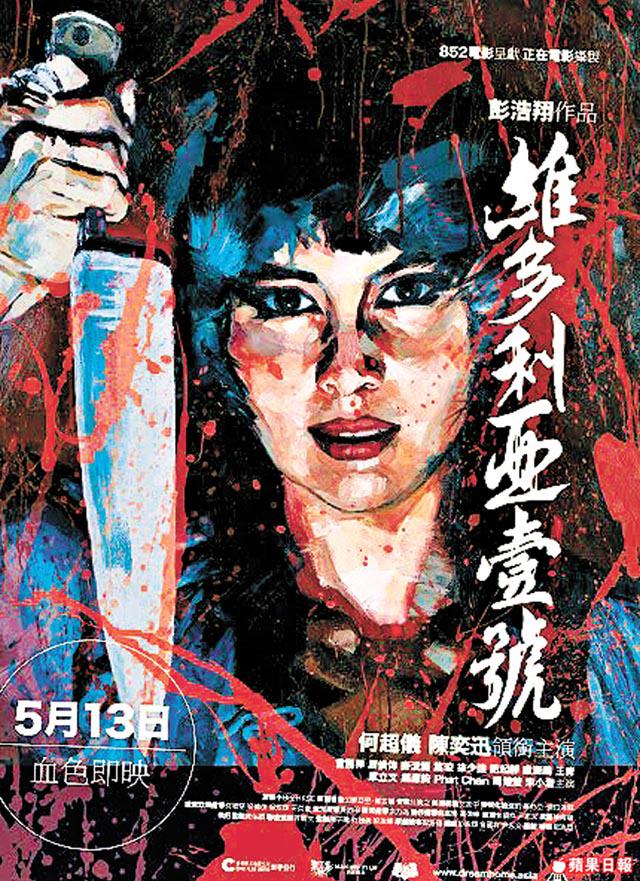

識睇Cult片,彷彿是很有型的象徵,又大有市場。所以現在有不少電影,甫上映即以Cult片之名掛帥,導演爭住認自己拍的是Cult片,加點懷舊,加點邵氏明星,再加點爛Gag,便自稱是Cult了。辛比有這個看法,「近年Cult片再度興起,的確是多了觀眾很期待去看Cult片。有些電影人揚言要拍部Cult片,但一部電影Cult與否,是由觀眾定奪而非由製作人自稱,近年港產市場上出現的所謂Cult片,都係製作人混合典型Cult片情節而成的商業計算電影,當中涉及太多計算。Cult片的元素正正就是血腥裸露惡心恐怖,要這樣才夠顛覆,可是近年電檢處尺度明顯收窄,電影題材都很乾淨,主流媒體亦偏向道德潔淨,市場要出現真正Cult片,其實很難。」

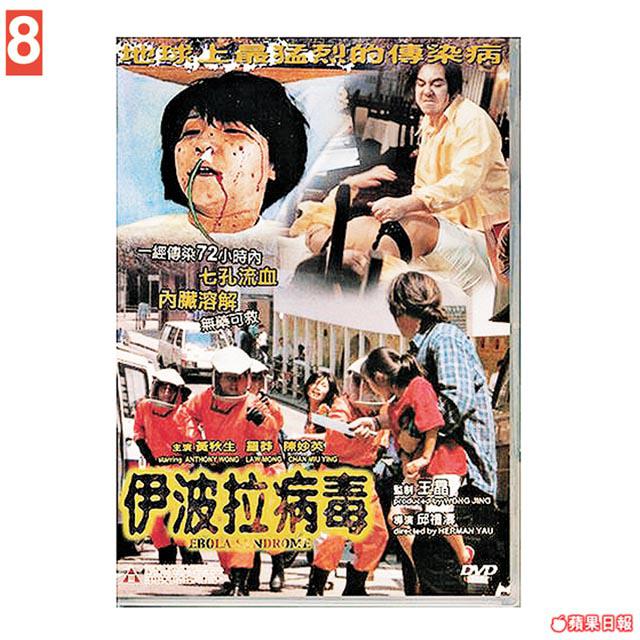

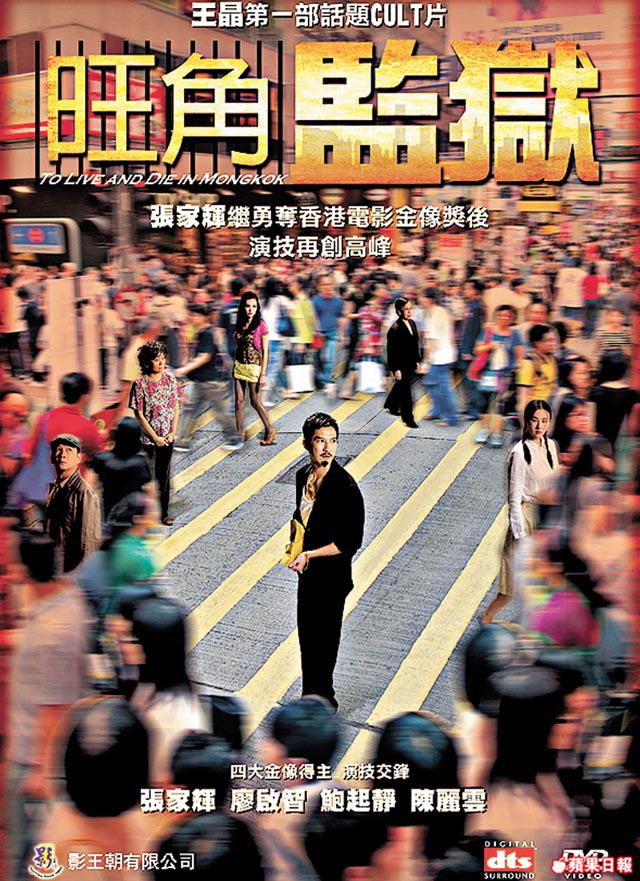

除了電檢,辛比說還因為錢作怪,「現在片商都爭住要進入大陸市場搵大錢,要進大陸,那些反社會、離經叛道的東西通通都不能出現,就連最天馬行空的迷信題材都不能有,結果限制多多。Cult片在香港的發展,實在不樂觀。」難道邵氏後就再沒有Cult片嗎?「那又不是,其實當中有一些導演還是有心的,好像邱禮濤,他是最不受限的了,甚麼戲都拍,當年拍《伊波拉病毒》,他和黃秋生就是刻意要拍出Cult味,要把它拍得要多爛就有多爛。結果出來是好看的,國際公認是很好的Cult片,很多外國人看了都喜歡。黃精甫都是很有才華潛質,但是《阿嫂》、《江湖》是由大老闆出錢投資,不可以玩得太過份,最後又變了正正經經大路劇種。」