家有一老如有一寶,香港這個家卻貪新厭舊,老建築物拆之後快,古老行業快將絕種。五十年代盛極的造鞋業萎縮,退下來的造鞋匠大多淪為街頭補鞋匠,他們大把故事威過一時,有人甚至連港督隻腳都摸過。

記者:黃潔蓮

攝影:楊錦文、梁細權

湯鴻貴:葛量洪都讚我!

話說有日我出外採訪,左腳鬆糕鞋突然甩底,拖着爛鞋捱到去中環港鐵站內的補鞋店,店員見到只餘下前鞋掌黏着鞋底說:「爛到如此你別穿出街嘛,這情況,要放低隻鞋替你修補。」我非常趕時間呀,「等膠水乾都要半小時,最多黏完膠水替你補幾口釘啦。」補鞋後不到三小時,釘不知為何浮出來,太刺腳,我把靠近腳弓位的幾口釘拔出來才沒事。左腳出事後,又到右鞋甩底,這雙鞋買時相當貴,跟了我差不多十年,以價值來說已回本,但要找回一雙穿得舒適的鬆糕鞋卻非易事,幸好我遇上湯鴻貴,這雙鞋有救了。

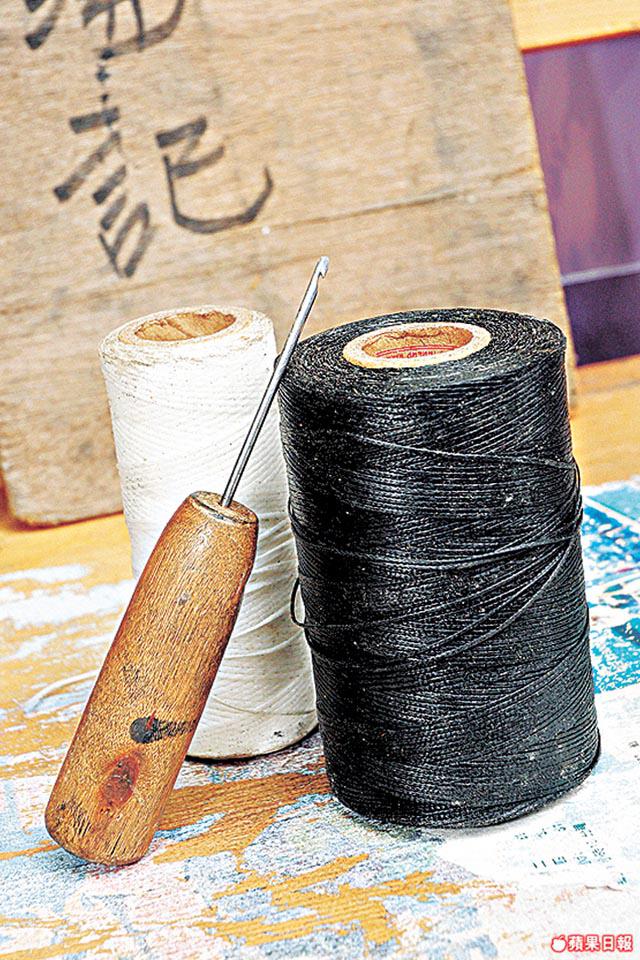

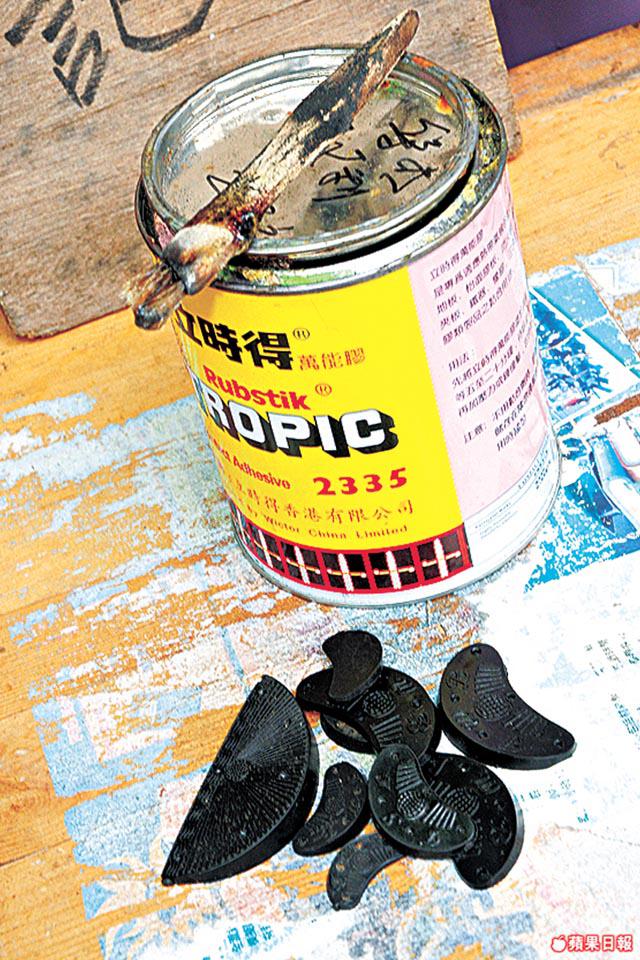

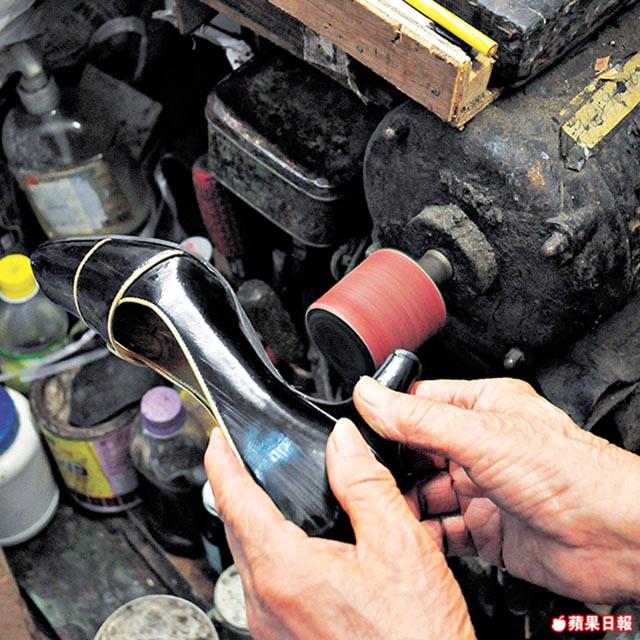

只見湯伯拿着一個有鈎的尖錐,由鞋墊位直插至鞋底,另一手拿着帶蠟的粗線,勾在尖錐的鈎上,像縫補衣服般替爛鞋縫合起來,不消十分鐘就補好了,我把已修補過的左鞋遞給他看,他說:「摩登補鞋只貼膠水不穩陣,他們用機器,哪懂人手補鞋?」然後二話不說幫我拔釘縫補,修好後說:「至少可穿多十年呀。」

沈殿霞都幫襯

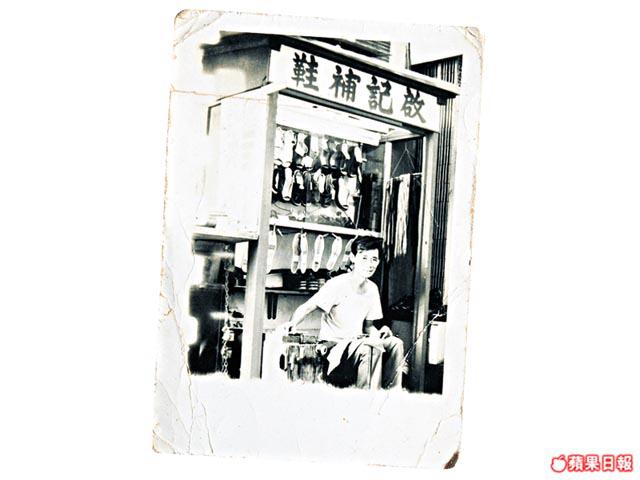

82歲的湯鴻貴,16歲時在上海學了幾年造鞋技術,戰亂來港投靠舅父,後遇上同是上海人的「高和皮鞋公司」老闆黃福祥,開展其造鞋生涯。公司走高檔路線,幫襯的都是官紳名流,連港督葛量洪也是顧客:「佢最鍾意着牛仔靴,而我就最擅長做牛仔靴,佢透過繙譯話:『中國手藝真了得。』」五六十年代一雙鞋要七八十元,是當年一般打工仔半個月薪金,他每做一雙鞋賺$6.5,一天可做三雙鞋,在那年頭搵千多元一個月,好過做醫生律師。公司還替美軍做軍靴,每星期交貨七百雙,後來越戰結束,美軍不再訂鞋,加上在大量生產的廉價鞋衝擊下,生意也難做,1982年公司正式結業。

結束造鞋生涯後,輾轉間他跟舊同事到九龍城一起做補鞋匠,舊同事移民,他一人獨挑大樑開「湯記專業補鞋」,一星期七天,朝九晚五在九龍城南角道二號的橫巷擺檔。坐在街頭,夏天日曬雨淋冬天寒風刺骨,何不早點退休享清福?「不工作反而會病,我在這裏補補鞋、跟街坊閒聊,日子很快過。」他說最好生意是星期天,客人駕着名車,就泊在對開馬路來找他補鞋,幾千元的貴價鞋他補過不少,「以前的鞋真皮鞋底,現在變為膠鞋底,那又怎會耐穿?」有些客人甚至住在元朗錦綉花園,也特地駕車來找他補鞋。名人客仔更是一籮籮,如曾江、沈殿霞、全國政協委員譚惠珠及幫他爭取小販牌照的工聯會王國興。「我在南角道另一端擺檔二十多年,一直相安無事,南角道那邊某店舖的太子爺接手後,嫌我阻街通報食環署,他們收到投訴也不能不辦事。」被檢控無牌經營,每次被罰幾百元,湯伯用「想死唔得,想生又唔得」來形容。街坊幫口求情,幾經斡旋終於取了牌照,牌費卻要每年四千多元,對於收入極度不穩,好景時可以日入過千,淡起來可整日不發市的湯伯有極大影響。「我補一雙鞋只收$20,要付幾千元牌費實在吃力,不過有些客人好慷慨,會付雙倍價錢,他們說:『手工費都不止啦!』」

湯記專業補鞋90787775

麥啟:不收徒弟免害人!

啟伯的補鞋店「啟記皮鞋」極其神秘,名片上寫着「牛頭角道158號橫門尾段」,位置卻在報紙檔後巷,如非看到報紙檔外的小小招牌,實在難尋。檔口舖面雖小,但有風扇、冷氣機和電視機,可算豪華街邊檔,四十年前他開店,就是貪這條巷人流夠旺,是通往牛頭角工業區的必經之路,當年生意好,同時兼賣鞋賺錢,後來工廠北移,人流銳減,當年客似雲來的巷仔現在變得冷冷清清。

他19歲入行,學師三年就在山寨廠工作,專門製作皮鞋輸出國外,那時在中華百貨公司賣一雙鞋要五六十元,那年代當鞋匠很吃香,好過做三行,「當時做一雙鞋賺$5,三行工人一天只得$5,我每天做兩雙鞋,已經賺多他們一倍了!」當年造鞋業工會有六千多會員,足證當年造鞋人才多的是,後來大陸開放,工場遷到國內,他回國內打工,仍是賺$5一雙鞋,不過以國內生活水平,每天做一雙鞋已夠他和太太行街看戲。正式令造鞋業式微的,是國內廉價鞋的打擊,「人手造鞋的話,人工都幾百,造鞋楦又幾百,根本很難為皮。」

轉行當補鞋匠,又遇上另一衝擊,三十年地鐵站的摩登補鞋店對他生意也有一定影響,不過真金不怕洪爐火,以手工見稱的人手補鞋還沒完全落得被淘汰的命運:「他們舖租貴、人工貴,補一雙鞋收費是我兩三倍,客人都嫌貴啦,所以很多客人幫襯過他們後,最終還是找我補鞋,因為他們補的鞋很快又爛嘛!」他的小小檔口,每年牌費要$7,000另加電費,經營補鞋絕不能賺大錢,只夠他交牌費和過日辰。「買一雙鞋幾十元也有交易,但補一雙鞋也要二三十元,人們寧願買過另一對算了,夏天生意特別淡靜,你叫我收徒弟,當然不會,免得害人。」

啟記皮鞋94465229

福嬸:補鞋始終污糟邋遢!

傍晚六時,裕民坊上行人如鯽,擠在巴士站、小巴站等車趕回家吃晚飯,只有一名中年婦人坐在街頭,吸着汽車廢氣。這晚天氣特別翳熱,她額頭汗珠如豆大,邊拭汗邊埋頭工作,半小時內把一雙甩踭水松底的高踭鞋縫好,又替一雙橡筋鬆掉的鞋換上新橡筋,還要騰出一隻手去接電話,是客人查詢鞋子是否已補好。

她是福嬸,56歲,當補鞋匠已經三十年,每天中午開檔,「因為早上這位置很曬。」每晚十時收工,「晚上八時後人客較少,我才有時間做客人留下的鞋。」訪問期間,一個阿嬸查問三日前放下的鞋子,福嬸未補好,阿嬸不停罵,最後忍着高溫坐在一旁等,「幾日都未做好?我住秀茂坪,要乘車落來找你呀!」我問阿嬸為何甘心等,她細聲說:「因為她手工好。」福嬸的補鞋技術來自她丈夫,二人本是夫妻檔,後來丈夫患病要留在家中休養,只剩下她看檔。

街頭擺檔,好天曬下雨淋早預了,慘在她的檔口真的很簡陋,工具箱是月餅盒、麻雀箱,工具散落在地上。客人來,坐在圓凳上,脫鞋遞給福嬸,福嬸不忘遞給客人一塊紙皮來晾腳。燈光靠背後的花旗銀行,工具也是全人手操作的,沒電源,想用電器也不可能,甚至在夏天也不能添一把風扇,只靠手上一把紙扇消暑。她說夏天生意特別淡靜,「夏天多數穿拖鞋凉鞋,價錢便宜,爛了就掉了它,哪會花幾十元來補;冬天的人多數穿長靴,價錢較貴嘛,要花錢補幾十元都不過份。」福嬸一再強調:「不要拍我照。」怕被人認得,怕食環署拉人嗎?「親戚朋友不知我做補鞋,始終是污糟邋遢的工作嘛!」抵得冷捱得熱吃得苦,還有精湛手藝,又不是偷呃騙,福嬸你又何須覺得難堪?