風吹草動,人皆見之,惟解說風為何怎麼吹、雨這樣灑,對人民是好是壞,卻是評論人職責。從前市面上以評論為主打的雜誌報章可多了,及至九十年代,電台節目曾經出現「兩支咪」的盛況,甚麼都敢說。今天《頭條新聞》盛傳要換主持,文筆辛辣的陳雲被停掉報章裏的每周政論。香港人,你還需不需要評論?

記者:何兆彬

攝影:梁細權

寧罵美國莫得罪地產商

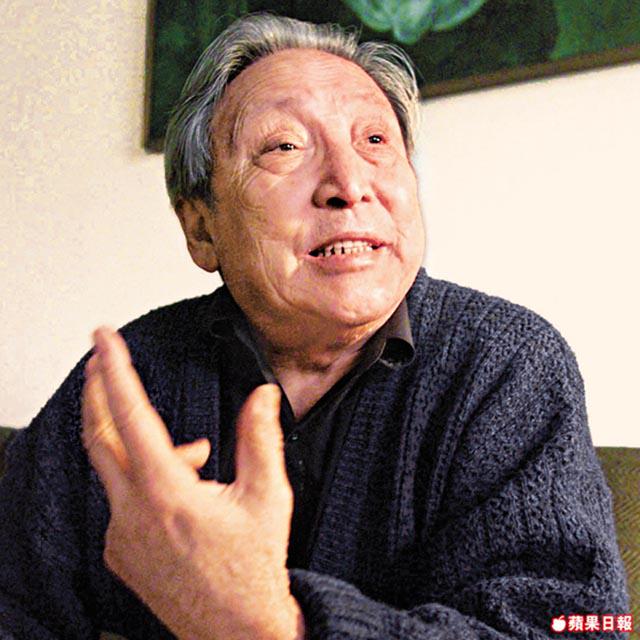

陳雲,嶺南大學中文系助理教授,寫作數十年,近年以「文化評論員」身份撰寫政論文章,風格以狠辣見稱,「其實『文化評論員』這稱號是報紙給我的,起初我在《信報》寫了多年懷舊雜文,後來他們找我寫政論。」讀者都知,他不以評論人自居,因他修佛道兩家,會在文中自稱「貧道」。對於雜文與評論的分別,陳雲說寫雜文多一些個人性情,政論則少一點個人語調。

今年年初,陳雲推出政論文集《走出政府總部》,當時剛經歷反高鐵一役,結果大賣,出版一周已翻印。其實陳雲寫政論已有多年,從前的評論卻不敢結集出書,「因為怕沒有銷路,事件過了,就沒有人要讀了。」這書大賣,他說感到意外,卻沒有高興,「可能是多了人把這書當通識來讀吧,社會氣氛壞,這些書才會大賣的。」他說從不愛寫政論,寫只是出於社會責任,「近期我一直在測試報社及商界的底線,結果今次試出來了。」測試結果,是被報館通知「改版」不用再寫,連撰寫了11年的副刊專欄《我私故我在》一同停掉。

「政治沒底線,但商界是有底線的。你批評共產黨、美國不緊要,但你把地產商批評得厲害,就有後果了。」他說:「其實因為我已不想再寫政評,所以連續四篇大罵地產商,第一篇寫《香港地產行政區》,第二篇《兩種租值,分隔香港兩個世界》,講為何要有公屋商場,這兩篇都被人罵得好厲害!第三篇講物業空置稅,這在全中國只有我跟張五常敢提,這政策是為了不讓富人囤積居奇,逼富人把物業租出,因為香港有五分一物業是空置的;最後一篇是《港財閥請「地獄式捐獻」》,哈哈,那些地產佬捐了這麼多錢,竟然被我這個修佛的說會下地獄,這篇踩到上面,他們果然忍不了!」他突然正色的補上一句:「我講得出這句說話,其實是有法力的!」說時眼神帶一點狡黠,我忍不住笑,他也大笑。

政論削弱社會鬥爭

問陳雲怎為之好的評論文章?他說:「能帶到一些新見解,另外要有社會公義,啟發民智。」今年年初,他就社運人士被告襲警寫出的《如何毀滅一隊警隊》堪稱經典,他寫到:「毀滅一隊警察,不須人民起義,不須槍炮刀劍,只須政府以不義之名,唆使警察陷害忠良,警察就濫權營私,不成為警察,而成為家僕與鬼卒了。」文章被瘋狂轉載,有前警員馬上撰文回應,黃毓民更拿此文章,在立法會質問李少光,「但李少光也不敢說我錯,他只是說文章偏激,哈哈。這文章其實幫了政府,我想警方不會再用嚴厲法例控告社運人士了,他們不敢了。」

但另一方面,他又擔心市民因為讀評論出了氣,疏導了民怨:「評論文章幫助政府恢復理性,但壓抑了社會鬥爭活動。因此我不想再寫政論,政論其實會削弱社會鬥爭,有時這是反進步的,因為評論理性,會令大家都沉溺在分析中,但真正的鬥爭動力只源於人們的非理性、衝動,評論就阻止這衝動了。」

你寧願社會谷到爆?「對,所有文明都是源於此的。」但有人谷到爆就會去幼椎園殺小朋友,「他們殺完小朋友就會殺警察了,嘿嘿。」我不服,評論不是有教化作用嗎?「本來是可以的,如果社會裏有反對黨、商界聽了會改,這是有作用的。有時,評論也能取代社會運動。」陳雲決絕的說,今後他也不寫政論了,「因為我知道沒有用,我情願看它谷爆。」

問陳雲年少時愛讀誰的政評,他笑着搖搖頭。李敖呢?「讀很多,但不喜歡他,他私德一直不好。」對於李敖年輕時批評每個極權國家,但晚年向中共示好,陳雲說:「晚節不保。」

香港自由,理應出到好的評論人,陳雲:「本來是,但到了九十年代停頓了,大傳媒用資本把聲音壟斷了,現在越來越少人寫評論。本來這個城市七百萬人很多人識字,人口又密集,很適合發展小報,但在香港小報沒法生存。」他不只寫政論有一手,中文造詣亦高,曾著《中文解毒》,奪香港電台舉辦的「2008年度香港書獎」。

香港評論市場患癌

吳志森,1982年大學畢業,先當文字記者,四年後加入TVB做《新聞透視》記者。1995年離開,回歸前進入商台做兼職時評節目主持,大班被斬期間由他頂上,與林旭華拍檔做《風波裡的茶杯》。近幾年除了《自由風自由Phone》,更與曾志豪做全港最出位的時事節目《頭條新聞》。

「港台是公共廣播服務機構,應當以社會利益為依歸,不應受地產商、政府壓力。」吳志森:「以上是理論,但實際當然沒有這麼順利,若我們講豪宅跳層事件,《頭條新聞》也真的講過,我們應該甚麼也可以說,但實際上漸漸有一個無形及有形的審查存在。」就算是港台,自我審查都比從前多,「當你做了一件事,董建華卻說:『你低趣味!』之後你會不會怯一怯?這是人之常情,我常說,自我審查是無色無味無臭的,做了也不會大鑼大鼓,只有你私下知道。因此有權力的人,請你不要公開指指點點,如果我們說錯了,你指出錯誤就好。只要你說這種方式不對,就已經有壓力了。」至於無形壓力,他說就是員工會揣上意。

「做這一行,土壤相當重要。我記得當毓民、大班還好厲害時,講激進講罵人當然是他們最厲害!感覺就像他們把樹幹撐得闊大了,我們在下面行走,有很大空間!現在他們不在,空間窄了,竟然有人跟我說:『喂,你是最敢言的!』嘩,不是嘛?我這麼溫和也算最敢言,證明空間好細。」他說從前百花齊放,中左右都有,很正常,如今批評者會招來「後果」,「我覺得評論市場生了癌,我是悲觀的。」他坦言:「一個一個被郁,爭在未飛你,這是遲早問題,你會不會怯呢?我也不是不志在,我小朋友還小,我也需要工作呀。到了一個階段若被人全面飛起,那怎辦?我難免會這樣想。」

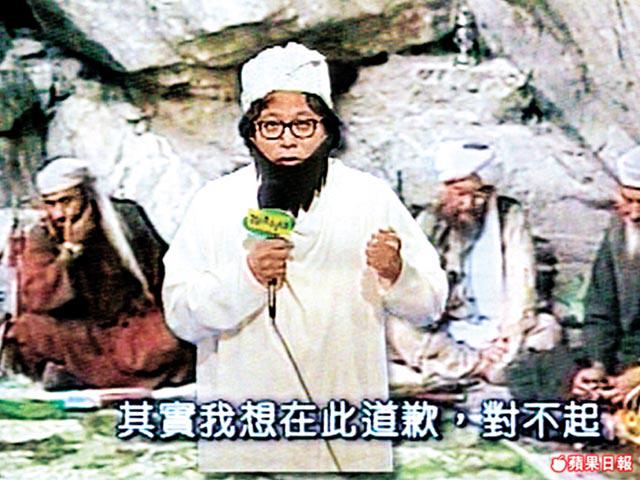

樣衰累事

在傳媒工作近三十年,明知故問也要問,問他回歸後審查壓力是否越來越大,他說:「英國佬聰明好多,他們怎會全部滿意傳媒言行?但在英國傳統上,媒體是第四權,要提出意見也不會公然提出吧。」盛聞《頭條新聞》出事,是因為《太后與小豪子》這出位節目的極出位環節,森哥:「我沒好樣,扮女人更醜樣,但就是這樣令有些人如坐針氈。」三年前加入《頭條新聞》的他說:「這節目是只有港台才做得出來的,我這樣說,定有人不同意:『亞視也有一個《香港亂噏》!』但他們不敢說曾蔭權,中共就更加是碰也不敢碰。《頭條新聞》廿一年了,由1989年做到現在,換了幾代都有水準,不簡單!」只有港台甚麼都敢碰,全因港台是公共廣播,不用理會商業考慮,只要市民喜歡,就可用盡一切諷刺手法。

作為《頭條新聞》觀眾,我一直覺得節目幕後製作人員頗有怒火,森哥:「哈哈,他們很平和,但心中有火,路見不平,他們對香港社會很有心。」採訪當日,報道說他們獲續約三個月,森哥更正:「其實今次只有十集,哪有三個月?1至4月還停播,據我記憶往年沒停這麼久的。」我翻查紀錄,《頭條新聞》在2009年12月4日後放了一個月寒假,2月13日就續播,何解今次要停4個月?「本來節目寒暑兩假都停,但今次播兩個月就停,而且一停4個月,這很奇怪,官方解釋只是說節目編排。記者常問我是不是過了這兩個月就被換走,誰知道呢?所以我會很珍惜每一集。」