天堂之下,透過鏡頭,在莊嚴的十字架和垂目的天使像之間,他照見人間的苦厄。

他叫秦偉,在香港出生長大,在法國讀藝術,93年回港,任職報館攝影記者,公餘埋首紀實攝影,2000年開始到亞洲不同地方拍攝。「香港位置好,好快就可以去到東南亞好多地方。我想探索赤貧國家的情況,對人的存在的探索」。去年他索性辭工,全情投入他的拍攝計劃。

六年前開始,秦偉經常到菲律賓馬尼拉,想拍一齣《鐵路村》的紀錄片。鐵路兩側,綿延不絕是貧民區,大人佔據路軌旁每寸土地以至火車橋架底下,搭屋棲身。幫會借用路軌建立起載人送貨的手推車運輸系統;小孩和貓狗就在火車轟轟來去之間,在路軌上追逐嬉戲。

有錢人的墳墓像別墅

菲律賓政府後來要改建鐵路,把貧民趕到遠離市區的所謂安置區。他們在那裏根本無以維生,只好折返城市。秦偉聽說一些居民竟搬到公墓,於是又跑到馬尼拉的公眾墳場,沒想到那裏不只是亡者的安息地,更早已住滿貧民。

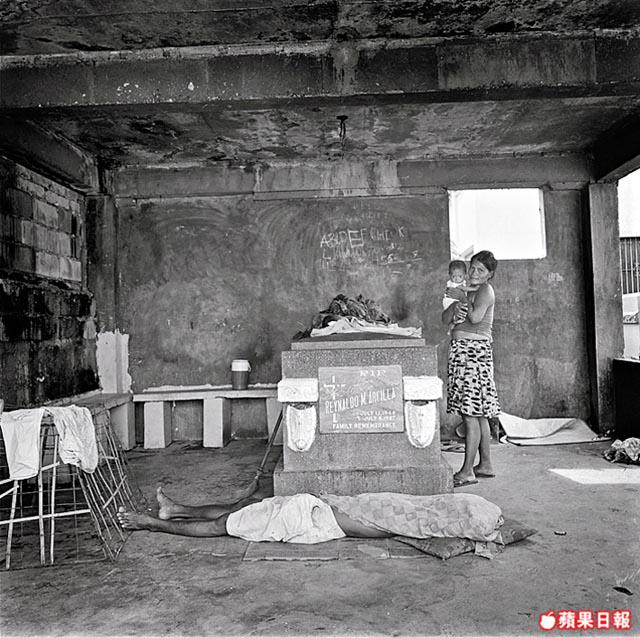

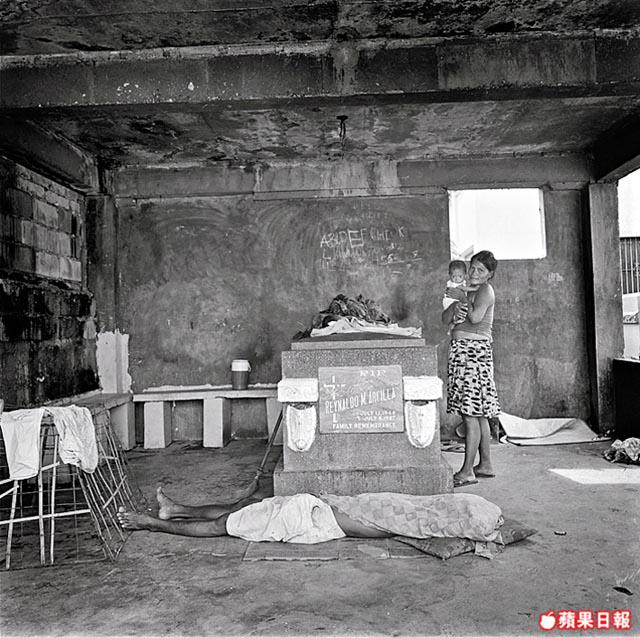

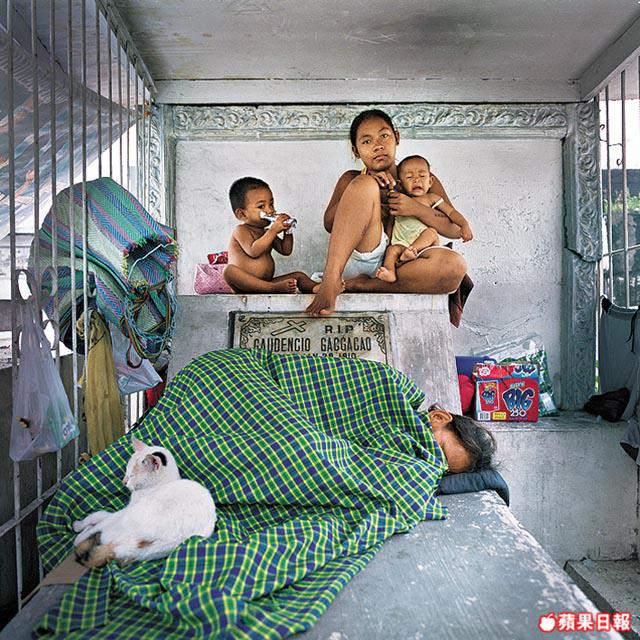

當地貧富懸殊,有錢人的墳墓有上下兩層,像別墅一樣,有的貧民就這樣住進去,但更多的是破落又擠擁的墳墓,人們睡在石棺上,下面是屍體,「有些人甚至住了三代。因為不用交租」。

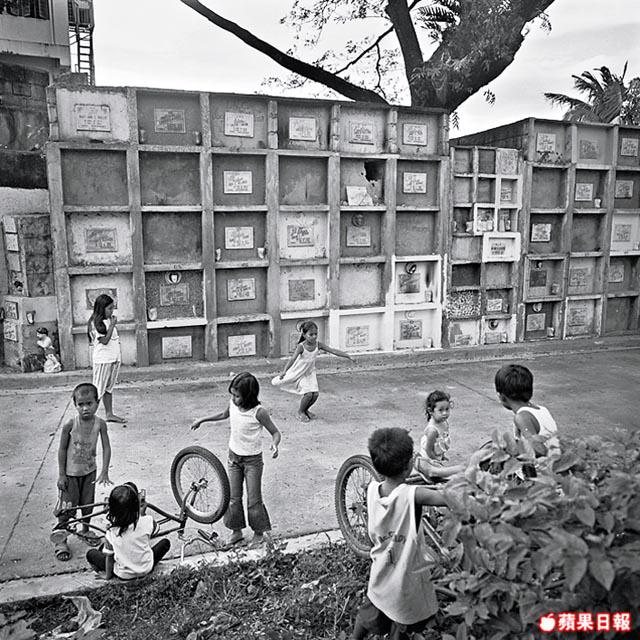

秦偉很震撼,開始了另一個拍攝計劃,取名《在天堂之下》,在墓地的天使像之間,用相機記錄人們的生活。墳場的衞生條件極差,墓穴成了擺放家當的層架。那裏的女孩很早就生孩子,坐在墳頭間餵哺嬰兒,成群的小童在墓碑前跳繩、玩耍,貧病的老人午後動也不動的睡在石棺上,石棺內是一個靈魂已經離世的軀體。生老病死,都濃縮在同一空間。

拍攝別人的苦難,秦偉自訂兩個原則:一,不以獵奇心態看待受訪者;二,不可誇張別人的痛苦作為圖片賣點。「墳場很多屍體露了出來,但我不會拍攝。我也很少拍人物的大特寫」。

04年拍攝前,秦偉也不大了解菲律賓這個國家,「雖然好多菲律賓人來香港打工,甚至住進我們家裏,但大家很少會問他們為甚麼來港打工,也不會主動關心他們家鄉的情況」。他搜集資料,又透過一些在港工作的菲律賓攝影師打聽,到馬尼拉之後,再找當地的朋友帶路。

拍攝開始時先跟當地人傾談,「讓他們明白我在做甚麼。我做過攝記,有時不用多久他們就接受我拍攝,也有人即時拒絕,不想慘況被拍。那也沒所謂,可以照樣傾,反正我不是記者,不用向老闆交差。很多時他們都樂意談」。秦偉眼中,菲律賓低下層人民有種達觀的隨和,經常跟他一邊喝土酒一邊罵穢話一邊發牢騷。

權貴箝制菲律賓命脈

秦偉說,不少貧民來自農村,菲律賓的土地多為大地主壟斷,農民只能當佃農或僱農,但收成有限,入不敷支,要借高利貸,只好到馬尼拉謀生,佔地建屋,慢慢聚成貧民窟。像由農村來到墳場居住多年的Marilia跟秦偉說:「我們是沒得選擇。」她跟女兒和外孫在墓地蓋了簡陋的鐵皮上蓋,兩旁懸上膠布,一家人睡在地板,牆上還掛着達文西的《最後的晚餐》。

菲律賓本來不是這樣,戰後六十年代經濟發展曾直逼日本,「以前香港好多人去菲律賓留學,尤其讀牙醫」。半世紀以來,菲律賓卻陷入貧窮、落後、貪污、腐敗,秦偉認為最主要是土地的問題。

「菲律賓以前是西班牙殖民地,當時的殖民政策好粗暴,今日菲律賓人連本來的名和姓都沒有了,都用西班牙文的。殖民地培植一批領地主和權貴,箝制着菲律賓的命脈,到菲律賓獨立,也沒進行徹底的土地改革,今天的統治精英、權力核心都有大地主背景」。菲律賓的政治經濟被百多個家族掌控,「他們通過民主選舉的跳板,取得權力」。甚至代代相傳。省長手握巨大的地方政經利益,選舉尤其激烈,大規模政治暗殺頻仍。

秦偉認為,菲律賓已是一個失效的政府。他聽過很多貧民訴說官僚和警察欺壓敲詐的故事,親身經歷的也有一次:「有次鐵路村的人趁復活節搞鬥雞賭錢,但阿sir(警察)嫌疏通的錢少,不准。村民不理,我拍攝他們鬥雞時,警方突發冚檔,大家四散,警方就抓了附近賣煙仔的村民,屈他鬥雞,拘留了很久。他的家人很擔心,我提議拿我拍的片去證明他無辜,他們都說不好,說警方一定充公所有器材,並會抓走片中所有人。」

仇恨是絕對不能療傷

秦偉只好去警署,說要保釋那個村民,「結果花了約兩百元港紙就搞妥,後來也沒告他」。他認為,不良的社會制度和失效的政府管治下,弱勢的人最無助。

8.23慘案發生前三天,秦偉才由馬尼拉回港;他參加了上星期日的大遊行,哀悼死難者。「這件事對每個人都是一道傷口」。他說的每個人,包括香港人,包括他的菲律賓朋友。但他相信,仇恨是絕對不能療傷。

一些醫生看過秦偉的照片後想幫忙,秦偉計劃帶他臨時組織的醫療隊,本月再到馬尼拉,為當地的貧民治病。

記者陳沛敏