內地有句話:「窮學雜技富學魔術。」即雜技需要地獄式苦練,而學魔術則需道具,買道具就得花錢。譚永銓、馬西敏二人家境非富有,能學得一身絕技全因父親都是魔術師,總括表演經驗,無論放白鴿好刀鋸美人也好,成功秘訣則在個慢字。

記者:何兆彬

攝影:陳盛臣

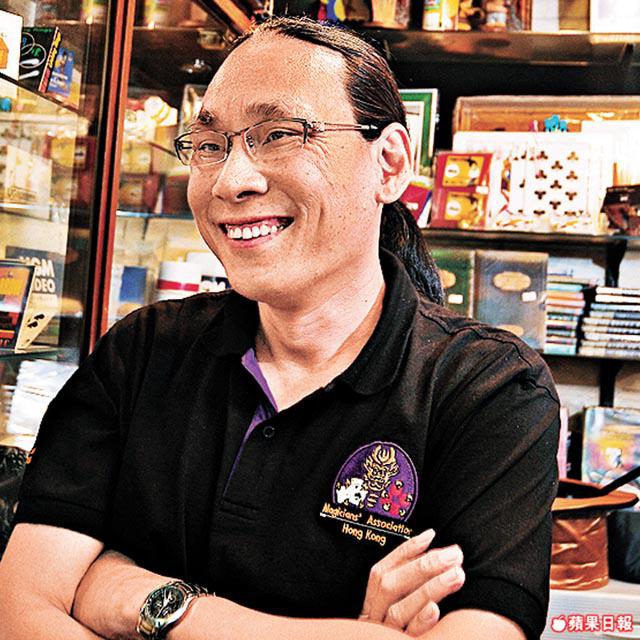

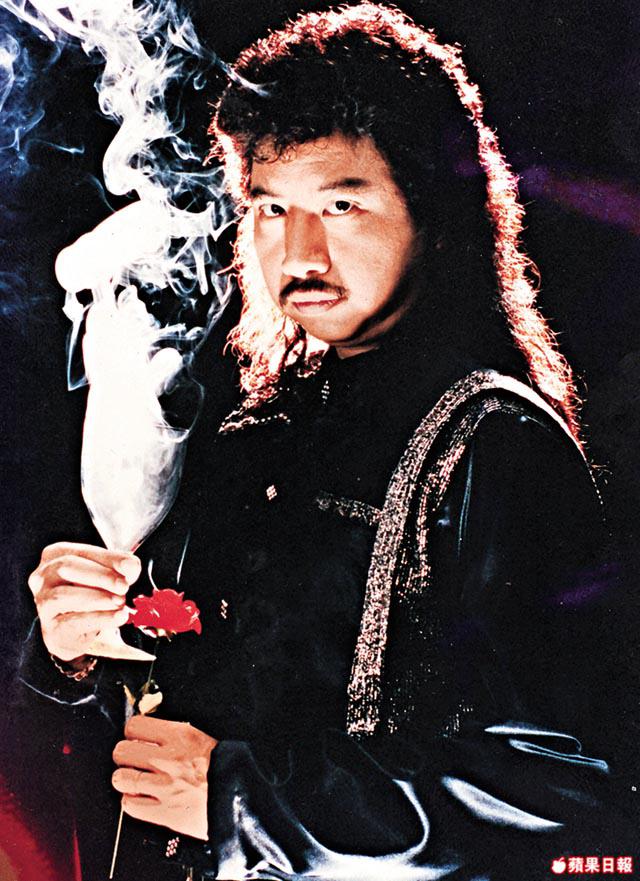

馬西敏(Simon)

香港魔術協會副會長,13歲出道加入雜技團,父親馬嘉仕為職業魔術師,雜技團解散,他當魔術師至今。

自學中國連環

提起魔術師,總會聯想到「秘密」,你以為魔術師生涯統統是「不能說的秘密」?不,可分享的還有很多,不過三十年前資訊匱乏,魔術秘訣非一般人可知曉,這是事實。

兩位七十年代出道的魔術師,父親都是玩魔術的,譚永銓:「我父親是個業餘魔術師,打一份工,用私己錢買些魔術用品,都放在家中,但全部都用箱子鎖起來。我家與魔術界熟稔,當年很紅的魔術師Mr.X,在我出道時也借過道具給我,但因為看得多,我起初對魔術是沒甚麼興趣的。」那為何終於以魔術為終身職業?「1975年,我16歲,有一天,我在電視上看到一個外國人玩LinkingRing(中國連環),我想:『一個死鬼佬玩中國東西玩得這麼好,還奪世界冠軍,我為何做不到?』一個月內,我在電視看這表演三次,又很巧合,我發現父親有兩本關於中國連環的書沒鎖起,就慢慢細看,然後就自己練起來。練了一陣子,有天我叫父親:『你坐好,我有東西給你看。』之後就玩給他看,玩完他問我兩個問題:『誰教你?』我答自學;他再問:『怎樣做?』我到今天都沒答他,哈哈!那天我簡直變了巨人,覺得好有成功感,自此開始玩魔術。」譚爸爸今天八十多歲,仍然深愛魔術,去年譚永銓還特別在美國訂道具,再充當助手,給譚爸爸公開表演。

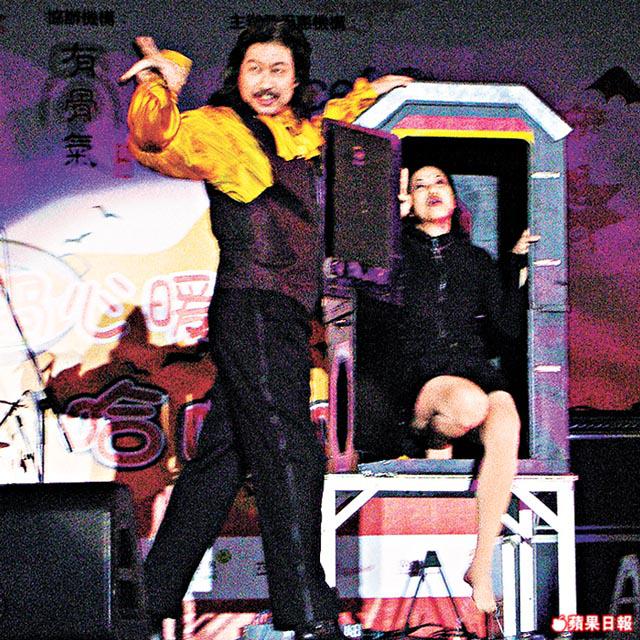

至於馬西敏,與魔術淵源更深,因為他父親馬嘉仕本身就是個職業魔術師:「我小時候是學雜技的,那個團有五至六人,後來實在沒地方表演,雜技團不能生存,而我自小幫父親裝拆道具,從中學會了魔術基礎,所以之後就轉玩魔術了。」父親馬嘉仕被認為是第一代香港土產魔術師,而他與譚永銓這些七十年代出身的,就是第二代。

蝦碌是表演一部份

他倆過去的表演,是一幅幅香港娛樂場所風情畫,「七十年代出道時,流行在夜總會表演─其實也要等機會,最當紅的魔術師外遊,就找人來頂替一星期。」那年頭的夜總會是高消費場所,有閒錢的人才會去;八十年代,港人發揮靈活變通本色,把夜總會Crossover酒樓,就成了「酒樓夜總會」,「在珠城、海天等等酒樓夜總會表演,時間可以早一點,大概在晚飯時間開始,入場的多是一家大細,通常先有現場歌手獻唱,然後魔術師是Special。以前魔術師的社會地位絕對比現在高,宴會飯局會用魔術師做賣點,觀眾都會為看Mr.X表演而來吃這頓飯!」Mr.X是香港最紅魔術師,他形象獨特,戴眼罩,譚永銓:「那是一個外國朋友教他的,用來突出自己形象。他走紅時,一晚走七至八場,每場15分鐘,玩到半夜三點才收工。」至於他倆這些年輕人,要霸地頭就得過兩關,一是自己經理人,二是夜總會經理,就算有一星期表演機會,新人如果玩兩天都沒表現,騷就會被砍。

之後餐廳酒廊出現,也就是卡拉OK的前身,場地有駐場歌手如李隆基、朱咪咪獻唱,消費較平民,魔術依然是Special,「單單聽歌太靜局,中間會有魔術師出場表演,搞熱氣氛。」九十年代,日式夜總會大行其道,與之前的夜總會分別在於有舞女陪坐,顧客只有男人,也就是早年的舞廳加上夜總會,其後還出現過夜總會遊輪,也是魔術師長駐之處。馬西敏:「我應該是在日式夜總會表演的最後一個魔術師,最後一次在2005年。」譚永銓:「如今香港魔術師已沒可長駐的表演場地,變成了今天在商場,明天在學校。就算你天天在家練習,又怎及每星期三五天公開表演?」馬西敏:「八十年代日本經濟好,有段日子,我一年有六個月待在日本,每星期三、五晚在酒店駐場,這就是訓練了。常有人問我,:『如果你表演失手,怎辦?』我答:『如果蝦碌了,我就變一碟蝦碌出來囉。』即是說,我會把失手都變成表演一部份,不會給人發現。」單單練習就應付到臨場應變了,譚永銓:「過去一年劉謙在大陸巡迴演出,我是他舞台總監,他的道具每個20萬,要特別花八至九星期訂做,但他一樣會蝦碌。」

Simon

馬西敏全家都是魔術團團員,也常與夫人Vicky同台演出。

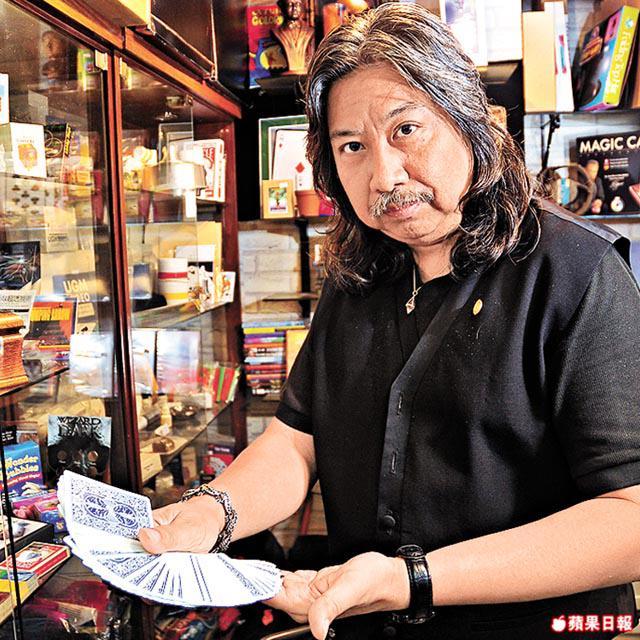

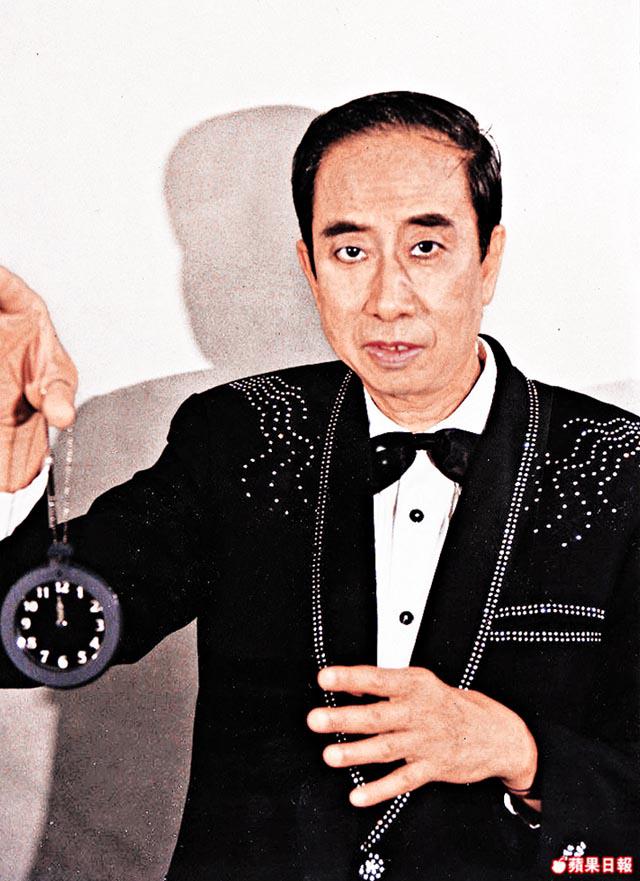

譚永銓(Albert)

香港魔術協會會長,本土第二代魔術師,近年多一個身份─中港台最紅魔術師劉謙巡迴演出舞台監製。

觀眾神奇感

七八十年代只有四至五個職業魔術師,今天也只有約十個,不過魔術店就有很多,在灣仔開設「香港魔術專門店」的譚永銓說:「從2000年開始魔術店開始多了起來,很多人認為入貨容易,現在全港有二十幾間魔術店。」當年香港最著名的是「朱氏魔術」,專門替職業魔術師製作大型道具,譚永銓:「那年頭的道具都是木造,朱氏的道具有手繪,畫龍畫鳳很有中國特色,外國魔術師會專門來港購買。」馬西敏:「我第一套鋸美人的刀就是在朱氏買的,當年他們是家庭式作業,地址在唐八樓,道具拆成一件件,我逐件搬落樓。」他們父親那一輩的魔術師都得懂一點木工,需要自己製作道具;到他們一代,就要找懂魔術的道具師傅訂做,到今天,大部份道具都在外國訂回來,而朱氏也不再製作有香港特色的專業道具,改以售賣大規模製作的平民魔術產品。

魔術離不開白鴿,譚永銓:「白兔不流行十幾年了,白鴿仍有人會玩,但不易玩,因為訓練白鴿很困難、出境限制很大,我早就放棄了。七十年代,魔術師沒有白鴿是不能活的,你變五隻,我就變六隻。前輩向我說:『你不懂玩白鴿即是不懂魔術,結果我有少少鬥氣,就是不愛玩這個,還是活得好好的。」何謂好魔術?前輩們的要求與今日年輕人有別,譚永銓:「經常有後生仔說這個魔術好勁好勁,因為好快!大陸對好魔術的定義是『讓人猜不透』。依我看,魔術要予人一種『神奇感』,看完令人咦一聲!」他難忘當年看RichardRoss,好優雅的表演,動作非但不快,反而是慢慢的做給你看,「RichardRoss說:『玩中國連環,如果你快,人家一定會想環有機關,所以你要慢慢玩,玩到兩個環是Dissolve入去的,觀眾就會覺得很驚奇。』又曾有人向我抱怨:『有個魔術,練了好久都練不好,怎辦?』,我反問練了多久,他說:『兩星期,每天玩兩小時。』我就答:『不用練兩小時,你每天練15分鐘就好了,但要練七至八個月,天天練,這樣就會成功了,否則你不論現在玩得多好,但下個月你又玩新魔術,一陣子就把舊練的都忘記了!』」除勤練功,譚永銓在八十年代也發現自己不懂舞台,沒法與舞台工作者溝通,結果讀了有關課程,之後大派用場,成了魔術加舞台專家,近年大紅的台灣魔術師劉謙就找他當總監,也成了職業魔術師另一出路。

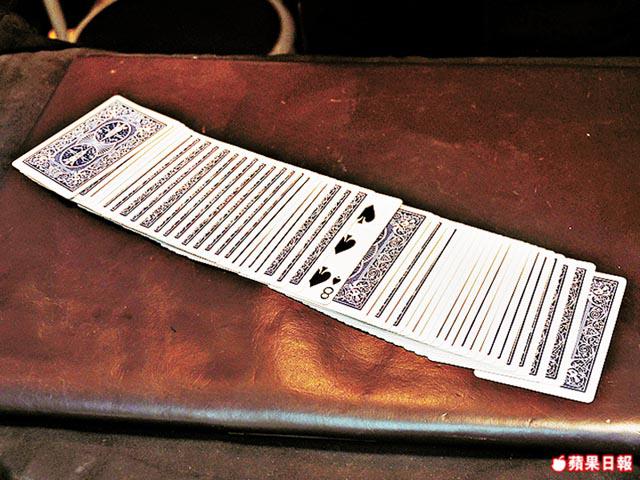

啤牌魔術小示範

1 採訪當日,譚永銓表演個小魔術,他洗牌,叫我抽一張牌別讓他看。

2 我記住牌,自己放回牌叠中,他打開牌叠第一張牌,問我是否這顏色,再翻出最底一張牌,問我是否這個花。

3 他用右手在牌叠上凌空打兩個圈:「我做咗喇。」動作很慢,慢得令人看不出他在那時候做手腳,接着攤開牌叠,我選的葵扇8早已翻開了插在中間!

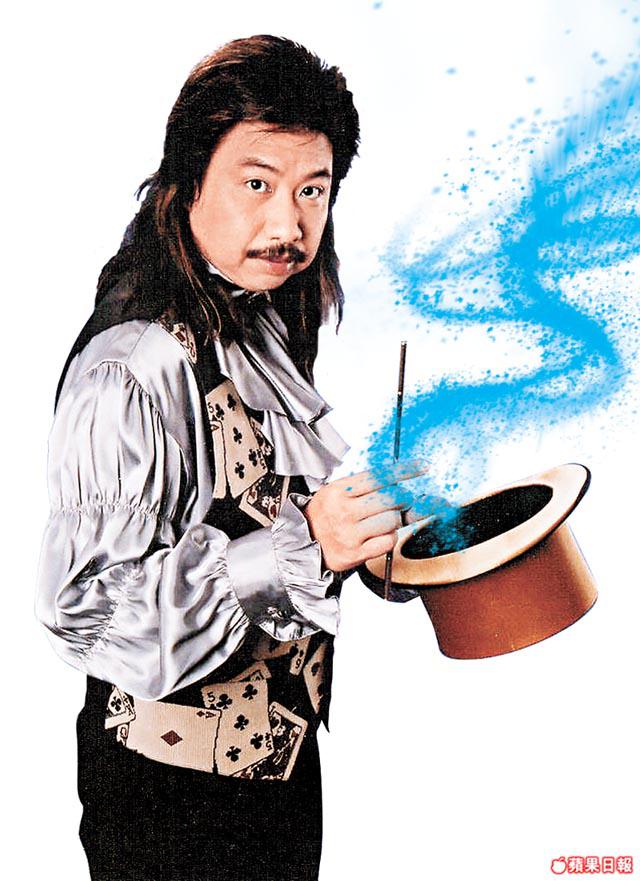

Albert

譚永銓九十年代花$1,400購買的珍藏魔術高帽,沒機關,只因全人手製,今天已找不到了。

香港魔術專門店(28912866)

香港灣仔道188號東方188商場一樓163店