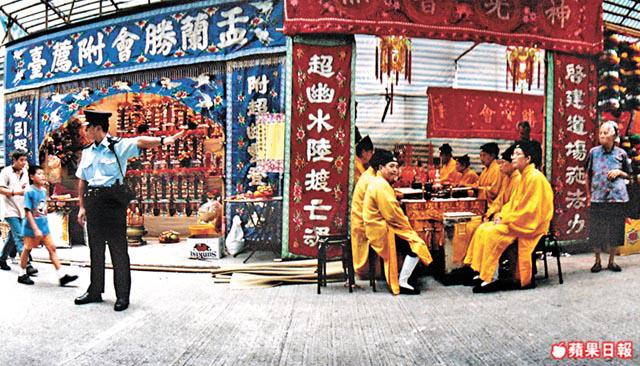

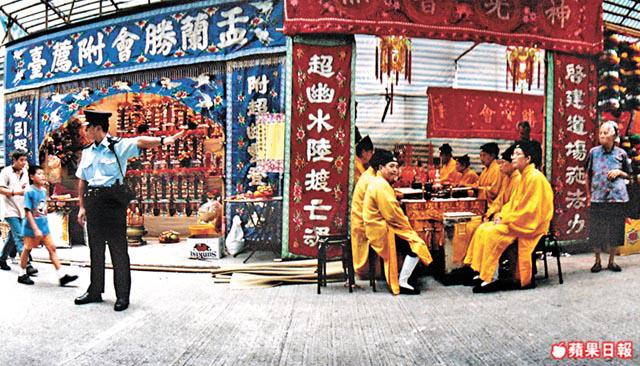

【本報訊】又到農曆七月十四日盂蘭節,政府正申請將盂蘭節納入國家級非物質文化遺產,但卻任由坊間盂蘭勝會被陰乾,令活動一年比一年少。位於中環士丹頓街的卅間街坊盂蘭會會址,因市區重建計劃被趕絕,今年鬼節或將是最後一場法事,有保育人士批評政府部門各自為政,「保育政策得個講字」。

記者:林浚川

位於荷李活道舊警察宿舍對面的卅間街坊盂蘭會,雖然96年才成立,但該區的盂蘭勝會已有過百年歷史,理事長黃勤愛表示:「卅間是指戰前中環荷李活道、些利街同士丹頓街一帶幾十間木屋,以前係貧民區。」他指當年荷李活道對出是海邊,常有人遇溺,二戰時該處的中央書院,即現舊警察宿舍被日軍佔用,曾經死人無數,因此該處近百年來都是居民舉行盂蘭勝會超渡亡魂地點。

兩年前市區重建局啟動士丹頓街和永利街重建計劃,卅間街坊盂蘭會會址業主將物業售予市建局,明年2月租約屆滿,黃勤愛說:「搬咗好難再搵到平租嘅地方,搬上樓老人家上落又唔方便。」

「今年可能最後一次」

他希望市建局在真正動工前繼續租出物業,長遠則希望獲原區安置:「如果搵唔到地方,我哋可能冇辦法再搞落去,今年可能係最後一年辦法事。」

特區政府去年向中央申請,將長洲太平清醮、大澳端午遊涌、大坑舞火龍和香港潮人盂蘭勝會列為國家級非物質文化遺產,預算今年內有結果。保育人士何耀生批評政府保育政策並不全面,既想將盂蘭節打造成香港特色,但實際措施欠奉:「政府做過乜嘢去幫呢啲地區盂蘭會?會唔會申請到國家級非物質文化遺產,但香港已經再冇盂蘭勝會?」

可聯繫社區傳承文化

他又指出,地區盂蘭會透過舉行法事和派米等活動既幫助基層居民,能聯繫社區及亦傳承傳統文化,他說:「盂蘭會唔只係節慶咁簡單,包含咗社會文化風俗,如果失去好難再重辦,成個社區關係都會散晒。」

盂蘭節俗稱「鬼節」,本港潮汕居民組織每年農曆七月期間舉行誦經作法及聘請戲班演大戲;又舉行派米活動,向坊眾派發寓意平安的白米。