老方說這種比較自由隨性的狀態其實是有意識的選擇,無論從中國歷史還是西方歷史,都有人做這樣的選擇。

但我認為做野狗是有命運的前提。

比如他生來是「方地主的孫子」。

撰文:鞠白玉

攝影:陳偉文

鞠白玉,滿族女,八十後,達達主義者。

野狗呢,就是餓了就去找吃的,吃飽了,就隨地大小便,願意和別人咬架就咬架,願意和別人親熱就親熱。沒人管你,沒有任何一個東西制約你,你也不向任何人獻殷勤,你獻也沒有用,因為你找不到物件,也找不到目標。

方力鈞

青春記憶 骯髒凌亂灰白

在孩提時代,他和祖父不得不逃往豐南老家,半夜上火車,下了車先藏在親屬家,再等黑夜來臨,乘着驢車冒大雪潛回老家。那無異於一種逃亡。我想那一夜在他心裏留下一個洞,比那天黑夜的黑還黑。

他早早地嘗到了不自由。於是當他長成一個成年男人,他會不遺餘力地追求自由,各種方式和形態的自由,儘管他慢慢地發現,人生根本沒有絕對的自由。他也早早地嘗到了不安,家庭不能提供安全感,因為貧下中農不斷地來抄家,他只能躲到別的右派家裏。

他又竟然在少年時就目睹了數起的死亡,領略到無常。一個小孩從腳踏車的後座上跳下來,為了撿父親掉下的白菜,一秒鐘後他就被馬車輾過身亡;一個男孩,在千人的目睹下,被高壓電電死;一起去游泳的人,溺水身亡。他們游泳的地方是女洗澡堂的排水溝。

他們的玩耍之地總是在河溝上,鐵路邊,電線前,骯髒凌亂灰白色,整個關於青春的記憶,建立在逃跑,躲避,群架,死亡之上。可以想像,他在生命最初所處的惡劣環境,無論是地形上的,還是人心的。所以,當他是一個成功的藝術家,不斷有人給他定義,比如潑皮,比如狡猾,比如江湖氣。那如生命之本能,避開陷井,不輕信既定的教育。開出一條別的路來,野生動物的生存法則。

呼號吶喊沉淪假笑是自己

他在展廳裏遠遠地站着,那些巨幅的畫襯得他渺小,美術館外牆的海報上是他的名字,醒目的紅色字體,以他的名字為題的個展在一年來海內外已有四次。這是回顧展,二層是他從小到大的作品,手稿,日記本,照片。以時間為線索的生活年表,被那些勤奮之下的作品填滿了。

從他做為孩童時的習作,到大學後的寫生,版畫,水墨,油畫的各種嘗試。觀者清楚這是一個從未放棄自己的人。然而這些藝術與生命緊密相連,不曾有過空缺。

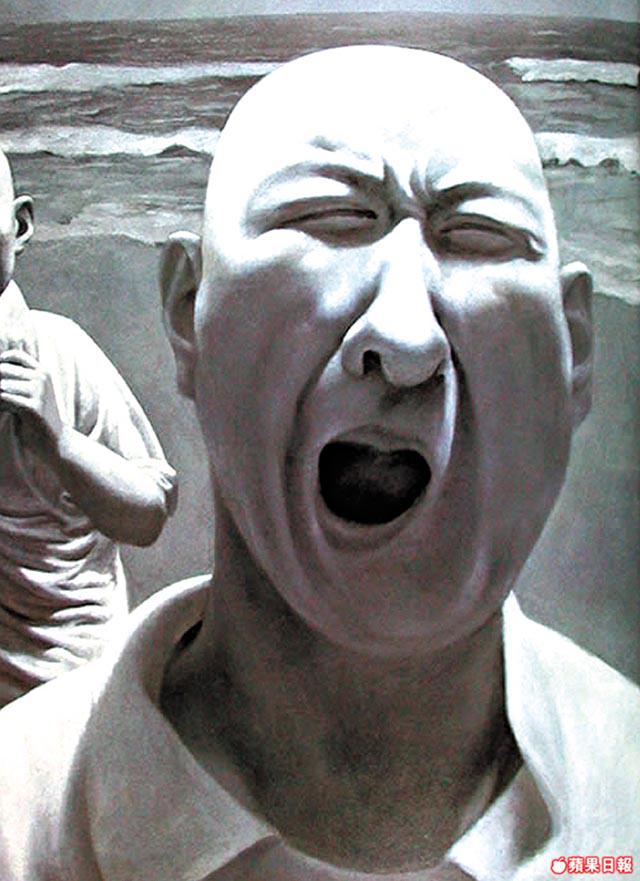

方力鈞是典型的奇人異相。招風耳,闊嘴,細長的眼睛,笑起來非常和善,不笑的時候有種凌厲。他在大學時惡作劇之下剃了光頭,保持至今,成為他的個人風格也是他的繪畫標識。那些畫中呼號吶喊,沉淪或假笑的人,都是他自己。

去年臺北的展覽是他創作25年回顧展,是首次在臺北美術館的大陸藝術家個展。那個展引起了風波,當地的藝術界有異議,但他夠資格,以他的反叛生涯,以他開創的繪畫語言和買賣的市場。那展叫做「生命之渺」,很是臺灣語境,但準確。他的作品裏所示的人生的本質,是浩渺,也在時間的長河裏渺小。

他的作品裏常有蝴蝶帶來的夢幻,碧海藍天下歡樂的人,帶着巨大的虛無感,又有老鼠蠅蟻的充斥,令人討厭的東西。你知道這世界荒蕪又荒唐,生活的本質可笑又可悲,但不得不活着不得不熱愛着,不得不忍受着這麼糾結的虛無。

野狗不放棄獨立

他成功了。十幾年前起他就是得意的藝術家,這種得意不關乎財富與聲望,在貧困的圓明園時代他便有得意之色,他知道他當日所為必使他成功,那不僅是因為勤勉所獲,是因為他獲得一種意識的通道,他擁有的財富是他本質的生活與他所處的時代。「甚麼是我們的生活?總把最好看的,但不是真實的東西展現給別人,甚麼是我們的教育?被迫着對你一些根本不明白的事情去宣誓。」那麼之前所有的生活與教育所帶來的荒誕,待他清醒時有力時,他若不在作品中刻下,「真的是很大的罪惡」。像野狗一樣生存,不為體制所招安,家狗們不敢放棄安全,野狗們不敢放棄獨立。雙方都有付出的代價,也都有鬼祟的不為人知的愉悅。

外國人說他是lucky雞,那麼他的幸運歸結於他經歷過這個充滿特殊性的共和國的若干段特殊年代,那些從不得病從不怕颳風下雨的幸福的雞,是無法體會一個野雞對生命的看法的。野雞一不小心就被吃,被捉,牠難看,卑微,時冷時餓,但牠知道命的意義。

於是方力鈞說:是的,我們是幸運雞。

於是幸福雞有時真的羨慕起幸運雞來。

生活沒正確沒最好

年輕時他鍾愛的一本書是盧梭的《懺悔錄》,因為作者把自己最底下最私密的最骯髒的關於人性的情感講出,那種坦率反而令人獲得尊嚴。他對人性的要求是真實不矯飾,哪怕是髒的惡的自私的。他又總帶着一絲惡作劇似的考量,有次他在西湖上遇到相士算命,算得他心服口服,問相士怎麼收費,相士說當然隨意給。付錢時他掏出十元,五十元,一百元各一張,讓相士自己挑。他臉上帶那狡黠的笑,相士的眼睛看着他,手卻從左至右游移過去,無從下手。他能清楚地認得,這世界根本不存在甚麼正確的生活。也沒有最好的生活。如同生命之渺。

當我一年兩次看他的回顧展,由時間的年表走過畫廊的長牆,這個人的前半生被觀者用三十分鐘走完了,這個感覺很奇異。他自己是甚麼感覺?自己親眼看自己的生命與繪畫的歷程,看每個瞬間的起承轉合,可有宿命感?

「其實是非常受打擊的,原來現實和記憶完全不是一回事,你不知道你自己到底在哪一邊。」像野狗一樣生存是需要相當的承受力,所以老方這句話,不如說是一個宣誓的理想,理想總和現實相左,他在現實裏拚命往理想裏去,以野狗的姿態。

經典語符 光頭潑皮

方力鈞自88年以來一系列作品所創造的「光頭潑皮」的形象,成為一種經典的語符,標誌了八十年代末和九十年代上半期中國普遍存在的無聊情緒和潑皮幽默的生存感覺,以他的創作為代表的玩世現實主義,至今仍是中國當代藝術的最重要部份。

方力鈞,63年生於河北邯鄲,6歲隨「右派」教師學畫,83年考入河北輕工業學校陶瓷美術專業,畢業後進入市廣告公司工作。85年考入中央美術學院版畫系。89年搬入圓明園附近農村,曾因窮困之極,在商場賣服裝,在高校賣明信片。91年與劉煒在某私人公寓中開辦雙人展,次年在北京藝術博物館雙年展,年底,兩幅作品被新南威爾士國家美術館收藏。93年底,作品成為《時代》週刊封面。與張曉剛、岳敏君、王廣義並稱「中國當代藝術四大天王」。