國產大型歷史劇《三國》近日在內地各大電視台掀起第二輪熱播,並輸出羅馬尼亞、日本、法國、德國等20多個國家或地區,內地媒體掀起新一輪「三國熱」。輿論認為,這顯示該劇不但逃脫被當局打入「三俗」之列,更可能成為近期中國文化走向世界的扛鼎之作。

《三國》今年5、6月在上海、北京等大電視台首輪播出引起巨大反響後。近日,該劇集又在四川、遼寧、安徽衞視第二輪熱播,引起輿論熱議;該劇已賣到羅馬尼亞國家電視台,近期將播放,且是95集完整版播放,意味中國影視名著正式登陸歐洲螢幕。

據悉,除了羅馬尼亞外,法國、德國、意大利、土耳其等國正在洽購播映權;日本早已簽約,正在繙譯對白、製作DVD,預計明年初會公開播放;加上早前已賣予東南亞一帶的,《三國》目前總共已發行至20多個海外國家、地區,而且還有更多國家在洽談中。

《三國》早前播出時正好碰到北京當局發起反「三俗」(庸俗、低俗、媚俗)行動。《三國》曾被批評劇中人物愛情戲太多、英雄氣短美人情長、打鬥場面過於血腥、粗言俗語不斷、虛假場面頻現等,外界一度擔心該劇會成為批評的對象。但該劇除在全國作第二輪播出,又成功打入國際市場,令外界的擔憂一掃而空。

單廣告贊助已收1億

16年前,內地耗數千萬元(人民幣.下同)拍84集《三國演義》,轟動一時;16年後,內地又耗資1.55億元,重新翻拍該劇,且沒播出就收廣告贊助一億元,總收入預計達數億元。輿論指其商業成功,主要靠高額的投資、精良的製作及成熟的宣傳包裝,特別是劇情更迎合觀眾,可看性更強。

除《三國》外,內地近期重拍的大型劇集還有《紅樓夢》、《西遊記》等。有影視界人士認為,內地不惜耗巨資重拍這些名作,除了商業考慮外,也與中共當局要求建「文化強國」、增強國家的軟實力有關。

網易娛樂/本報記者

95集《三國》投資1.55億

《三國》取材於中國古典四大名著《三國演義》和史書《三國志》,講的是東漢末年(約公元200年開始)到西晉初年近百年時間,中國大地群雄逐鹿的歷史故事,劇集從董卓篡權亂政開始,諸侯為恢復漢室展開鬥爭,至魏、蜀、吳三國鼎立。全劇刀光劍影、權謀層出;登場者如曹操、諸葛亮、劉備、孫權等;事件如曹操刺董、赤壁之戰等,均是耳熟能詳。全劇95集,由多家電視台聯合拍攝,總投資1.55億元人民幣;導演為高希希。

多穿崩位 馬匹有英文標記

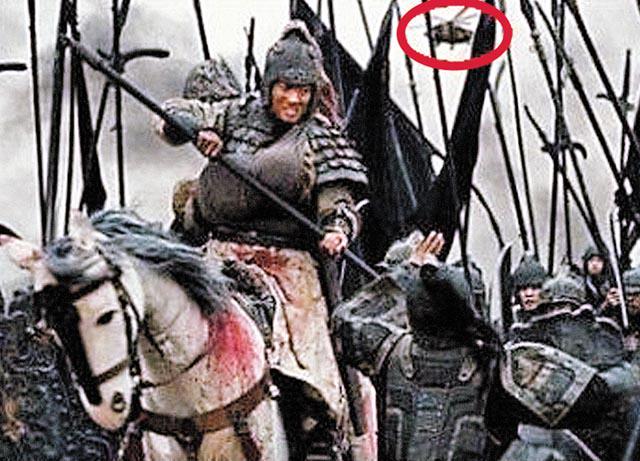

《三國》戰場驚現直升機

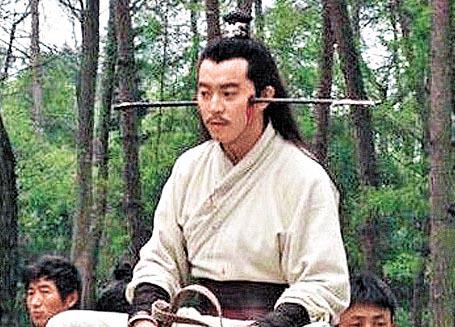

《三國》劇集播出雖然大獲好評,但戲中一些「穿崩」鏡頭也被細心觀眾發現,例如劇中竟然出現礦泉水瓶、戰爭戲時畫面甚至出現直升飛機在空中、戰馬身上見到英文標記,還有鏡頭中出現古代不可能有的塑料袋。

戲中出現時尚潮語

戲中台詞對白有不少被指有違歷史,如戲中人物動不動就稱「奴才遵命」,查實三國時還沒有「奴才」一詞,要千多年後清朝才時興用;三國時代的公孫瓚口中竟念唐詩「天下誰人不識君」,觀眾聞之愕然;董卓口口聲聲「咱家」則與身份不符。

此外,戲中還有大量時尚潮語,如「你不像逃亡的罪徒,倒像明天的帝王」、「滿座大丈夫盡做女兒態」、「人世間凡是美輪美奐之物,大多是徒有其名;真正的絕品,卻總是樸實無華」等,觀眾戲稱這些對白「太像是現代人講的」。

《三國》中還有大量感情戲受質疑,如呂布被貂蟬實施「美人計」,貂蟬不像古代仕女,倒像當代女間諜;劉備、曹操、曹丕、司馬懿等也一個個都跟女人有染。

導演坦承,愛情戲在《三國》是一個大焦點,增加可看性。

本報記者

港歷史劇難與國產相比

內地編導愛滲敏感話題

本港文化人梁文道表示,港產歷史劇與國產歷史劇無法比較,屬不同的級數;港產劇講「求其」,而內地劇追求真實,不是歷史的真實,而是戲劇的真實,這就是國產歷史劇在效果上,更容易獲得觀眾認可的原因。

講究「寓教於樂」

梁文道指,內地影視機構實力雄厚,又有巨大的市場,令他們有條件製作《三國》這樣大型歷史劇集,且在佈景、道具及服裝等細節上,製作認真;而香港劇集娛樂性更強,屬隨意「玩下」,無論在內容或製作都停步不前,甚至退步。他指,內地因言論限制,知識界文化界公開表達觀點、議政論政機會不多,因此不少編導在拍攝劇集時,喜歡在劇中表達對現實問題的關注,提出一些敏感問題,成為某些劇集特有現象,有些當局能容忍,有些則被封殺。

內地影視評論員王樽則指,大陸、香港、台灣兩岸三地的影視劇區別明顯,大陸講究「寓教於樂」,編導習慣追求作品有「內涵」;而台、港劇集主要是娛樂;他認為對歷史劇過份強調娛樂,就會變成糟蹋歷史,「那樣對觀眾絕對沒有好處」。

本報記者