聽左小祖咒的歌要憑運氣。運氣好的會在大量的歌曲中挑中一首聽起來簡單悅耳的,也許從此後愛上他,有倒楣的連聽十首都只聽見怪誕尖叫,冗長絮叨,從此不原諒他。年輕時拿着一把吉他,他想找到知音,「都快找出人命了」。到中年時放棄了,知音卻靠攏了。不知出處不知去處的藝人,在這喧囂時代裏大聲唱,心存故意要比這時代更吵鬧。

撰文:鞠白玉

攝影:羅洋

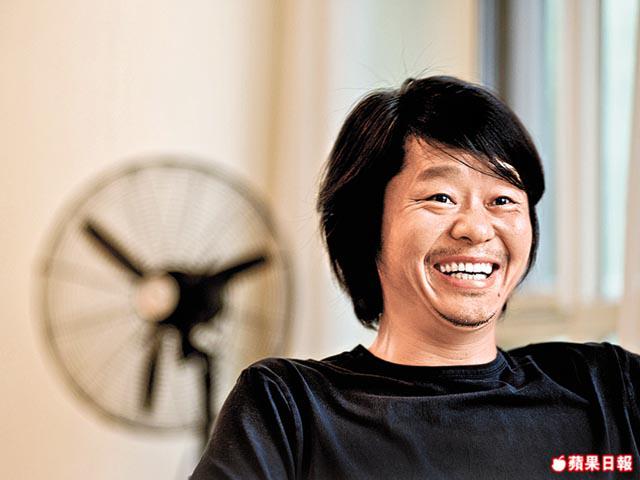

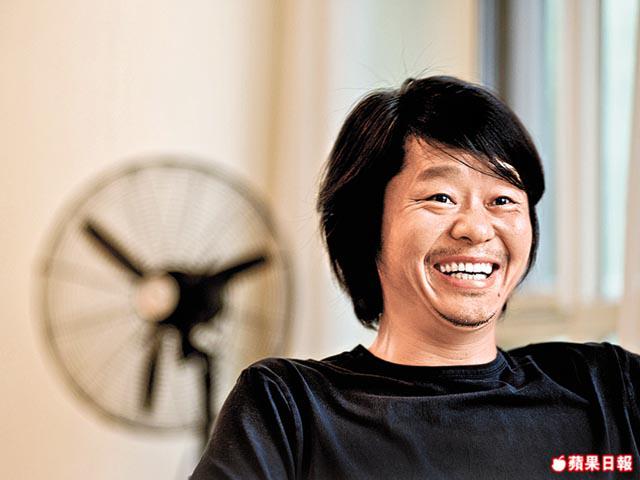

左小祖咒

藝術家,歌手,1970生於江蘇,1993年到北京,創建前衞藝術家部落「北京東村」,成立NO樂隊……

十七年前他還叫吳紅巾,是在老家街道上賣打口唱片的非法小販。他要聽他手上的全部音樂以便於向客人推介,直到有一天他跑到北京住在垃圾堆邊上的東村,和一幫無名無份的藝術家為伍。他的媽媽不認識字,他的家族裏從未出現過一個和藝術相關的人。可現在他很正色地問:「你知道我的名字代表着甚麼?」「代表着牛b。」他自己答。

一頭驢五千塊,買得起,養不起,得有那麼一塊綠油油的地。

他住在前任國家領導人萬里的舊官邸,有湖,荷花,青草。驢子很歡快,偌大的院子裏到處走,還有一個小小的蒙古馬和牠做玩伴。房子是怎麼租來的?他神秘地得意地說:我有道。

「道」是北京人愛用的字,好像凡事都有個秘不可宣的路徑。

「以前我租驢,太貴。很多有錢人喝多了酒後都跟我說會送我一頭驢,結果轉臉就全忘了。我再也不想搭理這些說話不算數的人。我自己買一個算了。」

和左小祖咒聊天,最好是喝醉了酒來找他。滴酒不沾的左小祖咒,日常間就是醉態。他說話的方式是碎片,跳躍式,聲東擊西。他喜歡給人講笑話,用他江蘇人的口音和唱搖滾的大嗓門。不好笑,他自己放聲笑。你一本正經地提問,他會面露詫異,表示這世上沒甚麼是值得認真嚴肅地講述的事兒。不能由此評價他是一個玩味的人,左小祖咒擁有非常多的好朋友,作家,藝術家,他們懂得他是怎麼回事的時候,會原諒他的言語方式。這是個生動的人,如同他的名字,莫名其妙,但另有深意。

也不是所有的人都愛搭理他。他也瞧不起有些藝術家。「一是這個人有問題,二就是業務有問題,不會畫。反正你總不能說他媽有問題吧。這兩方面出了問題我跟他們還有甚麼好交往的。」

我跟他一起去古巴參加藝術展,上飛機時他還戴着標誌性的黑禮帽,花絲巾,下飛機時太熱,摘了。原來他不是中年脫髮,有很茂密的頭髮。穿着黃色tee,身後寫着:每個人都是雞。

難聽得可貴

「你看我在古巴的時候老說笑話,藝術家們有時候聽不懂我的話,聽懂了之後發覺我在搞怪。他聽懂一半是要出事的,聽懂另一半是受傷害的,全都聽懂了就要倒楣了。」

「我說的事他們聽不懂,我唱的歌他們也似懂非懂,你知道好多人怕別人說他笨,他不懂裝懂。這個事,我鑽了這個空子。我是一個特別愛鑽空子的人,這個事情我下了很大的工夫,因為他說不懂會覺得對不起他媽。好多歌詞我寫得很簡單,他們說這句很不好懂啊,祖咒。我說你儍b,這句話都不懂。就像一個驢站在天安門旁邊,你知道,和站在地裏面不一樣了。站在這裏你就不好懂了,站在地裏你就好懂了?」

他的演唱會不是搖滾歌手的簡陋排場,是幾千人齊唱,有長達十四分鐘的歌,歌迷對歌詞稔熟於心。他很少排練,演出前排一次。韓寒回去寫博客,說左小祖咒跑調,但是車裏仍然放着兩張他的唱片跟着自己長途旅行,「他是創作者,所以跑調也是在自己的調子上。」他的歌像長詩,聲音似喊叫,卻和某些人建立了心領神會,像預言。《苦鬼》是十年前寫下,仍然像是在唱今天。歌確實難聽,但艾未未講,有這麼個人,把邪惡的時代唱得傷感,傷感到異常邪惡的地步。所以難聽得可貴了。

他活得不艱難,藝術品有市場,唱片有人買,兩年前的唱片他自己定價五百元一張,竟然也賺了,就是有人捧他的場。他說是先把自己往絕路上走,走得卻順了。《南方都市報》在去年把華語傳媒獎頒給他,他致謝詞:感謝作品,感謝黨,感謝你們讓我登基啊。

「這家傳媒不但懂得幽默,而且不放過任何幽默的行為,他們知道這個獎給了我,明年唱歌跑調的人會更多。」你認不認可他,他都不會領情,也不會沮喪。從江蘇老家漂浪至北京近二十年,很多的價值觀,是全然放下的。

他到底算幹嘛的?搖滾圈不承認他是搖滾樂,藝術圈裏他是反藝術者。他眼裏也沒界線,三教九流,他自己本就是混世的人。「蠱惑仔也是我好朋友,他們現在還沒成事呢,成事的時候,他們會跟你講我的故事。」

碎片思維

無厘頭的左小祖咒,跟他談話就像跟十幾個人談話,他一會兒是善意溫情的,一會兒是冷漠回避的,像末世的預言者,又對現實充滿着調笑。他有一首歌裏反覆唱道:舉起來,放下,放下,舉起來!言之無物下,是他和警察的回憶。

他要去外地的學院講課,上火車前警察反覆查他,最後令他趕不上車,再買票又沒有座,他用大嗓門在候車室裏嚎叫:「這個jb國家,我要把車站炸了。」費盡周折上了車,到了目的地剛下車,問某個警察路怎麼走,警察又要查他的證,他眼直直地望着,說:「我是楊佳。」

警察愣了,左小走了。

冒充艾未未接受採訪,看記者出糗,或是假扮知名策展人,看藝術家賣臉。他講他的惡作劇,開心地張牙舞爪。

這個真性情的人,不是總怒吼。攝影藝術家呂楠從雲南來住在他家,聊了通宵後,早上他拿出新牙刷給呂楠用。過了好幾年,有人在左小的家裏看到一把牙刷上寫着呂楠的名字。惺惺相惜的人,他還等呂楠再來呢。

是甚麼樣的命運軌迹令他成為一個嘻笑怒罵的人,他那碎片的思維無從想起,最後他說,有次來了記者很認真地問他:「聽艾未未說你早年吃了幾片藥,就成了今天這樣子,說是還有餘下的藥,在哪裏?」

他問:「你是國安局派來的吧?」

拔腳便逃,那記者跟他直到麗都廣場,他拋下一句話:「不是別人給的藥,其實我們就是做藥的,賣藥的。你吃嗎?」