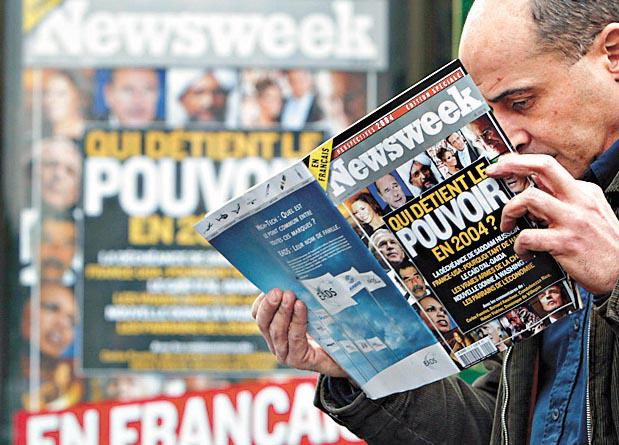

有77年歷史的美國時事雜誌《新聞周刊》(Newsweek),在連年虧損下放盤,終於由美國91歲音響業大亨哈曼(SidneyHarman)接手,結束華盛頓郵報公司對這雜誌近半個世紀的經營。雙方拒絕透露交易費,但有消息指華盛頓郵報公司是大賤賣,作價1美元(7.8港元),但哈曼須承擔《新聞周刊》多達7,000萬美元(5.46億港元)負債。

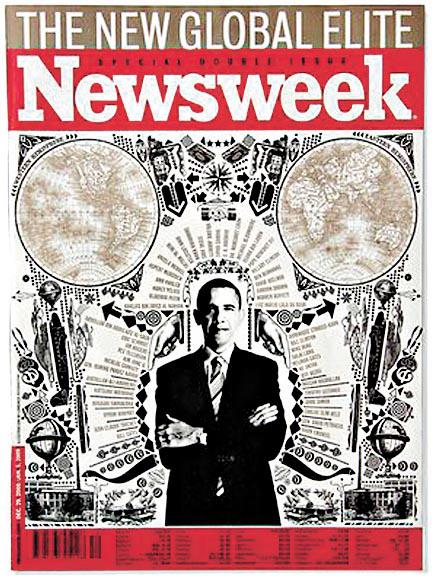

在經濟低迷和新聞網站的挑戰下,《新聞周刊》近年銷量和廣告收入每下愈況,每期銷量由2000年的314萬,大減至今年的150萬,去年虧損近3,000萬美元(2.34億港元),預料今年財政仍然見紅。華盛頓郵報公司主席格雷厄姆(DonaldGraham)今年5月宣佈將《新聞周刊》賣盤「止血」。

大部份員工留任

即使《新聞周刊》持續虧損,但仍不乏買家垂青,最後哈曼成功擊敗多名對手中標。格雷厄姆說:「我們希望《新聞周刊》的買家跟我們一樣,重視新聞業質素,而哈曼正是那人選。他不但承諾繼續經營一本具活力、吸引力和一級的新聞雜誌,還有同樣具活力的《新聞周刊》網站。」

哈曼就說:「《新聞周刊》是國寶,我非常高興能繼承華盛頓郵報公司和格雷厄姆家族,並期待接受這新聞界、商界和科技界的大挑戰。」他拒絕具體透露如何經營《新聞周刊》,只說「我要令這雜誌在自負盈虧下,能長期經營下去」。

買賣雙方沒有透露交易詳情,但有消息指,哈曼中標的原因,是他較其他有興趣的買家承擔《新聞周刊》更多的負債,此外他又願意讓雜誌現有更多職員留下。有指哈曼在今次交易只支付1美元(7.8港元),但承擔《新聞周刊》7,000萬美元債務。交易料於8月底或9月初完成。

總編輯人選未定

《新聞周刊》現時約350名員工,大部份都可繼續留任,包括《新聞周刊》行政總裁阿施海姆(TomAscheim),但自2006年起出任總編輯的米查姆(JonMeacham)卻將離職。哈曼指他暫未決定總編輯繼任人選。

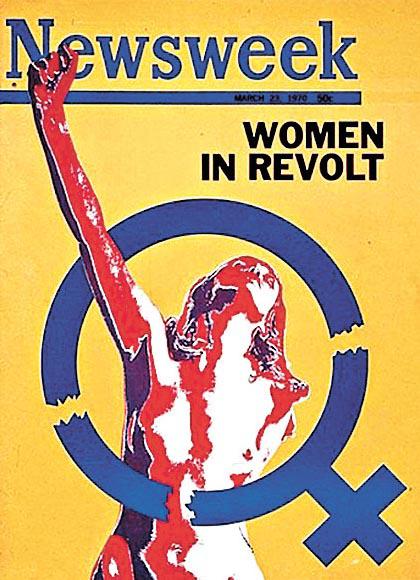

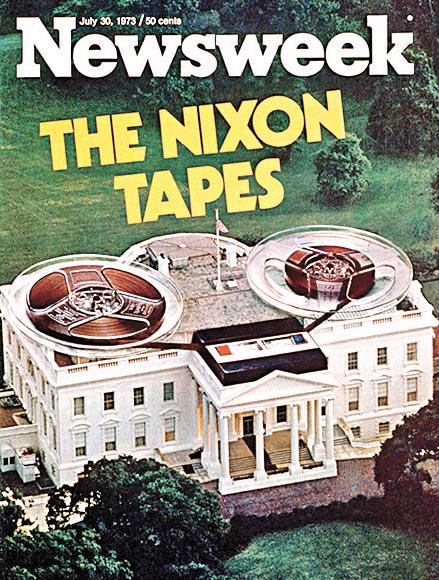

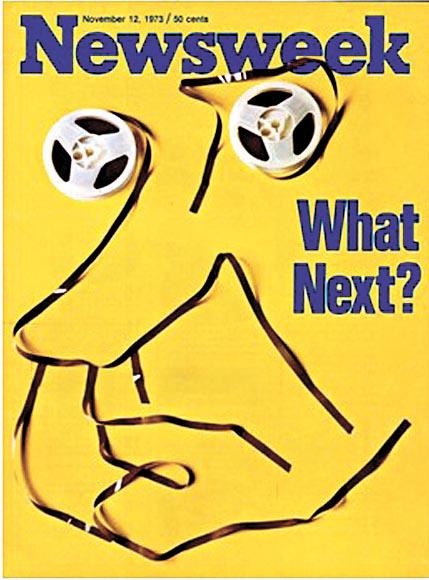

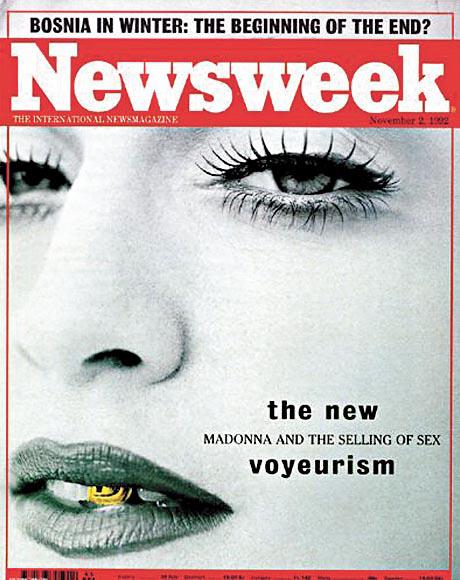

至於《新聞周刊》今後編輯方針,哈曼承諾不會有大轉變。該雜誌去年大變革,更專注於長篇報道和分析,力求能跟美國《紐約人》和英國《經濟學人》等雜誌直接競爭。

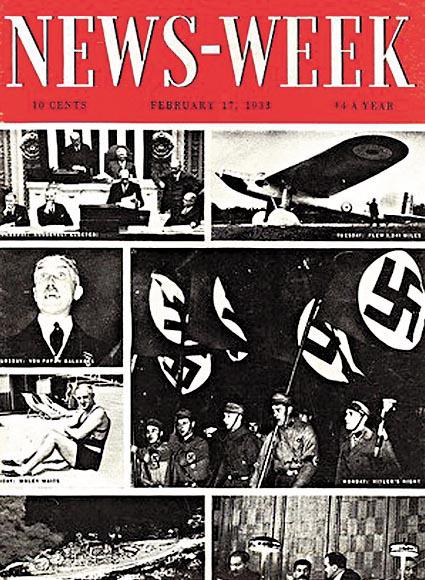

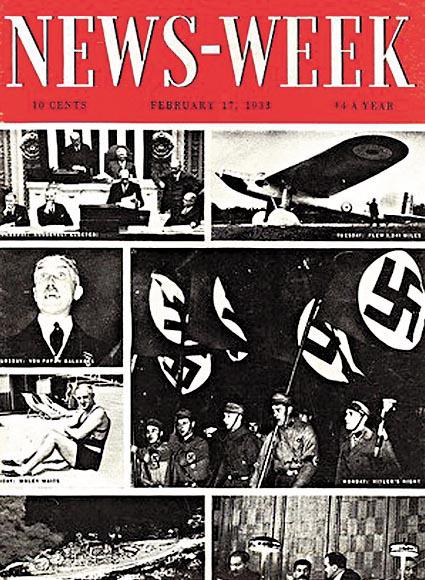

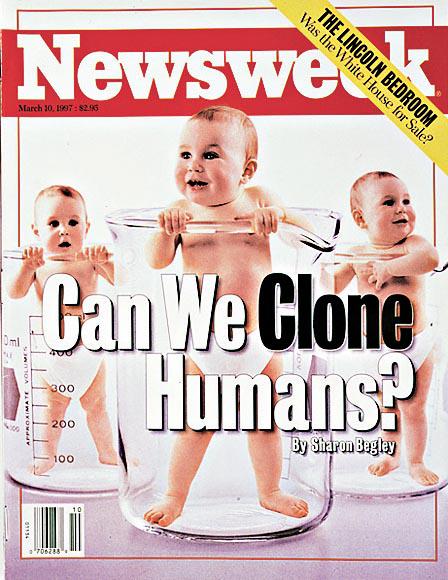

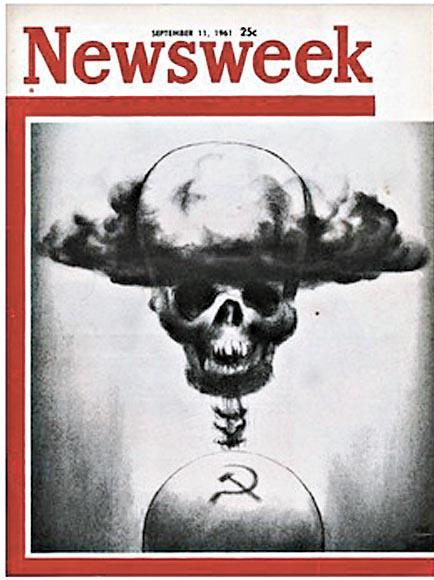

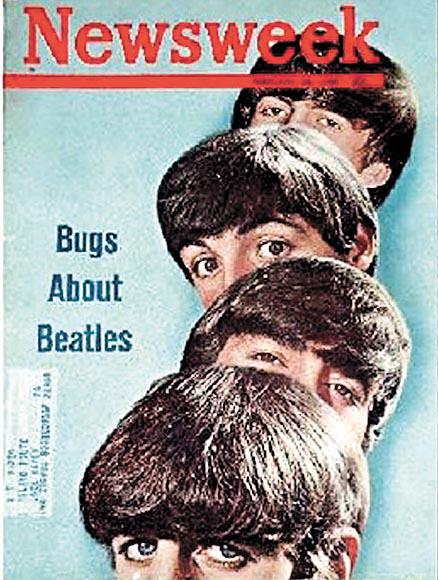

《新聞周刊》1933年由多名美國人創辦,1961年由華盛頓郵報公司購入,一直經營至今,是繼《時代》雜誌之後,美國第二大新聞時事雜誌。新老闆哈曼1953年創辦哈曼國際工業公司(HarmanInternationalIndustries),出售音響產品,每年收入近30億美元(234億港元)。雖然哈曼2008年退休,不再涉足公司運作,他仍有參與多家慈善和文化機構的運作。

美聯社/美國《紐約郵報》/《華爾街日報》

轉虧為盈良方欠奉

《新聞周刊》易主,雖然新資金注資,但前景始終不被看好,連新老闆哈曼也坦承,他並沒有任何能令這雜誌轉虧為盈的良方妙藥。對他來說,收購《新聞周刊》只當作慈善性的冒險行動。

旨在建立繼承人計劃

現今一份時事新聞周刊要生存的最簡單方法,是走美國《商業周刊》(BusinessWeek)的路。該雜誌連續多季虧損後,去年10月賣盤給彭博公司(BloombergLLP)。以彭博的財經資訊生意規模,要支持一本蝕本雜誌不難,而且雜誌長遠更有助彭博打造成多媒體企業。

可是,《新聞周刊》並沒有如此龐大後盾。在91歲的哈曼眼中,他的「主要責任」,不過是為《新聞周刊》建立繼承人計劃,可能是在他死後留給子孫或賣予外人。但即使是傳媒天才,改變《新聞周刊》命運的工作將相當艱巨。

哈曼說:「《新聞周刊》的角色,應是細看這個複雜的世界,每周作出分析。」他正研究如何改革這份老牌雜誌,包括投資在調查性及企業新聞報道,但仍未有定案。他深明一下子要令雜誌轉虧為盈並不易,故此他可接受雜誌業績未來一、兩年仍然見紅,之後只要做到收支平衡,即使沒有錢賺,他已心滿意足。

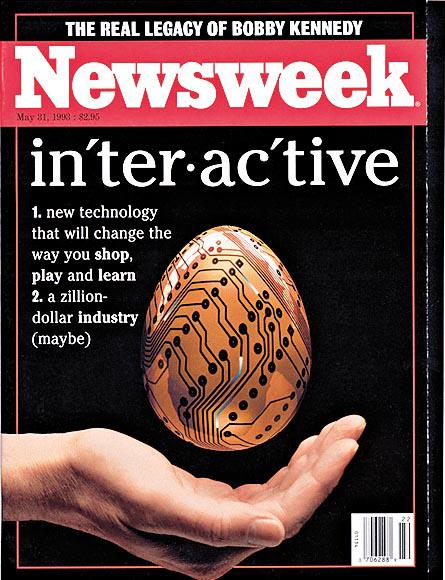

其實《新聞周刊》近年積極發展其網站,成績不錯,跟微型網誌Tumblr連線,更大大增加點擊率,贏得讚賞。另外,該雜誌亦正開發第二個專為平板電腦iPad而設的應用程式,承諾內容較雜誌本身更豐富,都可能是雜誌自救的窗口。美國廣播公司