荷李活科幻巨製《阿凡達》(Avatar)開創了全新的3D電影熱潮,就連香港電影也爭住一窩蜂的開拍3D電影,不過《阿凡達》引入的另一新電影科技──表演捕捉技術(PerformanceCapture)卻少有人談及,早前英國電影雜誌《Empire》就找來史提芬史匹堡、占士金馬倫及羅拔湛米基斯三大導演,談談表演捕捉技術對電影界的衝擊,其威力其實比原子彈更驚人。 撰文:黃珈楠

電影《阿凡達》引人入勝的地方除了瑰麗的3D場面之外,身高超過10呎的Na'vi族人為救潘朵拉星而戰才是劇情焦點,成功製造出這些巨形外星人全靠表演捕捉技術。占士金馬倫以電腦科技記錄演員的表情及動作演出,再用電腦轉化成片中人物,成功炮製出充滿感情的異星戰士。

破大眾謬誤

表演捕捉技術已經在荷李活廣泛地應用,但同時間卻為演員帶來巨大衝擊,姍迪娜布洛(SandraBullock)、謝洛美維納(JeremyRenner)及羅拔迪尼路(RobertDeNiro)等人排住隊想試新的科技,摩根費曼(MorganFreeman)卻認為這些只是追趕潮流的玩意,更說:「這根本就是卡通。」

《Empire》雜誌早前找來史提芬史匹堡、占士金馬倫及羅拔湛米基斯這三位表演捕捉技術的先鋒導演,一起剖析新技術對電影界的影響,三人均認為演藝界及傳媒都錯誤理解表演捕捉技術的真正涵意,羅拔說:「記者與演員很多時都以聲演來理解表演捕捉技術製作而成的角色,他們根本不知道每個角色都是真的由演員去演出的。」

史匹堡憶述第一次接觸表演捕捉技術時,是看羅拔執導的《北極快車》(ThePolarExpress),他說:「我真的嚇了一跳,我在想自己已經成為老古董,羅拔都已經想出了另一種拍電影的方法,我卻不可能理解當中的原理,這讓我很沮喪。其後他邀請我到《魔戰王:貝奧武夫》(Beowulf)的片場參觀,更讓我試用攝影機,然後我拍了一個仰望飛龍的鏡頭,在顯示屏看到了動畫場面,突然間我就像開竅一樣,想到了怎樣拍自己的表演捕捉技術電影!我與占士或羅拔應用的科技都不盡相同,這就是當中的創意所在。」

延演員生命

三位導演更認為新技術的引入可以把演員的生命延長,《創.戰紀》(TRON:Legacy)早前公開新的預告,主角謝夫布烈治(JeffBridges)在科技協助下,就可以重演後生27年的自己,金馬倫笑說:「史匹堡想要夏里遜福(HarrisonFord)拍多少集《奪寶奇兵》(IndianaJones)都冇問題!但你要重現瑪麗蓮夢露(MarilynMonroe)及堪富利保加(HumphreyBogart)則有困難了。」這也解釋了其實科技不是創造演員,也不能取代演員,只是幫助演員有不同的演出,就如同特技化妝一樣。

有評論質疑表演捕捉技術只能應用在幻想性的電影,人物傳記等題材則未能用上,三位導演即時反對,羅拔更說:「用新科技梅麗史翠普(MerylStreep)就可以演林肯了,據講林肯本人說話時是很高音的!」金馬倫則說:「這其實是導演創意的決定,正如當年奧利華史東(OliveStone)拍《驚世謊言尼克遜》(Nixon)時,就沒有要求安東尼鶴健士(AnthonyHopkins)戴假鼻。究竟要一個形似的演員去演出角色,還是表現出神韻就足夠,其實是創意的表現。新科技只是提供更多可能性。」

拒穿緊身衣

史匹堡也認同如何選擇特技配合電影,根本就是創意的表現,他更說:「如今的特技太多了,多到根本是全套電影都由特技堆砌而成,開場來個特別效果,結尾一個巨型特技,中段又有同一個特技!但電影的靈魂始終是故事,特技只是輔助。」

雖然齊聲力撐表演捕捉技術,但三位導演均不願試穿那件佈滿記號的緊身衣,金馬倫說:「如果我有六個星期去健身,或者我會試穿的,因為當穿上這件緊身衣,我一身的贅肉就會盡現!」史匹堡也說:「我在拍《Tintin》時曾邀請奇連伊士活(ClintEastwood)來探班,丹尼爾奎格(DanielCraig)走來跟我投訴『我不可以穿這一身緊身衣見奇連,我這一生都夢想會見到他,但不是穿成這樣的時候!』」

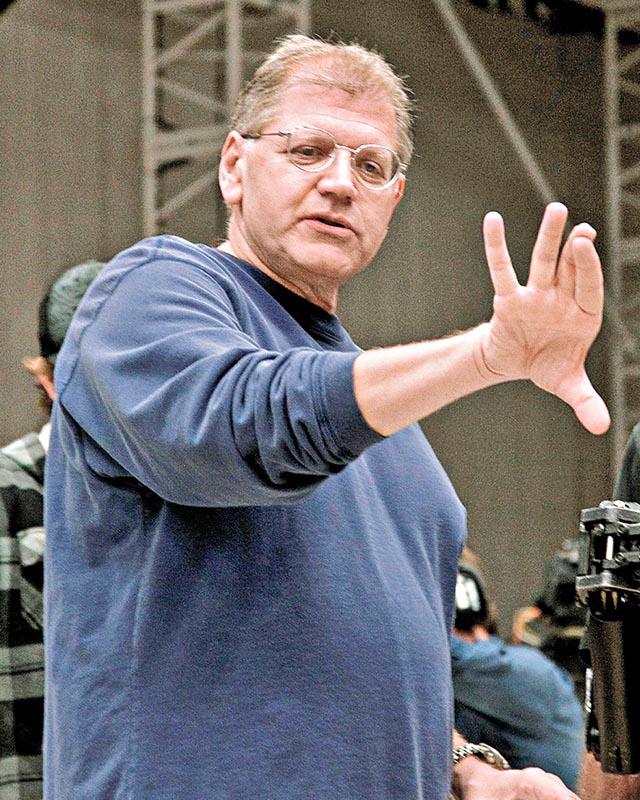

導演:羅拔湛米基斯(RobertZemeckis)

表演捕捉技術資歷:

《北極快車》(ThePolarExpress04年)

《魔戰王:貝奧武夫》(Beowulf07年)

《魔幻聖誕頌》(AChristmasCarol09年)

《YellowSubmarine》(2012年上映)

簡介:最早全面應用表演捕捉技術拍攝電影的導演,他更為此於99年投資500萬美元(約3,860萬港元)在南加州大學開設數碼藝術中心,專門研發表演捕捉技術,其後更與迪士尼合組公司ImageMoversDigital。

導演:史提芬史匹堡(StevenSpielberg)

表演捕捉技術資歷:

《TheAdventuresofTintin:TheSecretOfTheUnicorn》(明年上映)

簡介:三位導演之中最遲參與使用表演捕捉技術拍攝電影,不過史匹堡曾多次參觀其他導演應用表演捕捉技術的情況,他對該技術的使用早就極有興趣。

導演:占士金馬倫(JamesCameron)

表演捕捉技術資歷:《阿凡達》(Avatar09年)

簡介:成功開發更細緻的表演捕捉技術,能捕捉細微的表情動作,令電影《阿凡達》創造出潘朵拉星球的Na'vi星人。

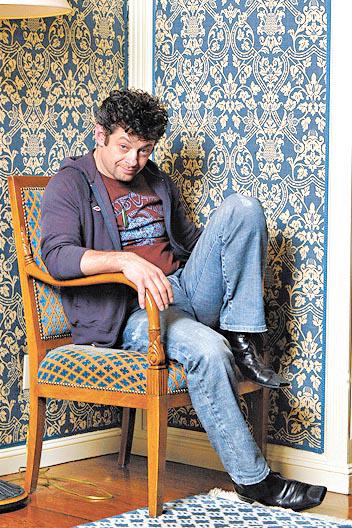

演員心聲:「表演捕捉技術也是演戲」

安迪沙基斯(AndySerkis圖)可算是最多應用表演捕捉技術的演員,由《魔戒》(LordoftheRings)系列的咕嚕(Gollum)到《KingKong》的猩猩王,都是由他親身上陣演出,再由電腦轉化成電影上的角色。

對於不少演員質疑表演捕捉技術並非演戲,安迪極不同意,他早前親自撰文說:「每一個世代都有不同的講故事方式,表演捕捉技術只是這個世代的其中一種新的演出方法,就如古代希臘人戴面具表演,日本有歌舞伎的舞蹈說故事,素兒莎丹娜(ZoeSaldana)在《阿凡達》使用表演捕捉技術也是其中一種方式。」

安迪在新片《TheAdventuresofTintin:TheSecretOfTheUnicorn》再次應用表演捕捉技術扮演船長Haddock,他說:「這就如同化妝、服飾的功用一樣。」

話你知:由動作到表情的進化

動態捕捉(MotionCapture)是指演員穿上特製的緊身衣,上面放置了特殊標記,電腦會記錄演員的移動並轉化成動畫人物動作的技術,早年的標記是一些巨型球體,如今已發展至螢光點標記,動態捕捉技術在很多動畫及電玩遊戲中已被廣泛應用。

至於最新的表演捕捉技術(PerformanceCapture)則是對演員的表情動作有更精細的記錄,技術人員在演員的面部點上特殊標記,並設有固定攝影機拍攝演員的面部表情,事後再在電腦上加工改頭換面成另一模樣,不過演員仍然要所有表情動作做足,不同動態捕捉技術只以身體動作為主。