向香港人介紹洪晃,大概得加一句:「陳凱歌前妻」。不過,當日的哄動火爆,如煙,大概早就不值一提,幸好洪晃身上,可下的注腳仍多着:知識分子、出版人、名媛、商人……倒是她受不了身份界定,「別把我裝到哪個筐裏,我一定會自己跳出來。」她說自己是大嘴女人,愛講真話,抱打不平,得罪人,她不在乎。「名門痞女」的名號就是這樣來的。於她來說,不是痞氣,是正義。

撰文:鞠白玉

部份攝影:羅洋

鞠白玉,

滿族女,

八十後,

達達主義者。

洪晃,1961年生於北京,章士釗外孫女、章含之女兒、喬冠華繼女。12歲以新中國第一批公派小留學生身份赴美留學,畢業於美國VassarCollege,主修國際政治。現為中國互動傳媒集團CEO,《世界都市ilook》出版人,旅遊衞視節目《亮話》製作人,主持人。曾出版個人傳記《我的非正常生活》,雜文集《無目的美好生活》、《廉價哲學》等。

名人之後

「我想我比別人多了甚麼?無非有時客戶答應和你見面是因為想見見名人的後代。就像張栢芝的兒子長大出門作事,就算人家好奇想看看真人長甚麼樣,你也會多了一個跟人交談的機會。至於你能帶給對方甚麼?人家心裏很清楚,佔不到你甚麼便宜,又憑甚麼給你好處。除非你是胡錦濤的孩子。」

當宰的雞

「我提我的名字有甚麼用?中國現在只尊重兩種人,一種是有權的,一種是有錢的。名人?只是給猴子準備的雞。名人就是整個社會把你當矛盾點的時候,黨和政府說,廣大勞動人民有意見了,有幫猴子想反,快殺幾只雞給猴看,殺了雞,猴子自然就老實了。」

爆料女人

「和拍照比起來,我更重視是否遲到。」洪晃不在意鏡頭裏的自己,比起那些自我意識強烈的所謂女權作家,她在意禮節。

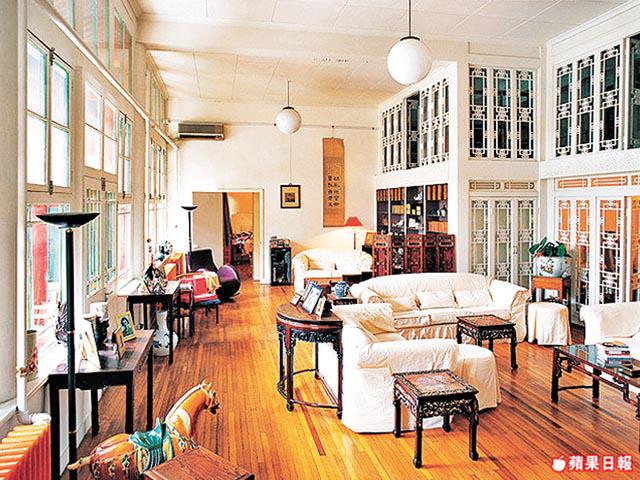

五年前,我在位於七九八藝術區的倉庫大宅裏訪問她,這五年間,她曾搬回史家胡同母親家,也移居過上海,又回來。她沒有變化,依舊豪邁樣,不拘小節,咖啡喝到一半,實在忍不住了,說:咱們吃一塊蛋糕吧?她發胖,但戒不掉甜食,一身黑衣,頭髮凌亂,手裏拿着一個彩色的絨布包,是孩童款的。女兒在樓上學陶藝,她等女兒下課,扮演全職媽媽角色。

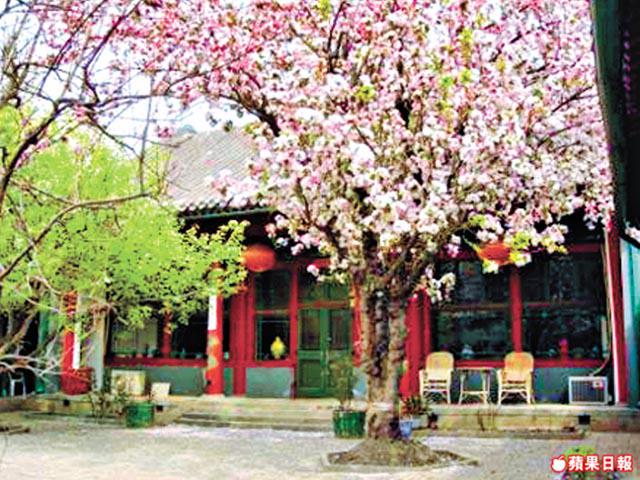

但刻下的全職媽媽,也是曝光率最高的女人,她不做神秘的紅門後代,在她的新浪微博上,按字索驥,看得出她生活的線索。她關心民生、政治、娛樂。她和老友聚會、照顧女兒、開雜誌選題會、主持節目、開設計商店。包括章含之去世後,外交部要收回史家胡同的四合院,與外交部打官司的開庭會,她都用手機發送微博做現場直播。「我沒有甚麼秘密了。但也不是無所顧忌。」她時有爆料,口無遮攔,說出的真相常常引起圍觀,「很多事我只能說一半,說多了天下大亂。」她和艾未未是老友,一個迷twitter,一個迷新浪微博,即時博客是心直口快的人的好路徑。

正義感別浪費

「我覺得中國人的正義感是來之不易的,大部份人都始終持着一個安全的價值觀,甚麼觀點要表達,甚麼不要,想得很清楚。所以我們如果還擁有一點正義感,別浪費它。」

她是「好事之徒」,國家大事,坊間小事,她不做看客做說客,「我們的傳統文化裏,向來是做順民的,我真覺得中國的皇帝好當,要是放上一幫愛爾蘭人,早上街該幹甚麼幹甚麼去了,我們中國人是到了所謂忍無可忍毋須再忍時才會揭竿而起。」

她辦的《ilook》雜誌是唯一的本土時尚雜誌,早年的宗旨之一就是「不要女孩學習怎麼打扮勾引男人」,她要的是創造文化話題。《ilook》越辦越知識分子化,少了很多商業機會,她卻覺得無憾,「這麼多年,我的雜誌沒有死,每一期都出刊,已經是贏了。」

「我對掙很多錢是不反感的,但是要用甚麼樣的方式掙很多錢?這是我在意的。我不物質,沒太大慾望,現在的生活只能算標準的中產。」她的車還是章含之以前買的一輛大眾化的中檔車。在電視台主持一檔清談節目,《亮話》,只按自己口味邀請冷門嘉賓,藝術家是時代的珍寶,她如浪裏淘金,找尋至真知味的人來對話,「不可能這個國家人人都想着賺錢,那樣會是一個很恐怖很恐怖的情形,新聞媒體若沒有一些新鮮東西給大眾看,若不能給出一些價值觀念,形同虛設。」

愛恨於斯

她的祖輩章士釗留下一個清冷的名士背影,母親章含之是孤獨的「中國最後一代名媛」,到她這一代,像是成心抗拒,她要以另一種姿態示人,活得自由才珍貴。從美國回來創業,她自認未受庇護。她說話爽利卻不能精於世故,她講剛從美國回來時想租友誼賓館的房子,人家提醒要送禮,她提着八瓶茅台酒在門外躊躇,「怎麼能不着痕迹地送出去?」管房子的負責人和她推來搡去地讓禮,最後八瓶酒全部打翻在地,「全用來擦地板了!」吸取教訓,從此後她再不為難自己。她一心想把女兒送到國外讀書,「我就怕我女兒生長在中國,以後特別物質,我這麼不物質的人,她長大後我倆有分歧怎麼辦?」她是美國籍,孩子卻是中國籍,進不了國際學校,她跟教委商量,被訓得灰頭土臉。「別人勸我給孩子造個假護照,可是家長對孩子的心願是甚麼?希望她守法,對社會有貢獻。難道她進校門前我就得先違法?算了,真是天大的矛盾。還是上中國學校吧。」

「反正,你知道,一個人做人不用那麼低三下四的,有些東西是不值得你那麼去做的。」國際學校受教委明令不能收中國孩子,但還是有中國部長的孩子「走後門」入校,也有講原則的校長抗議:我來中國就是為教育中國孩子,你們下令我不可以收,你們這些下令的人又找關係想進?「我最遺憾的事情是:如果我是守法的人,校長又是講原則的人,我的女兒永遠也當不了這個校長的學生,可是我就是希望這樣的校長去教我的女兒。」

融不合割不開

史家胡同四合院是她長大的地方,當年周恩來批給章士釗住的,她不明白最後房子歸屬怎麼會在外交部名下。她對此番結局無能為力,只在微博上調侃道:看來以後倒插門的女婿(指喬冠華)不能隨便招。她是名門後代卻不是紅色背景,少時赴美求學許多尷尬辛酸,到中年時回想,也是她「痞氣」的根源,對很多事物的不屑,緣於早年的被動離棄。於是這代人在中西搖擺,新舊交替裏成長,生出非同主流的價值觀。

「我祖輩父輩,那都是站在刀尖上跳舞,在鋼索上走的人。到我這兒,還為甚麼非得在中國生活?很難解釋,如果你是寫字的,做藝術的,你會發現所有讓你興奮的事兒都發生在這片土地上。你在美國在歐洲再大的事,還是覺得與自己無關,號不到那個脈。住在中國會讓我覺得和這裏的社會脈搏同拍,陳丹青與艾未未可能都是這個理由,對這社會提很多意見,但並不想離開。我們的原則和價值觀念是和這裏的不統一,可是我們的情感和利益又和這裏無法分割。你要問我有甚麼擰巴的事兒,這就是一個天大的擰巴。」

變.不變

五年,不可能沒改變,尤其一個中年女人。她發福變胖,從城市移居郊區,和男友從情人到夫妻,在北京郊區買了塊地,設計師老公親手蓋了房子,家裏添了新成員——領養的女兒。沒變的,人到中年,沒學會市儈、圓滑、捧場或迴避。這可貴,但是否不易?

「一個人如果能保持一貫性,你就可以知道他的人品是甚麼,位置是甚麼,觀點是甚麼,他有沒有底線和原則。我喜歡這個一貫性,我希望看見人的價值觀念在一生裏是持續性的。這對我這樣的人來說,容易。」