在公立醫院工作了四分一個世紀,現年51歲的曾繁光從不是個乖員工。他喜歡在公開場合批評公立醫院精神科資源嚴重不足;他也喜歡對着公眾大講talkshow,中間夾雜粗口。這位青山醫院精神科高級醫生,兩個月後正式離職,轉為私人執業,專心作畫之餘,又計劃在屋邨開辦課程傳授教子心得,「想教好家長、教好細路,避免好多不必要問題,例如濫藥」。他強調,離開只為更快樂,絕無半點委屈。

曾繁光在青山醫院的辦公室內,掛滿抽象畫,全部出自他手筆,其中一幅看來是連綿山脈,曾繁光卻說,那些看似山丘的,其實是一個個人體器官,「有病人一睇就睇到出嚟,覺得好親切,係自己身體嘅一部份」。曾醫生叫記者嘗試感受,記者卻看不明白。他說:「冇所謂!每個人睇到嘅都唔同,起碼要試吓睇。」

對子女採取開放式教育

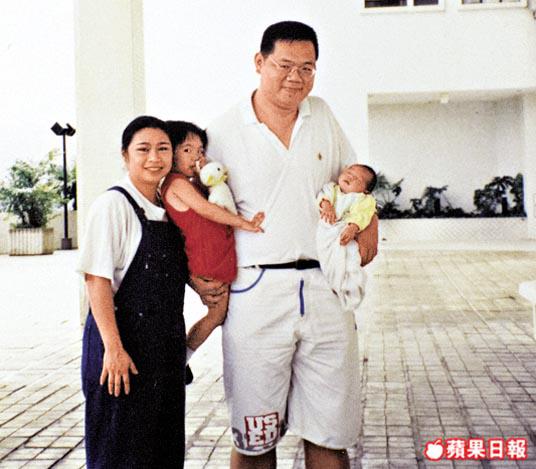

「不怕失敗,至少嘗試」,是曾繁光教孩子的座右銘。他一家五口,大女兒今年完成國際預科(IB)文憑,另外兩個孩子仍在讀中學。從小到大,曾醫生都會讓孩子們碰釘,「好似大女細個話想學跳芭蕾舞,點知未識跳就撞咗埋塊鏡度」。

跳芭蕾舞撞板,大女兒將目標轉去學拉小提琴,「我冇阻止,只係一個小提琴好貴,我要求佢至少拉兩年,結果,佢舊年已經考到第8級」。曾繁光說,只有讓孩子勇於嘗試,才會找到他們真正的興趣,「阿仔想學非洲鼓,我又陪佢去報親子班,佢哋想學乜嘢都可以話好,但一定要佢哋交代進度」。

開放式教育,讓這位醫生爸爸成功在孩子心目中建立慈父形象,但面對社會裏一些大是大非的問題,例如濫藥,這位慈父也會嚴肅認真起來說:「我會要啲細路諗吓索K有乜害處,好彩佢哋都識答我會索壞腦。」曾繁光更會與孩子玩角色扮演,輪流扮毒販,「等佢哋知道,啲毒販會用乜嘢方法引誘佢哋,又學識點樣拒絕」。

至於在青少年間越吹越熱的「hea」文化,曾繁光認為,年輕人hea,只因為他們怕失敗,「佢哋就係怕丟臉、怕沮喪,先會連做都唔敢做,先會hea」。想克服失敗帶來的負面情緒,他建議年輕人不妨多失敗幾次,「衰多兩、三次,就乜都唔怕,就會不恥下問,咁先唔會再失敗」。

這些教子心得,曾繁光希望應用在自己的家庭之餘,也想貢獻社會,「有個衝動,想教好家長、教好細路,咁就可以避免好多不必要嘅問題,包括濫藥」。離開醫管局後,他計劃把現時與部份學校家教會協辦的親子課程延伸至屋邨,進入社區。

每個症至少診斷半小時

「個仔數學唔識計,直接講個答案畀佢聽只需要花20秒,但係叫佢自己睇番書嘅例子,引導佢自己搵個答案出嚟,就要成30分鐘;問題就係作為家長嘅,肯唔肯花呢30分鐘。」曾說。

30分鐘的堅持,不只用於教育下一代,面對病人,曾繁光同樣堅持,每個症至少診斷半小時,才算理想。「做心理治療,做唔夠半個鐘做嚟為乜?」專門負責為病人提供心理治療及性治療的曾繁光說。

曾繁光講究心理治療的質素,除了為病人好,也因為他十分熱愛這門學問。「嗰時喺瑪麗醫院學完心理治療,就產生好大興趣」。他會自掏腰包到外國參與相關的課程或研討會,寧願犧牲自己的用膳時間,也要看新症。

直至九十年代初,曾繁光轉到由屯門醫院與仁愛堂合辦的治療中心,在那裏成立心理治療團隊,最後落戶青山醫院明心樓的精神科門診,一做便是10多年。

然而,一再發生精神病人出院後殺害家人、鄰居的不幸事件,醫管局被批投放在精神科的資源嚴重不足,更被揭每個病人每次見醫生,只有兩、三分鐘,曾繁光的堅持反被人評為「多餘」。

今天曾繁光選擇離開,難免令人聯想到,是由於醫管局的作風違背了他個人的堅持;聽罷,他卻咯咯大笑:「我響呢度(青山醫院)都做得好開心o架!我唔走,都會照樣鬧醫管局,鬧吓鬧吓家放落精神科嘅資源咪越來越多,只係你哋唔知。」

工廈開工作室閒時作畫

曾繁光說,離開只為了更快樂。在他的世界裏,快樂的人生除了可以開課程教家長、可以在自己開的診所內每個症睇30分鐘,也包括可多抽時間畫畫,為了他今年11月在教育學院舉行的個人公開畫展做好準備。

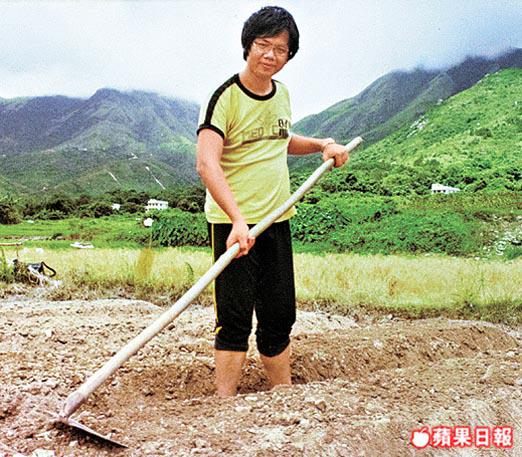

喜歡作畫的曾繁光,在葵涌一幢工業大廈租了個工作室,放假、放工兼且有靈感時,便會抽時間上來畫畫。工作室內放了上百幅抽象畫,包括新作《滄海6》。

記者說在畫中看到一座憤怒的城市,因畫中所有建築物都在一片紅色的火海中;曾醫生聽罷笑笑,說記者對了一半,因紅色的不是火而是熔岩,「唔緊要,每個人睇到嘅都唔同,最緊要今次試過睇」。記者 陳凱迎