04年,龍應台發表《香港,你往那裏去?》,批評政府不重視本土文化和永續發展。同年,詹宏志來港開城邦書店,企圖刺激閱讀文化,只是,上任不久便離開。這天,詹宏志以華人文化觀察者身份再出現。我問:「在文化層面,香港會否成為失落的阿特蘭帝斯?」他笑:「我不想唱衰香港……」然而,這個曾受香港文化啟蒙的旁觀者,看到了我們自我放棄,自我邊緣化。一邊聽,我的心一邊往下沉,看來,沒救了!

撰文:暨連壽

部份攝影:陳盛臣

多角度詹宏志

地理上,他是南投縣草屯鎮人;事業上,是台灣PChomeOnline網路家庭出版集團和城邦文化創辦人,是《牯嶺街少年殺人事件》和《悲情城市》的出品人;傳媒上,《亞洲週刊》稱他是全球華人文化的觀察者;感性上,是「用知識創造價值的魔術師」及「台灣最有魅力的演說家」。

八卦雜誌啟蒙

「對於一個鄉下人來說,香港簡直是整個世界,從小,我受香港書刊啟蒙,擴闊見聞。」這是1984年,得查良鏞作擔保人而來港旅遊及工作的詹宏志的一番體會。作為一個尚算年輕的香港人,這話我聽來,卻是遙遠又陌生。反而,他說:「當時,我常常覺得自己是以外星人的眼光來看香港,很遠很遠的距離。」

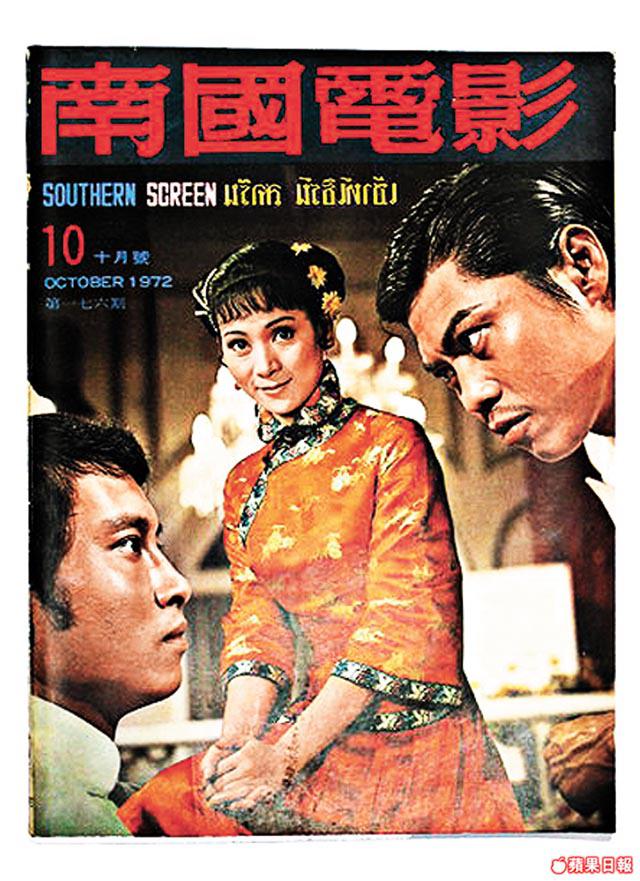

六十年的台灣鄉郊,沒書店,識字的父親,在家中竟沒放一本書,哥姐卻各自擁有一個神秘抽屜。一天,詹宏志膽怯地拉開哥哥的抽屜,發現《三國演義》。書內沒一字明白,哥哥以說書人身份朗讀起來:「天下大勢,合久必分,分久必合……」頓時興趣暴發,膽子大起來,竟也開始探索姐姐的神秘領域。「愛情小說可沒興趣,還是《南國電影》較吸引,你可知道六、七十年代的香港娛樂有多大滲透性,是亞洲地區的Spotlight。」這是邵氏的娛樂刊物,介紹明星花邊新聞:「明星影響力大,雖只是一本八卦雜誌,但內容不如現在般單調,還會介紹國際動態,介紹不同國家文化,那時,台灣沒電影工業,當看到葛蘭、尤雅、凌波、林黛等人,才知美女是何模樣,還有最美的動物張仲文,教我認識何謂性感。這是讓我踏進世界的階梯。」

「窮」得只剩下錢

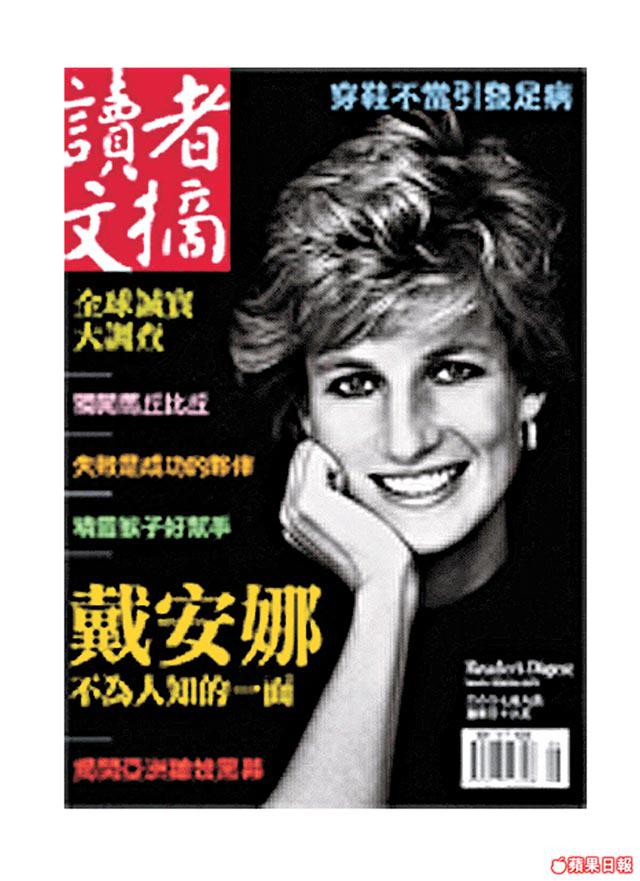

這位透過八卦刊物認識世界的「外星人」,在大學一年級時,已當上了校報記者。畢業後,他加入《聯合報》和《中國時報》,後來涉足出版事業,從此開啟他與香港另一段關係。「八十年代,香港本來是世界華文中心,像《讀者文摘》如此重要的國際雜誌也在香港編採,加上音樂和電影兩大產業,不止半開放的台灣,連未開啟大門的廣東省也被港式娛樂滲透了。」就在這時候,詹宏志來到香港。「事實上,那時香港已被中英談判弄得頭昏腦脹,大部份人都想離開,《新報》及《明報》也想撤離。」在他口中,香港的文化發展,就是從這一刻起,停頓下來。「可以這樣說,是香港人自動放棄香港文化。曾經,我想過香港可成為世界華語繙譯中心、所有中台作家學者都以香港做出版基地,還有音樂和電影,都很有水準,你們白白放棄了機會。」

詹宏志亦帶領不少香港作者,甚至無名之輩往台灣出書,如張五常和蔡瀾。「香港出版社是看到書本有利潤才會考慮出版。」功利,不一定是錯,可是猶如長線投資的文化產業便漸被人遺忘,最後,「窮」得只剩下錢。

三個人……

三本書……

沒有願景被趕上

「香港失落的原因有很多,除了台灣和大陸於八十年代慢慢開放,奪去香港做中介的角色,令不少有錢人不做推動,沒錢的人又做不到,還有政策問題。」1997前的情況,亦誠如龍應台所說,殖民管治以遺忘歷史破壞文化為己任。只是,回歸後,政府繼續忽視本土文化。「無論是董建華或曾蔭權都沒有明確目標,不相信文化願景,就以寫影評為例,八十年代的《電影雙周刊》用法國人角度看電影,是一項深層的文化產品,都是你們的資產。那時的台灣,娛樂圈不夠大,根本沒有足夠資源,現在人人也趕上了。」比起全民炒股的定焦式進取方式,原來香港人從未欣賞過自己的寶貴資產。「若你們不珍惜,任何人也沒辦法,你們政府對發展是在不夠用和不想用之間。」台灣近年用一些位於市中心的舊大廈改建成文化創意陣地,讓年輕藝術家等人有謀生機會:「用這麼高價值的地皮做這麼低用途的工業,近年台灣在進步中,懂得尊重文化,可能香港仍要走漫長的路。」不知道香港的西九文化區可否一幢住宅樓宇也沒有呢?

96年,一名記者在胡亂間問詹宏志如何看九七後的言論自由,他說香港有了自由百多年,不可能一下子改變,就算要改變,亦必須經過很大的工程。今日,他仍覺得沒說錯。「每天上茶樓,打開報紙,所有人都給你罵了一遍,這情況怎可突然沒有呢?現在,部份傳媒靠攏大陸,這行為我不贊成,卻明白。只是,長此下去,傳媒工作者會不被尊重,後果是難以製造輿論,記者和編輯質素降低。」傳媒沒人信,民間運動一樣受到衝擊,因已不能裏應外合,向政府說不。「台灣的政治運動有幾十年歷史,但不代表文化運動沒有進步,兩者可同步進行,我可以說,你們的抗爭運動是我看過最文明的,只是若你們的政治仍只在路上,不止文化,所有事亦只能在路上。」香港邊緣化,從外來人來看,與興建高鐵與否,全無關係,全因我們實行自我隔離。

從韓寒看大陸

詹宏志是首位將大陸作家帶進台灣的人,現在已不再做引薦工作了,只做一個觀察者。說到大陸具影響力的年輕作家,當然少不了即將在書展登陸香港的韓寒吧。被禁近一年的自資文藝刊物《獨唱團》最近出版,兩三天已賣掉五十萬冊,香港的「二樓書店」,天天有人問貨,那不如由詹宏志將他推向國際吧?「韓寒是一個現象,若他離開了大陸,影響力沒那麼大!」但他這類邊緣異見分子,確實給人一種清新感覺。「大陸沒有言論自由,他老說差不多犯禁的話,給不少人吐了一口氣,尤其是年輕人。可是,會對台灣和香港有影響力嗎?我不覺得有。」在大陸行走多年的詹宏志,看過不少人如何將擦邊球玩得漂亮,但情況與六十年代戒嚴時期的台灣,截然不同:「那時候,作者寫了很多字,以委婉方式做到好像甚麼也沒有講的情況。現在韓寒,必須用一個方法來面對審查,他不能任何都說,可稱『韓寒密碼』。某一程度的言論,政府會接納他,超過某一程度,自然出現反擊,只是同時沒甚麼大型的政治運動,並不能像台灣般政治文化抗爭平衡地發展,即是距離自由民主仍有距離。」那麼香港人是否應抓住這「距離」,騰時間來搞搞文化呢?

依詹宏志的觀察,若兩岸三地的人甚麼也不做,最後是由北京成世界華文中心:「台灣是有能力爭取,但我始終覺得香港是最好,畢竟香港曾經是台灣文化的啟蒙老師。」又記起龍應台的話:「甚麼時候,你(香港)終於要開始跟人家比『內涵』呢?」為何旁觀者總看得透徹得多?

一小時看十萬字的神話……

詹宏志其中一項最為人津津樂道的,肯定是「一小時看十萬字」的能耐。對此,我一直充滿狐疑,當然要藉此良機,找出這速讀鑰匙……詹宏志從兄姐的神秘抽屜,開啟了書本的世界,然後,凡有書的地方均有他的蹤影。國小時候,鄉下有了書店,品學兼優的姐姐成為出版商與書店之間的跑腿,常帶新書回家過夜。每次詹宏志如飢餓的虎,往往能在一晚間完成二三十萬字的小說,久而久之,習慣了高速看書。「我看書跟你們不一樣,不會逐字看,但我可明白書中所說是甚麼,不會忘記,也不會錯。」唔……神話原來真的不是人人可創。