所有記憶都是潮濕的,包括香港文壇教父劉以鬯腦海裏的。四、五十年前的作品《酒徒》、《對倒》,今日仍可成為culticon,導演王家衛也要以《花樣年華》、《2046》致敬。劉老師92歲高齡,仍埋首創作以電車為題的短篇小說,描繪西港城至筲箕灣的大城小景。創作靈感源自老上海的記憶,「鍾意電車,因為上海都有」。上海來的老作家一直懷念過去的一切。

難忘上海生活與文化

關於電車的短篇小說,上部寫西港城至筲箕灣,下部是筲箕灣到西港城,狀似電車公司宣傳品,但歌者非歌,若來自作品已放進殿堂膜拜的劉以鬯手筆,又作別論。「寫電車,都可以好特別。」居住太古城的他閒來最愛電車,坐在上層看街景,筲箕灣坐到西港城,之後折返,「中環睇到嘅街景,同灣仔都好唔同,好多嘢可以寫」。

「試過以為自己新創嘅風格,原來有人寫過,但唔緊要,最重要係原意係要創新。」他說新作會以精緻帶詩意文字來寫,形式未定:「希望特別嘅。」《酒徒》的意識流獨白、沒有故事人物的《動亂》等舊作,都讓讀者對新作的創意引頸以待。

上海夢魘,從未醒過來,電車是其中之一。1948年由上海來港任《香港時報》等編輯,最深刻印象便是電車,「因為上海都有,華人地區有電車地方唔多」。住曾有小上海之稱的北角,到夜總會聽上海來的菲律賓樂隊演奏,愛吃上海小食臭豆腐。

他最緬懷還是上海文學世界,他於上海創辦懷正文化社,出版嚴肅文學,但來到南方小島,「寫稿好多時都係為生活,娛樂他人」。每篇稿費30至40元,等於10碗雲吞麪。他每天花逾10小時娛人,只有在夜闌人靜才偷偷娛己:「寫一啲創作性嘅文章,要與眾不同。」

「《對倒》係與眾不同嘅作品。」愛集郵的他說,對倒是郵學名稱,即一正一負雙連郵票。1972年報刊連載,寫一個緬懷過去的男人,與憧憬未來的少女,在同一城市遊走的不同感受。王家衛用《花樣年華》致敬,但劉以鬯說:「套戲只係參考咗故事結構,內容同《對倒》無關。」

梁朝偉拜會為戲取經

王大導的《2046》引用《酒徒》,與《花》一樣主角周慕雲都是報紙編輯,又曾到新加坡工作,與劉個人經歷相似。「王家衛有帶過梁朝偉搵我,睇吓60年代編輯係點樣。」他說電影中周慕雲坐在舊報館的背影,確跟他當年有點像:「但佢唔係扮我。」他澄清《酒徒》也非自傳式小說:「我都唔飲酒,寫偵探小說,都唔使殺過人啦。」

再否認,讀者還是一廂情願。《花樣年華》裏張曼玉曼妙的腰姿,《2046》裏周慕雲的風流,有多少是劉的生活寫照?劉太這時機靈護駕:「邊一行都有風流有唔風流o架啦。」(《酒徒》:「一若牡丹盛開,她站起身,走了,留下既非『是』又非『否』的答覆。」)

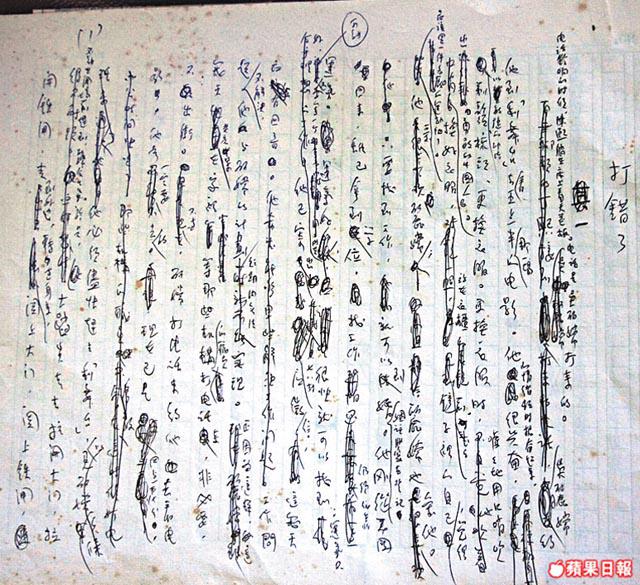

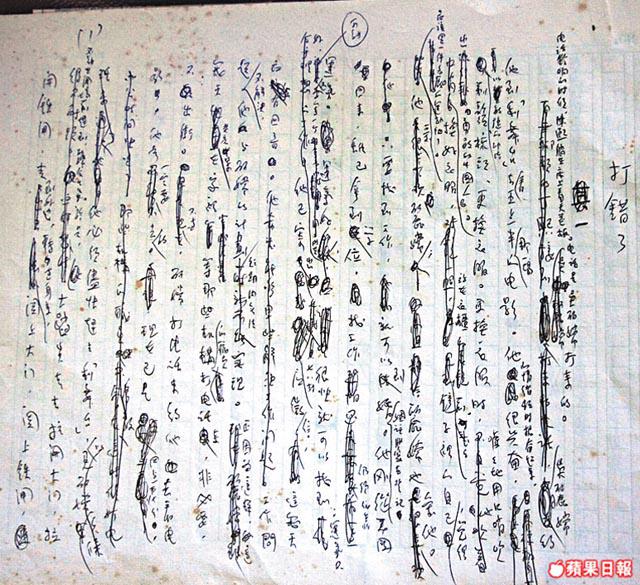

劉太與老伴走過53個年頭,丈夫成為今年書展年度文學作家,會展舊翼文藝廊會展出作品,她翻箱倒篋找來丈夫乘火車來港的車票、在上海出版的文學作品及手稿等。劉老師受訪時「意識流」地偶爾突然離題,她會輕輕帶他回正軌,又在適當時候提醒:「王家衛冇畀過版稅你,畀你嗰個係黃國兆。」導演黃國兆正拍攝忠於原著的《酒徒》。

劉老師每天讀報,對於哪份的副刊最精采,他笑說:「我心中有答案。」隨即又說:「講出嚟得罪人,唔講得。」至於o靚模「騎劫」書展,老人有點不悅:「唔好咁啦。」

他繼續天天坐電車,開往朦朧的未來,但車上乘客不只他一個,在老伴扶持下,努力娛樂自己。

記者 翁煜雄