動盪年代,黃金白銀價值高,又容易兌換,是出門防身的最佳貨幣。金銀業貿易場見證着這貴金屬,每両由百年前800元升至昨日收市價11,158元,風光過,也頹靡過。隨着真黃金地位漸被股票取代,成立100年,金銀業貿易場經歷大起大跌;黃金經紀也由七十年代的風光時期「生意唔憂做」,到現在處於被淘汰的邊緣。 記者:歐陽文倩

早年的香港,投資工具不多,黃金既保值又易入手,炒賣黃金的市場蓬勃。入行逾30年、由電話接線生到董事總經理的李錫明,回憶金銀業貿易上世紀六十年代的風光日子,一個營業牌費用高達7,000元,那時10,000元便足以買一層樓。到了八十年代初,營業牌更值上240萬。

「黃金揸10年變爛銅」

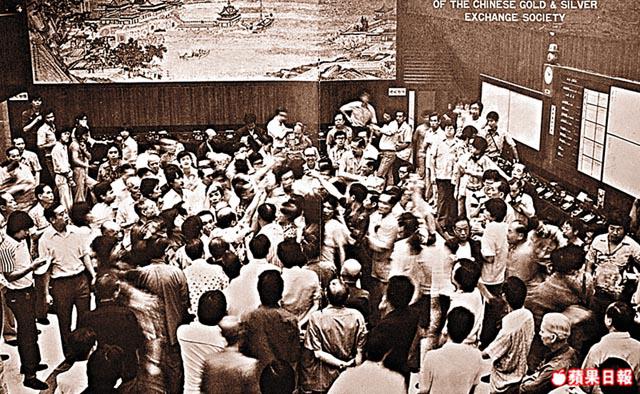

1977至1983年是金銀貿易場巔峯年代時期,該場理事鄺德成表示當時生意多到「唔憂做」,出市代表多數集中照顧大客,小額散客便沒有人願意處理。客人千方百計找出市代表安排買賣,不惜支付較高手續費。

金銀業貿易場只有半個籃球場大小,佈置一點不豪華,卻每天處理巨額交易和擠着300、400人在買賣。鄺德成表示,由於場地狹小,一個轉身或後退經常踩到別人的腳,管理層為免皮鞋踩傷人,下令所有出市代表進場時都要換功夫鞋,皮鞋全要放在場外交由專責擦鞋匠打理,李錫明笑稱情景「好似鞋舖咁」。

花無百日紅,八十年代金銀交易過熱,1984年泡沫爆破令金價急跌,出市代表也經歷金價暴跌的困境,營業牌也由200多萬元跌至20多萬仍沒人要,行家都苦笑道︰「黃金揸咗10年都變爛銅。」時至今日,金價回升至過萬元一両,但貿易場人頭湧湧的黃金日子一去不返,交易電子化取代臨場買賣,大量投資者也轉投股票市場。

如今香港仍保持作為國際第三大黃金交易市場,但貿易場開市時只有十數個四、五十歲的出市代表,懶洋洋的接電話處理買賣。

電子系統取代人手

在鄺德成眼中,出市代表既是金銀業貿易場的特色。1972年加入貿易場,學師三年後開始任出市代表的他,經歷風光後,如今也承認大家已接受電子系統取代人手,只是寧願自然淘汰,他說:「最難過都係見住當年一齊做嘢嘅行家一個個咁過身。」

亞洲電視本港台將於本周五播放香港電台《原來錢作怪》,介紹金銀業貿易場。

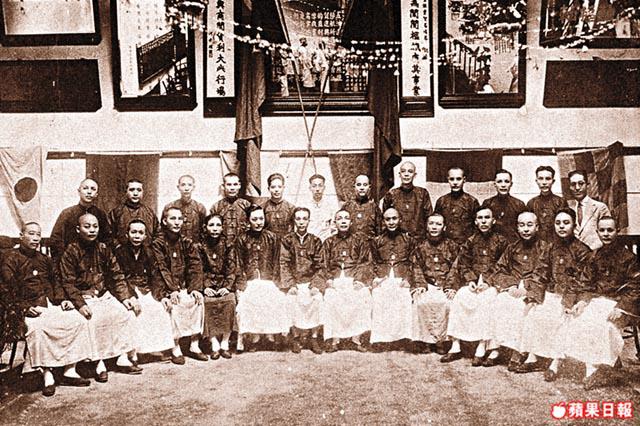

初期做碎金碎銀買賣

香港金銀業貿易場成立於1910年,至今已有100年歷史,成立初期名為金銀業行,1918年第一次世界大戰完結後,才正式命名為金銀業貿易場。當時本港流行碎金碎銀買賣時,貿易場是這些貴價金屬的交易場所,後來也有金條、大金、銀元大洋買賣,以至美鈔及日圓等外幣交易。

1962年後,貿易場只餘下金銀買賣,近年一直是黃金投資者及金商,利用黃金作為投資、投機、對冲和套戥的交易場所,形同香港交易所的角色,出市代表在交易大堂仍保留以公開叫價及做手勢進行買賣。

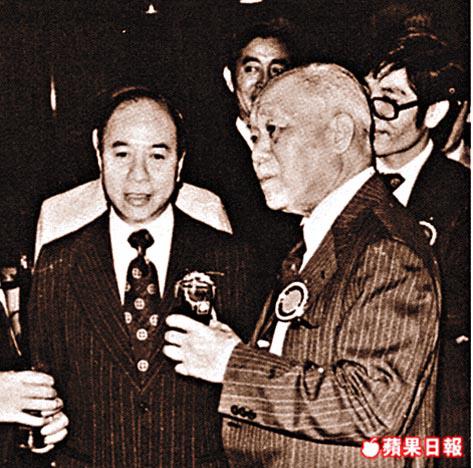

貿易場只曾在戰爭期間停止運作,發展期間經歷錢櫃枱及銀號等不同階段,可說是本港銀行的前身。事實上,貿易場的創辦者皆為找換店及銀號之東主或主事人,戰後領導該場的何善衡、何添、馬錦燦等皆為本港各大華資銀行的創辦人。而1955年加入、1970年當選理事長的胡漢輝更有香港金王之稱。

出市代表以手勢交易

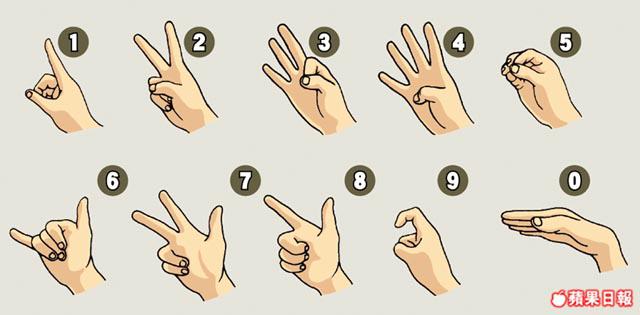

要成為金銀業貿易場的出市代表,必須學懂一套手勢。無論是行內通用語,或者是公司中的密碼,做手勢都是場內緊張氣氛中最快捷的溝通方法。

通用手勢主要表達數字及賣出、買入的簡單訊息。數字以5、7、8、0的手勢較特別。5是五隻手指撮在一起;7是豎起拇指、食指及中指,做成「七」的形狀;8是豎起拇指及食指,做成「八」的形狀;0是打平的手勢,將手心放平,橫掃一下。金銀業貿易場理事鄺德成提醒,做手勢時最忌不停擺動,令人看錯數字。

至於賣出、買入的手勢,行內通用的有兩種,一是豎起拇指以示買入,尾指向下以示賣出;二是手掌向內撥以示買入,手背向外推以示賣出。

金銀買賣是分秒必爭的事,有時要趁着行家不注意時完成交易,所以不同公司還有一套自己的專用手語,只供內部溝通用,不讓其他行家知道。鄺德成表示,手勢包括摸頭、摸鼻、摸下巴,至於代表甚麼,就不方便公告了。現時只有香港和芝加哥仍保留做手勢的交易模式。