在去年的六月四日以前,艾未未的新浪、網易、搜狐博客同時關閉,確切地說是「被關閉」。這一年來他像個游擊隊員,在給他的聲音找出口。在大陸,「艾未未」是敏感詞,你想看關於他的消息常常會導致網絡掉線。從前他為那些想發聲音發不出的人吶喊,然而命運卻安排他們同命相憐。縱然頭破血流,但依然地「執迷不悔」,只為:讓更多的人知道,你有一種權利,當痛的時候可以喊。

撰文:鞠白玉

部份攝影:羅洋

「有的時候我覺得像在一個黑洞裏行走,走得太遠了,再沒法回頭。一個人去盡最大可能追求個人的自由時,消耗是成倍的。」

——艾未未

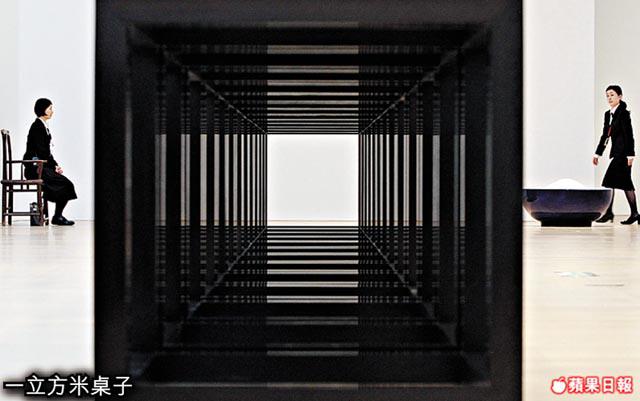

艾未未,藝術家,建築師,社會評論員。1957年生於北京,反右期間與父親艾青在新疆居住16年,78年考入北京電影學院,81年赴美,曾就讀紐約帕森設計學院,94-99年主編中國前衞藝術刊物《黑皮書》《白皮書》《灰皮書》。03年始參與設計「鳥巢」,07年作品《童話》帶1,001個中國人赴德個參加卡塞爾文獻展。08年,發起公民調查志願者活動,對5.12大地震遇難學生的具體數字進行調查,截止到10年3月,共核實5,212名遇難學生名單。

在草場地的藝術區,他的院落似一個王國,灰色磚牆城堡,鬱鬱葱葱的植被,牆上有Fuck四個字母,十幾個年輕人在為他工作,為他的建築,裝置藝術,還為他所關心的人群。這院落幾乎每隔幾天就會湧進大批的藝術學院學生,他們從全世界各地來,參觀這個觀念藝術家的大本營。他特別喜歡年輕人,興致好的時候他會帶隊參觀,忙碌的時候他躲在一邊佯裝不是主人。

這胖子坐在電腦前認真地瀏覽Twitter,之後站起來和助手交代了幾句,起身向院落裏走,臉上全是笑意。他樣子那麼和善有禮,憨厚得像熊貓,卻是大陸網站的「病毒」。他是公共藝術的建造者,包括奧運鳥巢。他是在歐洲最具名氣的藝術家,但在中國大陸,他也是一個上訪者,一個最普通的上訪者,和其他的人有相同的命運,得不到回饋。

他的父親艾青曾因為是個右派在新疆吃盡了苦頭,而他現在以醒目的左派形象示人。反權威,同情弱者,厭惡舊的傳統和所謂精英,和體制對着幹。重要的是他向來是這樣做的,他不是只說廢話的知識分子,「那是一種樸素的左翼精神,不是理論,是行動,今日社會能有未未,是進步。他的抗議方式非常個人化,但很有力量。」畫家陳丹青這樣形容他。

按捺火氣的憤青

環保人士譚作人被判入獄五年,其實這是早預料的結果,艾未未他們盡了力,對着銅牆鐵壁聲嘶力竭。作為證人,他在開庭前受成都警察的拘禁,頭上挨一記重拳,他問:「為甚麼打人?」對方說:「不要裝神,哪個打你了?」其他的證人中一位女生,在警局受監禁超過24小時,艾未未約見法制科科長,等了四小時,犯了糖尿病,會面時對方聲東擊西,一副無賴相,終於激怒他:「你丫還是人嗎?」

這算是他和政府打交道時說的少有的重話,其餘時間裏他為其他人的維權皆是律政下的良民。他是刺頭,憤青,卻按捺着火氣去對話。在德國慕尼黑美術館的展覽前,艾未未發現自己語吃,入院後便昏迷,原來是出國前在成都受警察那記重拳,打得他腦中線嚴重偏移,顱內全是積血。醫生在他頭上開兩個洞放血,他握着血袋的照片成為德國報紙頭條。回來起訴警察,得到的回應是:沒有證據說明我們打人,我們是執法辦案。

「你不願意用最壞的方式去想像一個政府或者國家。你覺得這樣可能不合理。這件事是由某一個人來完成的,某一個很儍的警察做了一件不是他職權範圍內的事,用暴力來對待。當然他是受到體制的鼓勵才會這樣去做的,否則沒有人願意去這樣做。只是長期受到體制的鼓勵。當全世界都知道這樣的事情發生的時候,一個體制居然出來去掩蓋或者是否認這樣的事,你會覺得,哦,甚麼人才會這麼儍?才會用更大的代價來去拯救一個謊言呢?但是這是發生在中國的一個非常大的問題,就是整個體制在為這個體制中每一個錯誤在埋單。那麼把所有人都捲進去,政府變得完全沒有信譽,沒有任何人對前途抱有希望,無論是那些獲得利益的,或者是受到輕傷的,都對這個前途是沒有希望的,這個我覺得是政府很大的一個損失。」

這國家是貧困戶

別浪費,無論是聲音還是血,他和他的助手用錄音機和手機全程記錄下成都的經過,製成一個紀錄片《老媽蹄花》,在Twitter上轉發了幾萬份。「我要麼認同你,認同所有不合理的事情,放棄所有的原則,對世界的看法全盤放棄,要麼我得一直告下去,根本沒選擇。」

「有些政府官員問我,你這種身份的人幹嘛非參與到這樣的事情裏來?好吧,現在我有同樣的理由和那些人做同樣的事情了,如果在不公平的事情上這個國家沒有任何改變的想法,它在人眼裏都是個貧困戶。」

調查地震死難學生名單,為受強拆困擾的藝術家上長安街遊行,他行使公民權,別人指他是「和政府對着幹」,也有知識分子說他是閒的,要麼就是行為藝術的投機心,他問那些人:「說的是人話嗎?」

「這就是中國知識分子的普遍現象,他們不能認識到人群中存在的共同價值,當一個人受到傷害的時候,每個人都不可避免。可是那些獨善其身的做法,是有意擺脫這個現實處境,他們不想直觀地表達自己的感受,這種退讓使這社會缺少了最鮮活的聲音。」

螞蟻間的訊號

「最直接是最有效的方式。危險嗎?可如果危險還沒發生你就對自己的尊嚴先自我摧殘一番,你就只能成為自己的恐懼下的犧牲品。」

他和政府打交道時最常用「我是公民」的措詞,對方愕然,他見對方愕然他更愕然,雙方似陷入詫異的循環。但他從不啞然。說他妄圖顛覆政權,他大笑,問:「你知道我在美國都幹了甚麼?」

在美國18年,無數大大小小的遊行,參加反海灣戰爭的遊行時,他拍下警察打人的照片,寄去警局投訴,令那警察局長和打人警察停職。

說他反黨恨國嗎,他在美國也一樣在馬路上叫喊。

少年時在新疆的記憶是跟着幾百隻羊身後走,漫天的沙塵。父親近乎失明,彎着腰每日去打掃女廁所。一家人住在地窖子裏。他把那段歲月叫作「流亡」。後來回北京讀電影學院讀到一半就去美國,可稱為是「流浪」。在美國他混在藝術村,沒拿身份,18年後站在街上想想自己,沒房子沒存款,他似乎有意做個一無所有的人。新疆的生活令他和他的家人被某種價值排除在外,以致他長大後也對任何價值充滿不屑和懷疑。「所以我這一生都是個不合時宜的人。過去被體制擠壓,到美國是非法移民,我沒依附於某種價值,空手而歸。回到中國來覺得兩邊都熟悉都陌生,和時代的節奏和價值都不吻合。我不在乎,主流價值裏的名利都是非常可恥的東西。」

不屑的東西都慢慢跟了上來,名氣財富,他可以拿三千萬元去實現某個瘋狂的藝術舉動。瘋狂的念頭能實現,只是因為他發聲他行動,欣慰的是別的,「有天我想去三里屯走走,街上有很多陌生人和我打招呼,他們對我笑。那種就像是螞蟻之間的訊號,大家碰碰頭,聞一聞,就走了。由此我知道我做的事情沒白費。」

後記

胖子軟肋

他那麼胖,有糖尿病,頭上開過兩個洞,雖然他總是笑,可我不相信有絕對的靈魂強大的人。於是我問:究竟你的軟肋是甚麼?他沒有笑,說:「即使經過無數件事情,我仍然是一個有情感的人,我常常覺得崩潰,即使你很信仰的東西,你也很難為它付出太多。」

鞠白玉,

滿族女,

八十後,

達達主義者。