秦始皇勞民傷財建造兵馬俑,希望大軍常伴左右,死後在地下延續偉大皇朝。二千多年後的今天,兵馬俑不但重見天日,還越過高山越過海,遠征海外宣揚國威。加拿大上周展開當地首個兵馬俑大型展覽,最大贊助商是港人何鴻毅。中國與加拿大的文化外交新一頁,由港人揭開。

記者白琳多倫多報道

多倫多皇家安大略博物館上周五舉行「中國秦兵馬俑展」傳媒預展,70多間中外傳媒機構到訪,翌日揭幕。多倫多主要街道掛滿兵馬俑的頭像,年輕華人紛紛在館外兵馬俑巨型橫額前拍照。今次展品達244件,囊括陝西20個博物館精選,30件首次公開展出,展覽為期半年。預計總瀏覽人次可達70萬。

雖說是兵馬俑展,但秦始皇陵墓士兵和馬匹的陶俑只有12件。展覽發起人沈振指出,展品覆蓋商周到東漢,介紹秦始皇的祖先至秦朝對漢朝的影響,跨越1000年,希望觀眾重新認識秦始皇。

沈辰認為漢朝史學家司馬遷對秦始皇描述很負面,「擴大他奴役人民、焚書坑儒殘暴一面,教育後代君主。他不顧民生,秦朝一下子就垮了」。中國人普遍忽略秦始皇的偉大之處,「他完成統一大業,結束戰爭,又力排眾議,統一文字貨幣」。

秦王陵墓文人辦公

秦皇陵墓的陶俑,比其他君主的特別大特別多,沈辰分析稱,「他好不容易統一中國,不想放手,要整個世界跟他在一起。我們讓華人認識這個祖先,還有他的crazycreation」。

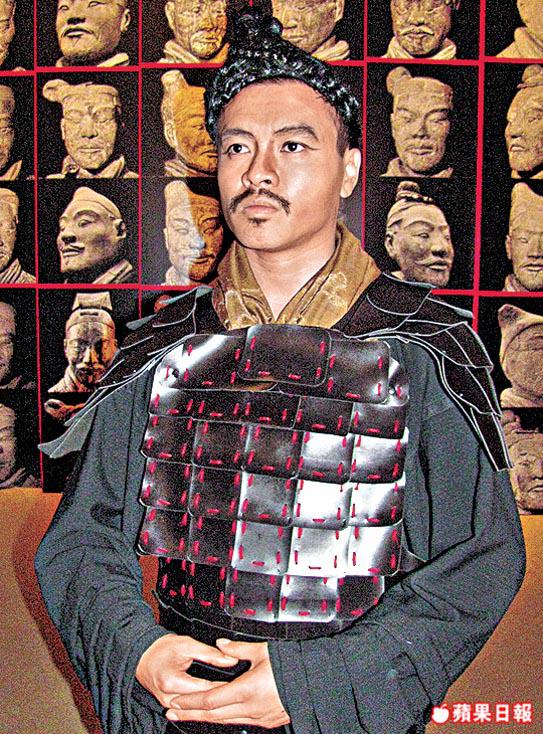

定居加拿大的贊助人何鴻毅向本報表示,秦王陵墓近年有許多新發現,「始皇帝唔只有兵有將守住,而且有文人辦公、廚房」。今年適逢中國與加拿大建交40年,「住喺呢度嘅華人,認為政府(辦兵馬俑展)算有交代」。

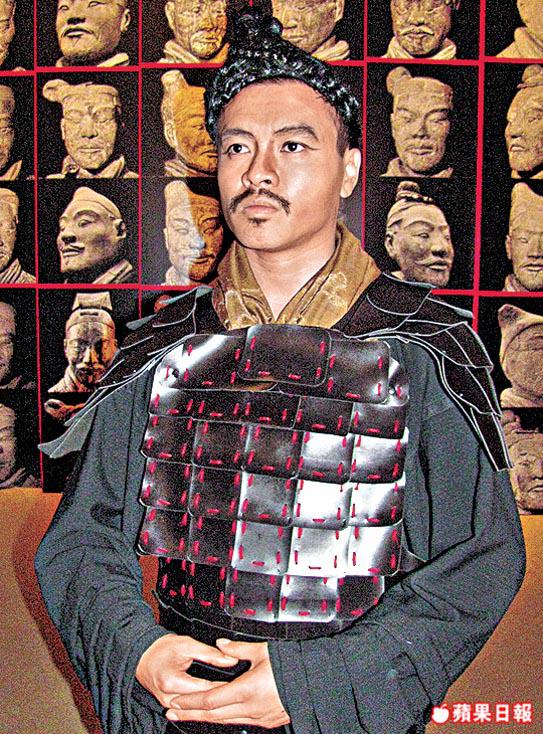

展覽入口,一個年輕華人紮高髻,劃粗眉,穿盔甲,扮真人兵馬俑。這位士兵叫Wayne,在展館客戶服務部任職,爸爸是內地人,媽媽是香港人。Wayne會說不鹹不淡的廣東話,但不懂看中文字,「幾個星期之前,我開始上internet搵英文資料,認識秦朝歷史。我嘅親戚朋友都話好想嚟睇。IfeelreallyproudtobeChinese」。

1.8米兵馬俑易碎需呵護

英勇威武的兵馬俑昂藏1.8米,卻異常脆弱。遠赴加拿大打點兵馬俑展覽的陝西省文物局副局長郭憲曾說,濕度和溫度不佳,可導致兵馬俑現裂痕,其中有顏色的彩繪俑更要特別呵護。

彩繪兵馬俑不出10個

由於展品數量龐大,兵馬俑大軍需分3隊乘飛機從西安經上海、荷蘭到多倫多,前後花了12天,貨車設保溫保濕箱,並加裝氣墊防震。郭憲曾說,展出一般陶俑時,溫度需維持在22℃,濕度45%,彩繪俑需要的溫度濕度則比一般陶俑略高,「否則顏色會褪,表皮會起皮,出裂痕」。

秦皇陵曾被項羽等人用火燒過,很多彩繪俑的顏色遭破壞,目前西安出土的彩繪兵馬俑不出10個,包括今次展出的「跪射俑」。郭憲曾指,這類彩繪俑更需用密封櫃好好保護,「本身出土的彩繪很少,秦皇陵就只有一個。你看髮結、眼神、布鞋的針線,都像真的一樣」。

何鴻毅:使命還未完結

從北京故宮與大英博物館交流展覽,到兵馬俑「訪問」加拿大,何鴻毅家族基金為中國文化外交當推手的使命還未完結。78歲的何鴻毅經常帶外國朋友到中國旅遊,「我帶佢哋去睇敦煌、兵馬俑,個個都好impressive,cultureshock好大」。

宣揚中國文化為己任

內地早前與世界保護文物基金合作,修葺乾隆花園書房「倦勤齋」,走遍大江南北尋找建設書房工人的後人,重新修葺破落家具。何鴻毅家族基金用5年時間將過程拍成紀錄片,本月在紐約首播,計劃日後在香港等地巡迴放映。

基金又夥同建築師趙廣超及麥兜創作人麥家碧等人,製作解構紫禁城建築的動畫,年底推出。何鴻毅計劃把動畫繙譯多種語言,讓各地兒童認識紫禁城。他說:「中國古蹟都係一種教育。好可惜文革時代打破咗好多嘢,有一段真空,家恢復番宣揚中國文化,對我嚟講係一種責任。」

加拿大「中國秦兵馬俑展」部份展品簡介

組玉佩*(春秋)

由魚形墜飾、牙鉤形玉角及瑪瑙珠砌成,是身份象徵,展示早期秦國貴族的奢華;出土時佩帶在墓主人頸部

鎏金馬飾*(戰國)

5條浮雕龍交織一起,戴在馬頭上;秦始皇祖先是養馬官,秦人對馬有深厚感情,貴族才能用馬匹黃金裝飾

彩繪陶侍俑*(戰國)

身高僅7.7厘米,包括侍者、跪着的僕人、徒步騎手等,繪成紅或黑色;最近從西安附近出土

鎧甲將軍俑(秦)

出土現存9件將軍俑之一,是秦皇軍隊最高指揮官;出土時站在戰車上,左手握長劍,表情傲慢

跪射俑(秦)

目光向下,正在準備下一輪射擊,本來服裝顏色鮮艷,現只殘留紅色

文官俑(秦)

腰間掛刀和磨石囊,是竹簡或木簡寫字工具(圖)

百戲俑(秦)

雜技演員,11件中唯一1件保留頭部,可能正在表演轉碟

銅天鵝(秦)

出土的地下洞室佈置像河流,相信是秦王的地下園林。該坑曾被燒毀,只留下銅器

塑衣式彩繪女侍俑(漢)

可能是女性貴族的侍女,身穿紅邊白長袍配紅腰帶,面露笑意,長髮末端挽了一個結(圖)

彩繪畫像石墓門(漢)

家族墓地的石墓門,圖畫場景為三界:天上極樂、現實及地下

*首次公開展出

資料來源:加拿大皇家安大略博物館