自強婦:將怨恨終結

她守住秘密70年,希望怨恨在她這一代終結。鄧李少萍,洋名Nancy,今年76歲,小時候父母離異,媽媽覺得她「腳頭唔好」,爸爸覺得她長得像媽媽「篤眼篤鼻」,對她「打多過食飯」,「佢當差嘅,放工支槍可以唔使擺喺槍房,一返到嚟用個槍頭扑我。」

Nancy好學,在澳門生活時每次買完豆豉,就拿着包豆豉的報紙在廁所偷偷認字,趁父親出更時到土地廟的「卜卜齋」,「佢知道咗,唔鍾意我讀書,鎖起我」。平日也毒打她,「有次喺二樓一腳踢落樓梯,嘔血,阿婆畀支藕我,話可以索血。我當時諗,唔得喇,咁打法點頂,就自己走出去,自己養自己」。

離家後她嫁了給當藥劑工作的丈夫,丈夫在香港上班生活,六個孩子由她一手帶大。

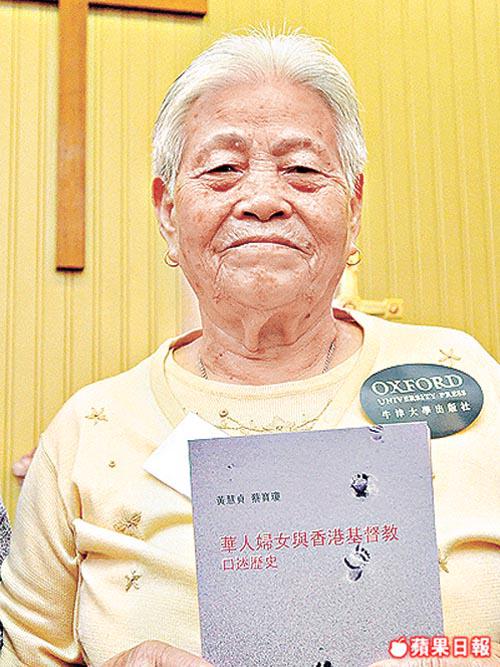

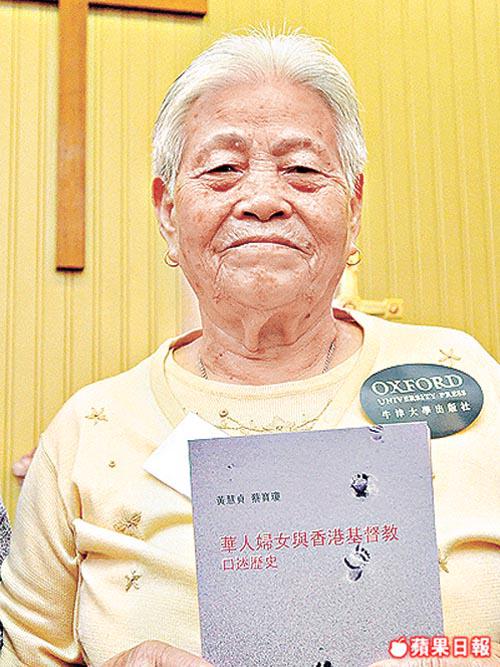

童年經歷至今仍是她的夢魘,直至黃慧貞及蔡寶瓊三年前構思《華人婦女與香港基督教口述歷史》,她才第一次盡訴心聲,「我唔同仔女講,因為我唔想仇視落去,一代傳一代,所以我同先生50幾年結婚我都無講。我好多謝佢哋嚟訪問我,等我有機會講出嚟。」

童養媳:寧願一個人

每個人都有一個價,一個16歲女孩值100元。陳義妹今年79歲,是廣東惠陽人,年幼時父母雙亡,她被姐姐以100元賣給別人當童養媳,嫁來香港的荃灣楊屋村,「嗰時嚟到咪耕田、養豬、種菜囉,佢(丈夫)咪返學囉,都唔知係嫁畀佢,佢都唔知係會同我結婚」。

「嗰時家婆成日鬧,我做工就有飯食,唔做就冇飯食,我病咗,太婆(丈夫的祖母)話要睇醫生,唔係冇人做工,我家婆就唔高興。」婚後兩年,她誕下長子,丈夫卻一走八年,去如黃鶴,她想過逃走,「佢哋話個仔喺度,你唔准走」。

家裏拮据,她跑到紗廠工作幫補家計,那段時間最快樂。「嗰時好好呀,啲工友好好,個個都對我好,有人同我傾偈。」

後來丈夫回到她身邊,她再誕下三個兒子,孩子對她的「童養媳」身份一無所知,「四個仔學晒阿爸啲嘢,唔幫手做嘢,有得揀梗係生女啦」。到今時今日,她的丈夫仍然是飯來張口,要她服侍。義妹說,如果有選擇,寧願不結婚,一個人生活,「唔使服侍咁多人吖嘛」。

地主女:終獲父認同

蘇丹雲由二奶所出,雖然家境富有,但地位低微。一家人住在大屋中,她和姐姐被「放逐」到另一間小屋分開住。父親對她不算愛錫,直至土改一役,家破人亡,爸爸才知這個女兒好,「爸爸係地主,我地主女,要做好多苦工,做埋阿哥家姐嗰份,爸爸年紀大,無辦法出去做嘢,咪等我做晒啦」。

後來批鬥越來越激烈,兄姊全部不認父親,只有她不肯離開父母,「阿哥家姐做幹部,同我哋劃清界線,阿爸頸骨都俾人打斷晒,成個下巴跌晒落嚟,總之好肉酸,佢同我講:『女呀女,第日有好環境,我對你另眼相看。』我好開心,因為爸爸從來無開口讚人,爸爸終於錫我,知道我好」。

「卒之一個禮拜裏面阿爸鬥死、阿嫲嚇死、阿嬸又跳海死,嗰時無人幫我,自己去執屍,淨係准用蓆包住,驚到唔識驚。」

為撇開「地主女」身份,她由順德搬到廣州,認識了後來的丈夫,來港生活,開始了教學工作。丈夫晚年患上糖尿病需要截肢,她全心照顧,至他去年底離世。記者張嘉雯