全球銷量最高的書籍《聖經》,中文版在未來三個月有兩個重要的繙譯本與修訂本出版。曾形容舊有中譯本《聖經》是個「遺憾」的西方中古文學學者馮象,準備在7月初推出剛完成繙譯的新約《聖經》,挑戰近百年來面向全球華人讀者的和合本《聖經》的權威性。恰巧聯合聖經公會與香港聖經公會9月底推出和合本《聖經》修訂版。兩個版本的《聖經》比拼,勢所難免。 記者:冼麗婷

這是一個人繙譯的新約《聖經》,對比近40個聖經學者修訂的和合本《聖經》;非信徒用兩年時間的繙譯,對比近40個全球華人聖經學者歷27年的繁複修訂。馮象向本報表示,繙譯《聖經》是希望為中文讀者包括信徒及聖經學者,提供一個可靠的中文學術譯本;同時,也希望《聖經》進入中國主流文化、立於中國文學之林。

馮象指舊譯多錯誤

上海人馮象,內地出生,少年時在雲南邊疆接受「再教育」。懂希臘文及希伯來文,又是哈佛中古文學博士、耶魯大學法律博士的馮象曾說《聖經》原文樸素優美,但中文譯本卻是個「遺憾」。他在即將出版的《新約》前言中,指和合本舛誤極多,給讀者造成不少困惑,亟需糾正。例如,和合本《約翰福音》描述猶大領來抓耶穌的士兵,「拿着燈籠」,他認為這個如國產古裝大片的場面,並不準確。而《馬太福音》耶穌與十二門徒在最後晚餐時,指門徒中有人要出賣他,出賣者猶大說:「不是我,對吧,拉比?」耶穌回答:「你說的是。」馮象指耶穌的回答譯文既矛盾又不準確,原文意思應是:「那是你說的。」

聯合聖經公會的繙譯顧問黃錫木有信心和合本修訂以後,準確性不會比馮象版本低,反而一般信徒及讀者對舊版本閱讀習慣已深,看新修訂版或是馮象新譯本時,一時間可能不容易接受;例如廣為熟悉的《約翰福音》三章十六節,和合本原版:「神愛世人,甚至將他的獨生子賜給他們,叫一切信他的不致滅亡,反得永生。」修訂版:「上帝愛世人,甚至將他獨一的兒子賜給他們,使一切信他的人不致滅亡,反得永生。」馮象版:「是呀,上帝如此愛這世界,乃至捐獻了自己的獨生子,以使一切信從他的人不必滅亡而獲永生。」《馬可福音》十二章三十三節的和合本原版說:「愛人如己。」修訂版按希臘原文準確譯為:「愛鄰如己。」馮象版則譯為:「還要愛鄰人如愛自己。」

聖經公會拒作比較

對於馮象繙譯《聖經》的成果以及對和合本的批評,香港聖經公會整體回應是樂見非教徒以個人力量繙譯《聖經》,認為在《聖經》研究上具參考作用,但對一切批評,公會總幹事梁林天慧表示不會回應,也不會比較。

香港聖經公會繙譯專員蔡錦圖說,英國在《聖經》繙譯上很進步,就是因為有《聖經》繙譯的風氣。自十六世紀至今,無論個人及團體,信徒或非信徒的繙譯,有近500項之多。由皇室下命繙譯的KingJamesVersion(欽定版)更被奉為英文《聖經》的經典之作。

目前全港20萬名基督徒主要使用和合本《聖經》,30多萬天主教徒則使用思高本(1968年)《聖經》。梁林天慧表示,和合本新約修訂版2006年出版至今,出版數量已達50萬冊。舊約修訂已近尾聲,9月底將連同新約一併全書發行。馮象以個人名義繙譯的《聖經》版本,暫時只在香港出版。

新譯本與新修訂本比較

-馮象譯本-

名稱:《新約》牛津大學出版社(香港)

售價:138港元

譯者:馮象一人

繙譯/修訂時間:新約用了兩年時間,目標是繙譯新舊約全書

開支:個人時間與資源

目的:成為可靠學術版本,及進入中國文化主流

譯本基礎:希臘原文,希伯來文

譯者學歷:北大英美文學碩士、哈佛中古文學博士、耶魯法律博士、現任北京清華大學法學講席教授、懂希伯來文及希臘文

宗教背景:非信徒

-香港聖經公會修訂本-

名稱:《聖經》和合本修訂版

售價:約80港元

譯者:30至40位中港台及海外華人信徒聖經學者

繙譯/修訂時間:花27年修訂新舊約

開支:700至800萬元

目的:令普通人有能力購買《聖經》閱讀

譯本基礎:希伯來文及希臘原文

譯者學歷:全部懂希伯來文及希臘文、具博士或以上學歷

宗教背景:教會聖經學者

資料來源:馮象及香港聖經公會

華文《聖經》面世200年

香港聖經公會繙譯專員蔡錦圖表示,在中文《聖經》繙譯史上,中國人以個人之力,把《聖經》按希臘(新約)及希伯來(舊約)原文譯為中文的,馮象以前,早有前人。基督教牧師呂振中1970年出版了原文繙譯新舊約《聖經》,是一個重要的參考版本。

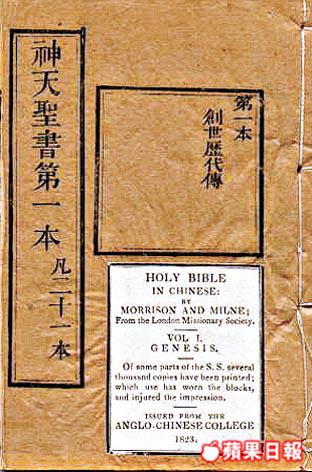

清廷禁制 馬六甲出版

蔡錦圖說《聖經》歷來共有四十多個譯經項目,目前漢語聖經協會、環球聖經公會以及兩個美國華人組織都正在進行中文聖經繙譯工作。最早的中文《聖經》繙譯始於1810年,由傳教士馬禮遜繙譯新約的《使徒行傳》。其後清朝禁制繙譯《聖經》,第一本新舊約《聖經》中文版《神天聖書》於1823年在馬六甲出版。19世紀有大量《聖經》出版,包括以文言文或是官話寫成。

19世紀末,英美教會希望中國有一本統一《聖經》,1890年至1919年由英美教會組成的國際組織聯合聖經公會完成繙譯和合本《聖經》,「和合本」即共同使用的意思。從此成為全球華人權威版本,91年來歷數次輕微修訂,包括於1930年及1988年至89年修訂小量文字及標點。

1983年,聯合聖經公會諮詢香港55個基督教團體後,議決按盡量少改、保持原來風格及符合今天中文用法和表達習慣三大原則來修訂和合本,修改了兩成內容,包括按1949年才發現的《死海古卷》及《七十士譯本》,作考古資料的修訂;放棄使用舊年代用詞,例如以「時間」取代「申初」,一些古字也不會使用,修訂已近尾聲。

非教徒繙譯有前例

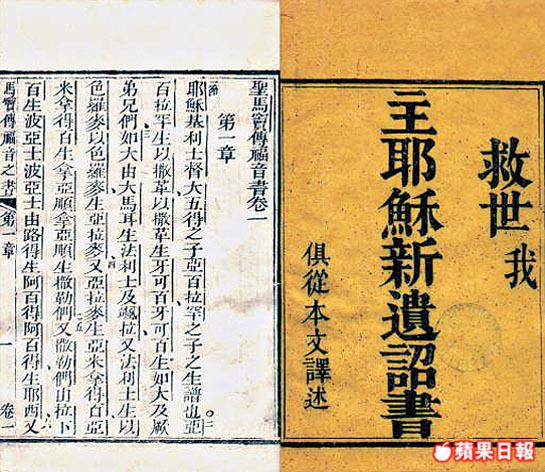

《聖經》是了解西方文化的重要經典,不少中國文人以文學角度把《聖經》內容繙譯為中文,使它進入中文文學領域。蔡錦圖表示,二十世紀初繙譯大師嚴復應英國聖經公會邀請,以第一個非信徒身份,把新約《馬可福音》第一章至第四章譯為文言文,旨在令《聖經》打入中國知識分子圈子。其後文學家茅盾也把參孫迷戀大利拉最終失去神力的故事譯成中文。

曾任香港大學中文系系主任的許地山,他是基督徒,也曾繙譯《聖經》中的詩歌。