【本報訊】畫壇大師吳冠中第四度捐贈作品予香港藝術館,五幅水墨畫中,四幅是91歲大師剛完成作品,畫風與早期截然不同,盡顯創意。生活樸實的大師先後贈港52幅作品,雖不斷有人開高價求畫,但大師一生風骨寧折毋屈,其子坦言:「老父說生活的苦不算苦,找不到知音才最苦,故佳作只贈博物館。」記者:翁煜雄

藝術館今年3月起辦「獨立風骨──吳冠中捐贈展」,展出歷年吳氏捐贈作品,迄今已逾90,000人參觀,600多市民旅客留言:「讓人禁不住感動流淚」、「永留心坎」。吳氏兒子吳可雨昨稱,老父深受感動,並因對藝術館信任,遂再捐作品,其中2001年創作的《朱顏未改》是老父近年最愛,掛在家中,《休閒》、《幻影》、《夢醒》及《巢》本月才完成。新作讓已擁有吳最早期創作的藝術館藏品更豐富。

抽象作品融入詩意

「世間上超過90歲仲不斷創作嘅畫家,好少。」館長司徒元傑說,吳的成就早獲確定,但他10年前突改以往如《雙燕》般較具體筆觸,反而鑽研抽象畫風,並創作至今。他續說,吳的抽象作品致力融入詩意,如《朱顏未改》巧妙地善用李煜的詞,以強調多年來對藝術信念未改:「藝術曾被認為係歌頌士農工兵嘅工具,但佢堅持藝術係美嘅追求,就算因為咁而受苦都冇後悔。」

司徒元傑說,吳氏新作仍堅持「風箏不斷線」理念,即將藝術貼近生活,故在抽象融入具體事物,如《幻影》將圈與點較抽象的圖案,融合了具體的豹之中,疑幻疑真;《夢醒》也以抽象簡單線條,表達出晨曦中似開似合的睡蓮之美。

吳可雨稱,老父60年代生活艱辛,但作品不被確定才叫老父最難受。他說多年來不斷有人出高價要求買《雙燕》等畫作,但父親不為所動,因認為找到知音才最重要,寧可捐贈博物館。吳可雨說老父生活樸實,與母親20年來仍居於小屋,素茶淡飯,靈感來便埋首創作,從不追求物質。

吳冠中第四度捐贈香港作品

《休閒》(2010年)

簡介:以線條表現優美的韻律,予人休閒之感

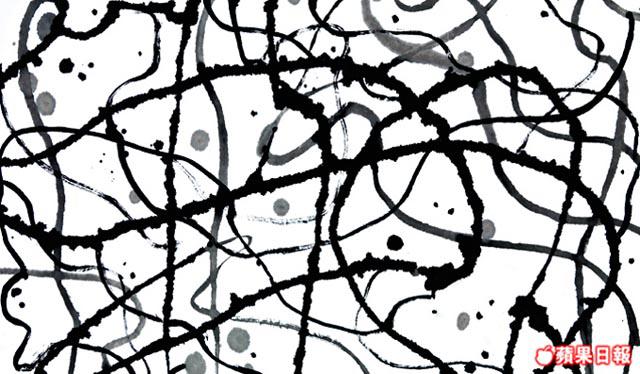

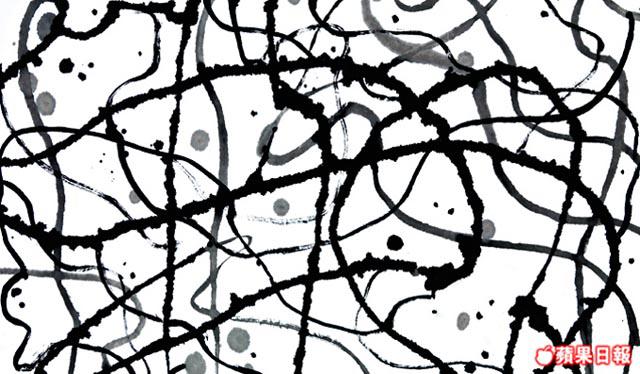

《幻影》(2010年)

簡介:將圈與點較抽象的圖案,融合具體的豹之中,疑幻疑真

《夢醒》(2010年)

簡介:以抽象簡單線條表達出晨曦中半開半合的睡蓮之美

《巢》(2010年)

簡介:靈感源自奧運的鳥巢,但抽去鳥字,令它包容性更大

《朱顏未改》(2001年)

簡介:吳冠中最愛作品之一,以抽象表現詩意,強調自己多年來創作意志不改

註:藝術館現有《獨立風骨──吳冠中捐贈展》會在7月23日起加入上述作品,展期至8月29日。

資料來源:藝術館