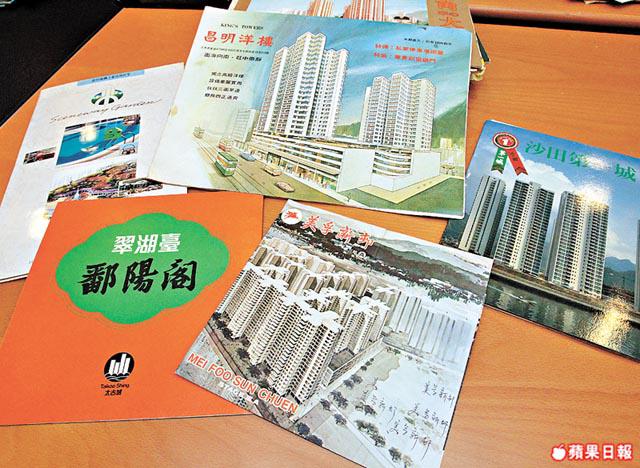

那個年代,未有九招十二式,樓盤售樓書上,也未見超現實歐陸園林、大躍進式瘋狂跳層、牛池灣變飛鵝山的移形換影。最近,香港歷史博物館收到一名市民捐贈的300多份的售樓書和資料,橫跨67年至97年。館方專家說,樓書的演變,反映了香港城市規劃、地產業發展和民生轉變,「嗰時啲樓書好平實,相對比較接近現實。」

記者:陳沛敏

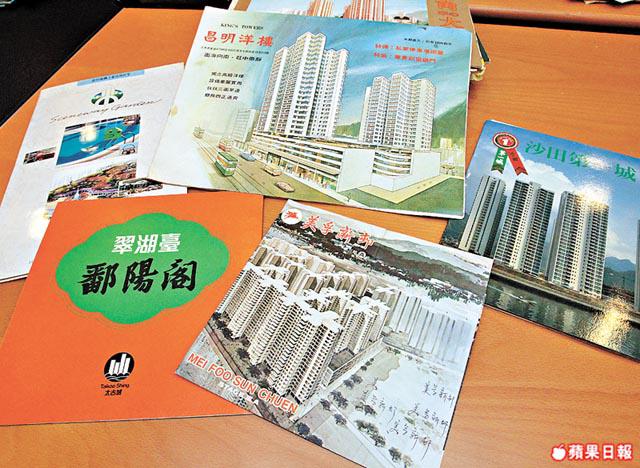

香港歷史博物館一級助理館長(都市及口述歷史)陳成漢接受訪問時介紹,這批售樓說明書和相關資料全部是住宅樓盤,最早一份是67年開售的觀塘月華街天星樓,最新的是97年開售的天水圍嘉湖山莊美湖居,剛好橫跨30年。

陳成漢說,翻看這些樓書,會發現不同年代的特色和賣點。現在的售樓書通常厚厚一叠,60、70年代的售樓書相對較為簡單,初期的連樓宇面積也未有標明,要消費者根據單位平面圖的呎數計算,但到80年代已有樓盤分別標明建築面積與實用面積。

同時,早期的樓書着重「貨真價實」,清楚列明售價和用料,例如67年天星樓的售樓書,註明大廈外牆「用石屎機依比例落一.一.二及一.二.四英坭沙,全白石屎及用震機過壓」、「鋪六分厚柚木地板」,反映當年消費者最關注樓宇結構安全和裝修質素,發展商也「均真」一點。

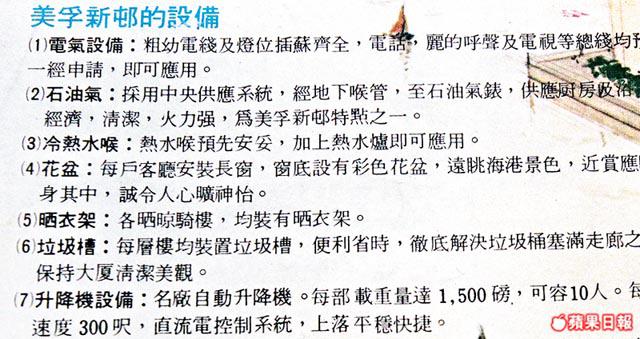

太古城鄱陽閣售12萬

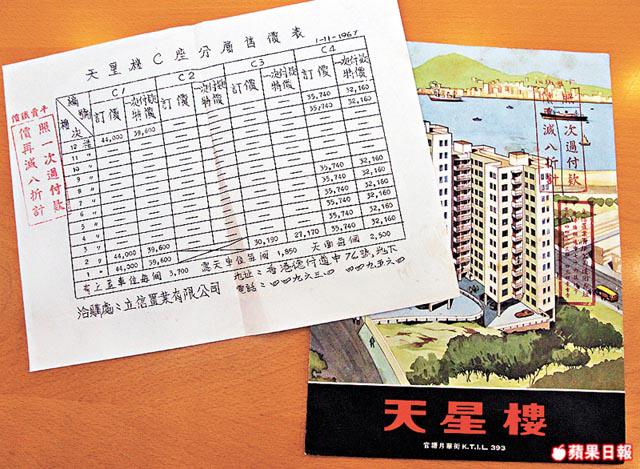

68年全港首個大型屋苑美孚新邨落成,當年無綫電視開台不久,美孚新邨的樓書標榜有電視線,每層樓有垃圾槽「徹底解決垃圾桶塞滿走廊之嚴重問題」,騎樓設有晾衣架供住戶晾衣服,似乎比近年樓盤更「以人為本」,至少不會出現晾衫位對着廚房油煙出口的非人性化設計。

綜觀舊時的售樓書,無論繪圖、文字描述都較為平實,沒有現在樓盤宣傳的浮誇,「嗰時啲樓書好平實,例如寫埋鋪乜嘢磚,相對比較接近現實,唔係弄虛作假。」

樓價方面,更是差天共地,不計通脹的話升幅驚人,例如港島最早的大型屋苑太古城,70年代中期入伙的洞庭閣、鄱陽閣,500至600方呎單位售價由12萬多至18萬多元,平均呎價200多元,今時今日,呎價可近7,000元,升幅達35倍。

香港歷史博物館預計,經整理後的這批樓書,一共300多份,可能會在明年中展出。

重要角色 霍英東開創賣樓花先河

「收錢收到自己都害怕」

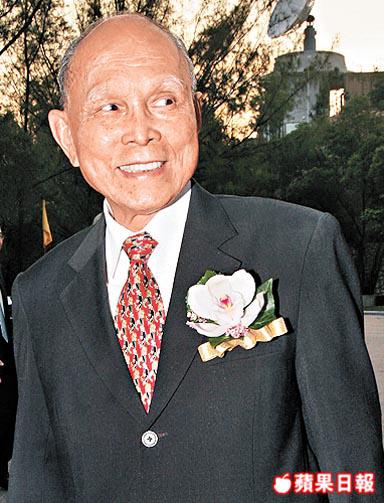

這批樓書當中,最早的一本是67年開售的天星樓,是當年霍英東旗下立信置業的項目。陳成漢指出,霍英東在香港地產發展史扮演重要的角色,他開創了賣樓花先河,也將分層出售的做法發揚光大,才有售樓書的出現,改變了香港地產業的發展。

香港19世紀已拍賣土地,當時批地年期是75年,但受到英商為主的發展商批評,指年期太短有礙長遠發展,後來政府批地都以999年為期,70年代的港島區樓盤售樓書,仍見標榜「999年期」的字眼。

60年代始分單位出售

戰前買樓要整幢買,再租給房東分租,因此只有如張祝珊、利希慎等大富人家才有能力買樓,後來透過「分契」、「公契」等法律安排,樓宇才能分層,以至60年代至今的分單位出售。

霍英東之前,樓宇買賣是現貨交易,霍英東開創了賣樓花先河,由律師行或銀行作具公信力的中介人代收訂金,再印製售樓書給買家「睇板」。1954年首份售樓書《九龍油麻地公眾四方街新樓分層出售說明書》誕生,豬籠入水的霍英東形容當時「不用什麼本錢,就賺那麼多錢,收錢收到自己都害怕。這樣賣下去,不知要賺多少錢!」

眼見在香港搞地產「肥到襪都着唔到」,商家爭相入市,更因六七暴動後樓市暴跌,地皮賤賣,囤積居奇,長實、新地、新世界等華資地產商紛紛冒起,但霍老反而因星光行一役元氣大傷,其後也淡出地產市場。

身份成謎

捐樓書因為要搬家

基於私隱理由,歷史博物館不肯透露售樓書捐贈者的身份,只知道這位樓書收藏家因為搬屋,適逢博物館舉辦「1960至1970年代香港社會生活展覽暨文物徵集」,才割愛把這批保存得相當好的樓書送給館方。

特別鍾情港島東樓盤

香港歷史博物館正徵集香港60至70年代的街頭照片、教學用具、兒童讀物、銀行錢罌、包裝招紙和禮盒等舊物。一級助理館長陳成漢說,徵集至本月30日結束,至今有過百市民聯絡館方,館方已接收其中30多位市民捐贈的360多套物品,包括當年的兒童刊物、天台小學的教材、70年代清潔香港運動的「清潔小姐」海報等。

市民交來的舊物中,這批售樓書相當特別,共164本,連同夾附的資料,達300多件。至於這位市民為何會儲起大量樓書,陳成漢表示不方便透露市民的私隱,不排除對方可能較熱衷置業投資。但從其保存的樓書可見,這位神秘樓書收藏家特別鍾情港島東的樓盤,由單幢樓到大型屋苑都有,檔次中上,包括賽西湖花園等豪宅,也有85年開售時創買樓人龍排隊時間最長紀錄的杏花邨;當時,開售前八天已開始有人輪候買樓。