【本報訊】見證香港戰前興衰的啟德龍津橋,日後可能交由發展商保育。發展局新成立的啟德辦事處專員鄧文彬表示,為保存全長200米的龍津橋遺址,正打算在石橋遺址上劃出一條20米闊行人街,讓公眾可親身步行。不過,他說考慮將這條百年古橋遺址,連同附近的商業地帶交由發展商一併發展與管理,令政府毋須負擔保育費用。

發展局昨日首度安排傳媒到龍津橋實地考察。這座百年古橋鄰近太子道東及九龍城富豪酒店,橋身藏在地底約1至2米,近日連場大雨,發掘了的橋身大部份都浸沒在雨水之中,工人這幾天忙於抽走積水。

闊20米橫跨啟德發展區

鄧文彬表示,自08年初首次發掘出龍津橋其中一段遺址後,當局根據歷史文獻隨後進行過多次考古發掘後,現時確認了龍津橋整條位置,當中一半完成發掘,但由於石橋所在是昔日的啟德客運大樓地底,石橋很多組件在當年大樓打樁時已遭受嚴重破壞。

他表示政府已決定原址保留整條龍津橋,並希望跟周邊的歷史景點包括黃大仙祠、宋皇臺、志蓮淨苑等串連起來。龍津橋的位置剛好橫跨了啟德發展區的住宅與商業用地,所以規劃大綱圖要進行微調,並計劃沿着龍津橋的長度與範圍,劃出一條20米闊,相當於灣仔駱克道闊度的行人街,讓公眾日後可親身沿着橋,甚至在橋上步行。

他說具體的保育方案仍未定下,無論是在遺址上鋪設玻璃罩,還是修復橋身,讓公眾能直接在橋上步行,都遇到很多反對聲音,「有啲人驚用玻璃罩會有倒汗水,有啲人又話條橋好珍貴,俾人行怕會破壞。」

尖沙嘴前水警總部交由長實活化成1881古蹟酒店而變得面目全非,但鄧文彬稱,政府仍構思將龍津橋連同毗鄰的商業地段,交由日後中標的發展商一併發展,「政府可以節省保育開支」。發展局本周六與下周六會舉行公眾工作坊,安排市民實地考察,預計今年底再進行多一輪公眾諮詢後,明年底將修訂方案交由城規會審議。

石橋日據時拆毀

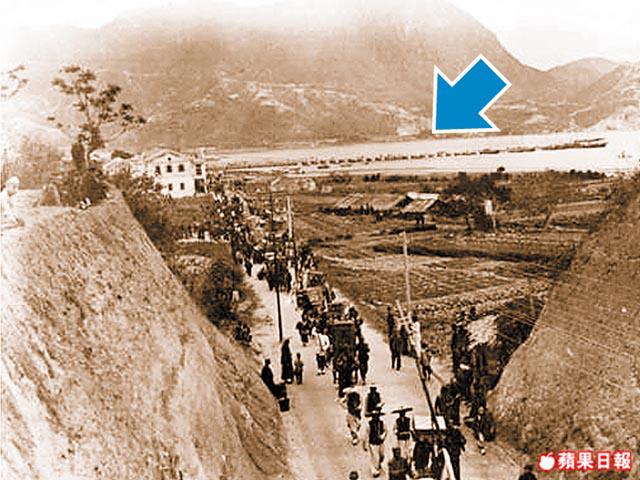

【本報訊】龍津石橋建於1873年,隨着九龍半島急速發展及啟德機場落成,本來已被拆毀埋在地底。不過,古物古蹟辦事處在2008年考古發掘時,成功發現龍津橋遺址,令這座137年的歷史古蹟重見天日。

橋末端是「接官亭」

龍津石橋原為連接九龍寨城的登岸碼頭,橋的末端是「接官亭」,用來迎接中國官員進出九龍寨城。當年清政府曾在此設立海關,向船隻徵收關稅。

到了1920年代,接官亭及龍津石橋近陸地部份因發展啟德濱而被納入填海範圍,石橋的南端則加建成為九龍城碼頭,但石橋和碼頭最後還是在日據期間被拆毀,其後更因建啟德機場而被埋藏於填海區。

宋代著名文學家蘇東坡的《牛口見月》中曾寫到「龍津觀夜市,燈火亦煌煌」,「龍津」在古時的意思是交通要道。除了香港啟德之外,中國有很多地方都有「龍津」的地名。