梅振才先生是一位充滿幵社會關懷的詩人,同時也是一位修養深湛的古典文學的愛好者。以上兩重條件中任何一項都是不易取得的,而梅先生兼而有之,真是難能可貴。正因為他二美並具,我們今天才有幸讀到這部《文革詩詞?沉》。

讀者如果想對《?沉》有深一層的理解,首先必須細讀梅先生的自序──「難忘舊日雲煙」和附錄長文──〈文革詩詞見證歷史〉。從自序可知梅先生近幾年來一直在編寫《百年情景詩詞選析》(已由北京大學出版社刊行,二○○六年),《?沉》可以說是《百年詩詞》的一個續編。附錄長文則明確標出:《?沉》的主旨在於「以詩證史」,不僅僅保存這十年中的吟詠篇章而已。合起來看,我們便可以斷定,《?沉》所繼承和發揚的原來是中國「詩史」的光輝傳統。因此,我決定追溯一下中國文學史上「詩史」的觀念,以答梅先生索序的雅意。

孟子曾說過:「王者之?熄而詩亡,詩亡然後春秋作。」(「離婁下」)這是他感慨周代王者派人到民間採詩的制度至春秋末期已廢止了,詩當然也沒有人收集了。針對幵這一「詩亡」的狀態,於是孔子才創作了《春秋》這部書。稍一推究便可知,在孟子心中《詩經》即是一部周代的史記。《春秋》繼《詩》而起正是由於孔子不願意看到歷史記載的中斷。所以詩與史為一體之兩面:在中國是自古已然,可謂中國文化的一大特色。這和亞里斯多德在《詩學》篇中重詩而輕史,完全不同。

孟子的話已隱然涵有「詩史」之義,不過尚未明白點出;作為一個正式的概念,它的起源大概不能早於唐代。《新唐書》卷二○一〈文藝上‧杜甫傳〉贊曰:

甫又喜陳時事,律切精深,至千言不少衰,世號「詩史」。

就我個人閱覽所及,「詩史」一詞見諸文字,這是最早的一例。但此處「詩史」專指杜甫個人而言,贊許他的「詩」同時可以當作「史」來讀,甚至比一般記事之文更生動地保存了歷史真相。

我這裏所謂「詩史」,則涵義頗有不同,是指收集一代之詩以存一代之史的編纂工作。這一傳統始於元好問(遺山,1190-1257)《中州集》,後來又在錢謙益(牧齋,1582-1664)《列朝詩集》中得到繼承和發揚。讓我先對這兩部詩史作一簡要的介紹。

據郝經「遺山先生墓銘」,遺山在金亡之後便立志修有金一代之史,但得不到官方的支持,他最後決定以個人的力量搜集並編纂《中州集》和《金源君臣言行錄》兩部大書。郝經對他的編輯過程有下面一段動人的敘述:

往來四方,采摭遺逸,有所得輒以寸紙細字,親為記錄,雖甚醉不忘於是。雜錄近世事至百餘萬言。捆束委積,塞屋數楹,名之曰:野史亭。(見《陵川集》卷三十五)

遺山不忘故國,其《中州集》的主旨所在顯然是「以詩存史」,請看下面這個例證。史旭(字景陽)曾有一首詩譏刺金人在平時竟變騎射為一種遊樂,原詩云:

郎君坐馬臂雕弧,手撚一雙金僕姑。

畢竟太平何處用,只堪點早行圖。

遺山緊接着寫了下面的按語:

好問按:景陽大定(1161-1189)中作此詩,已知國朝兵不可用,是則詩人之憂思深矣。(《中州集》第二)

他編詩史《中州集》的深心也在這幾句話中和盤托出:他不但要保存有關金源一代的歷史記憶,而且還進一步反思金源為蒙古鐵騎所滅的深層原因。所以他「自題中州集後五首」之五說:

平世何曾有稗官,亂來史筆亦燒殘。

百年遺稿天留在,抱向空山掩淚看。

(《遺山先生文集》卷十三)

遺山《中州集》的詩史傳統直接影響了錢謙益,他在〈列朝詩集序〉中說:

錄詩何始乎?自孟陽(按:程嘉燧)之讀《中州集》始也。孟陽之言曰:「元氏之集詩也,以詩繫人,以人繫傳,中州之詩亦金源之史也,吾將倣而為之。吾以採詩,子以庀史,不亦可乎?」山居多暇,次國朝詩集,幾三十家。未幾罷去,此天啟(1621-1627)初年事也。越二十餘年而丁陽九之難……復有事於是集,托始於丙戌(1646),撤簡於己丑(1649)。乃以其間論次昭代之文章,蒐討朝家之史乘,州次部居,發凡起例,頭白汗青,庶幾有日……惜孟陽之草創斯集而不獲丹鉛甲乙,奮筆以潰於成也。(《有學集》卷十四)

據此序,可知《列朝詩集》的最初構想全出於《中州集》的啟發,不過由程、錢兩人分工合作,一「採詩」,一「庀史」而已。但不幸孟陽先逝,詩與史最後都落在牧齋一人之手。

牧齋在明亡之後獨力纂成《列朝詩集》,他的心情和金亡後的元遺山頗為相似,然仍有所不同。遺山《中州集》所收金源一代之詩已成一往不返之史,僅足供當時金遺民及後世之憑弔而已。但牧齋《列朝詩集》殺青時(1649)明朝流亡政權(永曆)仍殘存於雲南一隅。因此牧齋編集詩史不僅存故國之思,而且要借此激勵後起者參與復明運動。他在〈列朝詩集序〉中特別指出:他的詩史與《中州集》有一最不同之點,《中州集》以天干分集,由甲至癸,共十集。而《列朝詩集》則只分甲、乙、丙、丁四集。為甚麼不止於「癸」而止於「丁」呢?他的理由是「癸」是「歸」的意思,即已終結;「丁」指「丁壯」,即暗示明朝未全滅,甚至尚大有可為。牧齋所用的隱語,當時便為同時遺民所識破。金堡(僧名澹歸今釋)〈列朝詩集序〉說:

《列朝詩集》傳虞山(按:錢謙益)未竟之書,然而不欲竟。其不欲竟,蓋有所待也。……虞山未忍視一綫滇南(按:永曆政權)為厓門殘局,以此書留未竟之案,待諸後起者,其志固足悲也。(見《遍行堂集》卷八)

這幾句話完全道破了牧齋的心事。《列朝詩集》作為詩史的涵義顯然比《中州集》又大大推進了一層。

以上僅是關於《中州集》和《列朝詩集》作為詩史的一個高度概括,但我們已清楚看到,這部《文革詩詞鈎沉》確是此一詩史傳統的現代化身,在「推陳」之中還有「出新」。《鈎沉》與《百年詩詞》在體例上是一貫的,即每一位作者各選一篇代表作,並各附一篇小傳。因此,就「以詩繫人,以人繫傳」的原則而言,這是承傳了《中州集》和《列朝詩集》的規模。我認為這是「推陳」的一面。但梅先生的詩史又有「出新」的一面。他的兩部詩史各有主題,如《百年詩詞》以歷史的「情景」為主題,《鈎沉》則以「文革」所造成的慘痛人生為主題。就特殊的主題而言,這又和《中州集》與《列朝詩集》之未設主題,而整體地包羅一代之詩與一代之史的方式有所不同。這是梅先生在承舊之中又有創新的地方。由於必須凸出主題的緣故,這兩部書都只能採取精簡原則,每一作者僅以一詩或一詞為限。唯有如此,主題才能得到最集中的呈現,但梅先生的文學眼光和功力也由此充分地顯露出來了。

梅先生跋《百年詩詞》中說:

「文革」十年是我年青時代所經歷的刻骨銘心的歲月,我希望能夠挖掘和保存下那些即將被湮沒的詩篇,為那段「史無前例」的歷史留下見證。(頁307)

這一段跋語透露了《鈎沉》成書的動力所在。與《百年詩詞》的主旨不同,《鈎沉》不是賞析「情景」的讀物,而是編者在痛定思痛之後,要從這一段親歷的悲慘歷史中汲取深刻的教訓。因此全書脫稿後,他情不自禁地寫道:

鈎沉詩百首,龜鑒此中研。

作為一個讀者,我的感覺是梅先生為《鈎沉》所付出的精力和情感尚在《百年詩詞》之上。所以後者時限百年,而所收作者一百五十二人;前者時限僅十年而所收則達二百人之多。梅先生在「史無前例」時期所受到的「刻骨銘心」的煎熬,於此可見一斑。

最後,我還要澄清一個可能發生的疑問:《中州集》和《列朝詩集》都是亡國後的產品,那麼《鈎沉》是不是可以和元、錢兩家之書相提並論呢?為了解答這一疑問,讓我引顧炎武(1613-1682)一段著名的議論如下:

易姓改號,謂之亡國;仁義充塞,而至於率獸食人,人將相食,謂之亡天下。

(《日知錄》卷十三)

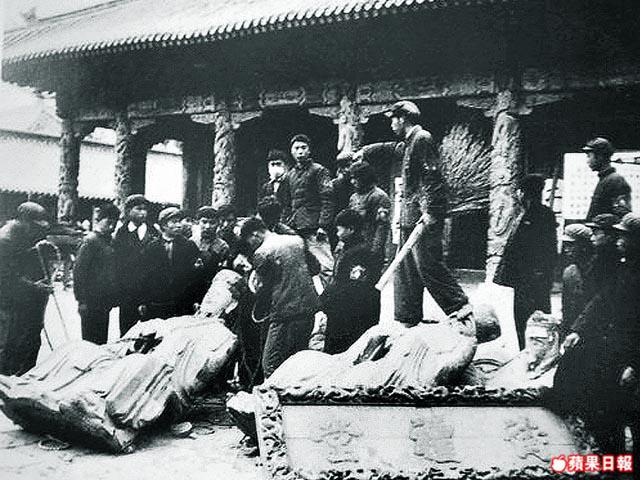

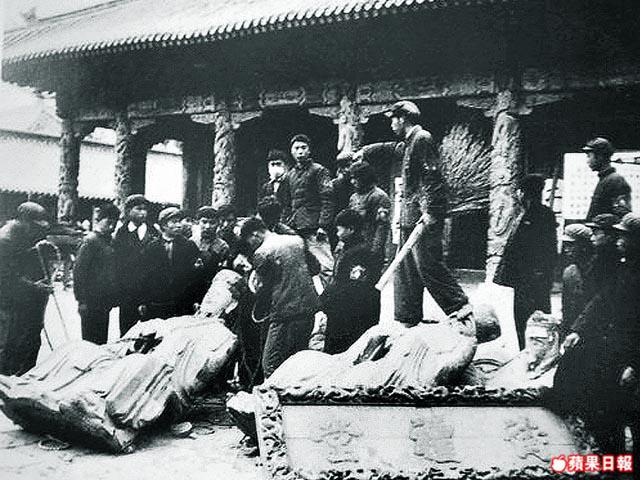

「亡國」與「亡天下」之辨是顧氏對中國政治與文化思想史的一大貢獻,前人雖隱約有此意,卻未曾在概念上作出如此明確的劃分。依照這一劃分,「亡國」指王朝更替,用現代話說,即政權轉移。「亡國」在傳統政治史上當然是一種天翻地覆的大變動,但影響所及主要仍在統治階層之內,與一般庶民關係不大。「亡天下」則大大不同,是指維繫着文明生活方式的價值系統的大崩潰。顧氏「仁義充塞……人將相食」幾句形容詞是從《孟子滕文公下》借來的,孟夫子這幾句話是特別針對當時「邪說暴行」禍亂天下的狀態而言的。文明的價值系統整體地崩潰則影響及於每一個人,因為「人之異於禽獸者幾希」(「離婁下」),而這「幾希」便恰恰在於價值系統之有無;文明與野蠻也以此為分野。分析至此,我們便可以完全斷定,「文革」正是一次不折不扣的「亡天下」之禍。理由很簡單:一九六六~一九七六這十年之間,「邪說暴行」席捲了整個中國大陸,中國傳統的文化價值和近百餘年來從西方引進的現代普世價值都為之一掃而盡。梅先生的《鈎沉》與「亡國」無關,卻折射出比「亡國」更慘痛的「亡天下」的經驗。在這一特定的意義上,《鈎沉》可以說為中國的「詩史」傳統開拓了一個嶄新的方向。

梅先生在「文革」中領取歷史教訓的一番苦心更是我所深為理解和同情的。《鈎沉》在今天問世,尤為恰當其時,因為最近幾年來有跡象顯示:「文革」的劫灰竟有復燃的可能。老左派和新左派,雖動機與目的不盡同,卻同在分途進行類似「文革」運動的活動。「文革」的根源本在「黨天下」的體制,只要根源仍在,誰也不敢保證「亡天下」之禍絕對不會重來。明白了這一點,我們更不能不敬佩梅先生的孤懷弘識,這部《鈎沉》不但具備重大的歷史意義,而且還涵有迫切的現實意義。

二○一○年三月二十二日於普林斯頓

文:余英時