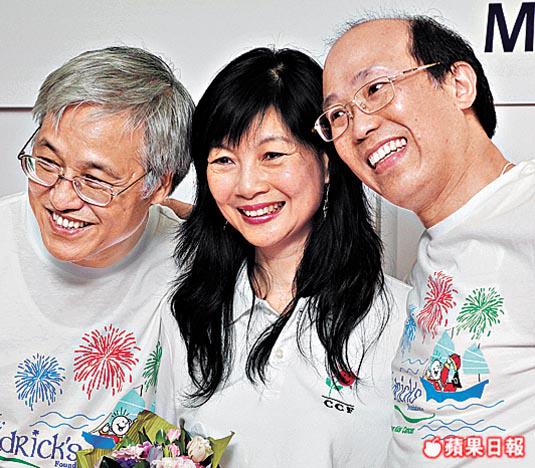

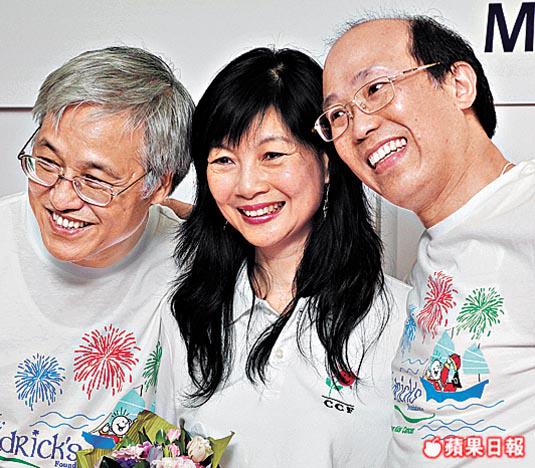

【本報訊】滿頭青絲除了帶來三千煩惱,其實也可以為飽受癌病折磨的兒童帶來曙光。香港大學副校長兼醫學院外科學系講座教授譚廣亨夫婦、兒童及青少年科學系教授陳志峰三人,昨日身先士卒參與剃光頭籌款活動,為兒童癌病基金籌得逾80萬元用以研究癌病。三個「光頭」非為名利,只是希望今次身體力行能喚起更多人關注兒童癌病,為未來的社會棟樑帶來希望。記者:梁德倫

籌款活動由港大醫學院及聖伯德里克基金會合辦,款項全數捐贈香港兒童癌病基金。譚廣亨和陳志峰均是長期接觸患癌兒童的醫生教授,譚太更是擔任兒童癌病基金委員多年、在《歲月神偷》飾演字花檔檔主的資深演員覃恩美。三人均希望透過活動盡一分力,將籌得善款用於研發改善療效及副作用的兒童治癌藥物。

剃光頭活動獲得醫學界及演藝界多人撐場,例如港大醫學院院長李心平、資深藝人劉兆銘、名導演許鞍華等。李心平笑言「十個光頭九個富」,又指三人必定最富有,因為他們無私慷慨,為不相識的人付出愛心與關懷,並向他們致以最高敬意。

妻助夫削髮大讚「靚仔」

陳志峰教授率先「落髮」,由一名正被他治療的血癌童依琳以剃髮器送上「第一刀」,數名治療中及已康復的癌童和醫學院的同事其後也為陳剃頭。本身地中海的陳自嘲,今次他的「損失唔係好多」,剃頭後他說「很清爽」。他又指曾接觸多名癌童,知道他們害怕脫髮而抗拒治療,故希望今次身體力行能拉近彼此距離,也為研究癌症出一分力。

到譚廣亨剃頭時,其妻覃恩美親自出手,當丈夫由滿頭銀絲變成光頭時,又向他獻吻並大讚「好靚仔」,場面溫馨。譚表示剃頭後感到十分亢奮,因為做了一件極有意義的事,對三千髮絲轉瞬消失也不在意,只期盼可喚起更多人關心癌童。

望剃髮籌款成港大傳統

最後譚太覃恩美壓軸上場,多名資深藝人好友如劉兆銘、陳曼娜、祝文君等人都有替她剃頭,導演許鞍華「下手」時可謂重操故技,因為她們合作拍攝電影《天水圍的夜與霧》時,曾因劇情需要親手剪去覃的大把長髮。覃的最後一撮頭髮由丈夫親手剃去,兩人變成光頭夫婦。譚太說,兒童是社會的未來棟樑,「一個都不能少」,希望各界繼續關注兒童患癌問題。

覃恩美憶述,當初有人提議她參與剃髮籌款後,便反覆思量「點先可以拉埋老公落水」,以籌得更多善款。數月前當她與丈夫行山時,突然問他肯不肯一起剃頭,譚考慮數十秒後便答應,更指「太太叫到一定要做」,促成今次善舉。

譚廣亨表示,期望活動最終籌得100萬元,他感激慷慨捐款支持他的親友和同事。他更希望剃髮籌款往後可變成港大醫學院一個傳統,幫助飽受煎熬的患癌兒童。

行醫逾30年的譚廣亨說,現時治癌方法與廿多年前相比已大為改善,但療效及副作用仍可繼續改善:「啲細路醫好後副作用會一直跟住佢哋,人生咁長都幾辛苦」,故他希望透過研究能改善情況。

醫學界現時正努力研究癌病成因,港大也正研究癌病幹細胞,期望日後能研發高效率藥物,待收集更多臨床數據後推出,醫治更多癌病患者,「希望第時可以百分百醫好癌病」。

聖伯德里克基金會每年均與本港不同學校及機構合作舉辦剃頭籌款,參加者需最少籌集1,000元善款。去年4月香港國際學校近百名學生、教師和家長便齊齊剃髮籌款,最終籌得約100萬元。

話你知:剃頭行善源自美國

剃盡三千煩惱絲,只為拯救互不相識的患癌小朋友,此做法源於St.Baldrick'sFoundation(聖伯德里克基金會)的一項籌款傳統。該個2000年在美國成立的慈善機構,在一次籌款活動發現因患癌脫髮變得內向的兒童,面對同樣光頭的親友會變得開朗,對治療也有幫助,遂在往後變成一種籌款方法。

基金會成立至今籌款活動已推廣至28個國家,約13.5萬人為籌款剃頭,籌得善款更已超過8,700萬美元。

基金會在香港籌得的款項將全數捐予香港兒童癌病基金,以支持癌病研究。本報記者