【本報訊】獲良好藥品生產規範(GMP)認證的嘉琳製藥,生產過程出問題影響藥物療效,前晚被衞生署勒令回收全部434款藥物。但嘉琳昨日仍沒公佈回收程序,有藥房繼續出售其藥物。香港醫學會前會長蔡堅炮轟,衞生署監管不力,接二連三有本地藥廠出事。 記者:陳沛冰

澳門上月中發現嘉琳製藥廠有限公司的藥物有問題後,衞生署開始調查,上月20日及26日先後回收九款未能通過分解測試的藥物。前日再發現四款藥物成份少於註冊份量,認為該廠生產過程出問題,勒令回收全部藥物。

須回收藥物 藥房仍有售

嘉琳只設立熱線24298412供市民查詢,昨日未有公佈回收詳情。港九藥房商會理事長劉愛國表示,昨向嘉琳查詢回收細節,獲回覆明日才有公佈,引致回收混亂。他會向能出示未開封藥物的市民退款,但若藥物已使用或開封,暫未能回收。市面藥房普遍有售嘉琳藥物,如退燒、止咳水及消炎藥,數量不多。

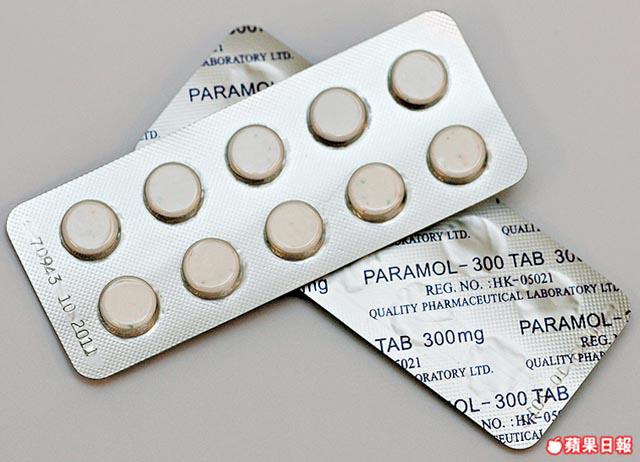

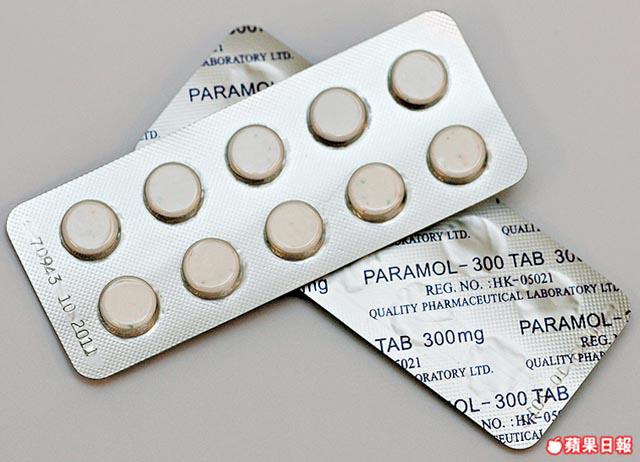

不少藥房昨繼續售賣嘉琳藥物。本報記者昨午到調景嶺一間藥房,成功購買嘉琳的一款退燒止痛丸。本報曾多次致嘉琳查詢,電話無人接聽。

衞生署表示,昨已與嘉琳聯絡,獲悉藥廠需時間通知零售商及市民回收安排,市民可將藥物交予零售商回收。署方會繼續調查嘉琳,才決定是否提出檢控。不少私家醫生使用嘉琳的藥物。蔡堅表示,他使用兩至三種嘉琳的抗生素及防止骨質退化藥,昨未接獲藥廠回收通知。他批評藥廠不負責任,衞生署監管不力,「點解澳門先發現,香港先去查,如果唔夠藥劑師可以請;藥物成份唔夠係欺騙,可以死人」。

醫生失信心 轉用外國貨

蔡指,去年3月發生歐化藥廠出產含毛霉菌藥物,一年多後嘉琳又出事,兩間均獲GMP認證,令他對本地藥廠信心全失,被迫全面轉向貴三成的海外藥廠買藥,以保障病人健康。

香港醫院藥劑師學會副會長崔俊明表示,衞生署調查兩周才發現嘉琳的問題,時間太長。歐化事件後該署曾巡查全港藥廠,但只看文件而沒抽驗,並沒發現嘉琳有問題,監管有漏洞,現應再巡查全港藥廠一次。

醫院管理局使用10種嘉琳藥物,當中三種較常用包括黃藥水、抗生素及尿道炎藥,暫未知多少病人受影響,該局藥房已停用有關藥物。

話你知:相同藥物有三牌子

嘉琳製藥廠於1978年成立,自稱全港最大規模家族藥廠之一。香港醫院藥劑師學會副會長崔俊明表示,該廠生產三款撲熱息痛藥丸成份一樣,但屬於兩個不同牌子;另有三款撲熱息痛藥水均成份一樣,但分三個不同牌子。

崔表示,他不評論嘉琳的做法,但不少藥廠會為藥房或醫生,將藥物命名不同牌子,但成份與一般藥物相同。藥房及醫生可標榜藥物品牌的獨特性,吸引病人繼續光顧。「藥顏色唔同已經有良心,如果一模一樣,病人好容易混淆」。如病人家中有多種撲熱息痛,單靠牌子名不能分辨,很易重複服食引致過量。藥房及醫生只提供牌子名而非藥物學名,剝削病人知情權。