好心不求好報,但求教好下一代。

47歲水喉工程判頭林玉鵬是香港第二代,小時候生活貧而不苦。感激福地,天災少而機會多,在他眼中,香港人兩餐無憂,樂於助人,「只要有人帶頭,能夠做嘅,都會做。」

助人的快樂像會生根

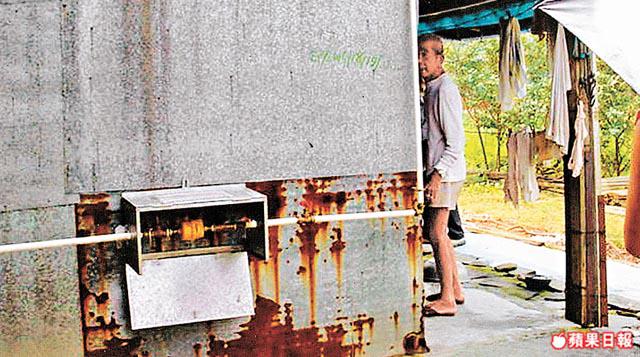

九十年代初,香港股樓齊升盛世年代,他看報知道一位居住偏遠鄉郊的獨居婆婆,飲用的井水被污染,政府供水系統又在農居以外,一生努力耕作,老來卻無力找一口乾淨水。水喉匠的技能令林玉鵬動了助人之心。他為婆婆設計供水系統,一個人花了三天時間,從公路旁的供水位,一節一節把喉管接駁至鄉村鐵皮屋裏。老人家扭開水龍頭,無色有形的清水瀉下,昏花老眼發亮,笑得讓林玉鵬心甜。

幫助人的快樂像會生根一樣,林玉鵬此後經常為聖雅各福群會做義務水喉匠。有時星期天要出動,太太與兒子跟在一旁,猶如精神支援小隊。有時一個人工作,有時一隊人工作,義務工作核心價值並不追求成本效益,即使沙螺灣一個伯伯家裏供電系統需要翻新,出動30名義工隊也在所不辭。

那一次,林玉鵬故意帶同當時只有6歲的兒子林家成參與。沒有人知道近80歲老伯為何獨自居於荒郊,因為交通及電力安全問題,義工隊計劃一氣呵成兩日完成工程,在沙螺灣過一夜。隊中有人管材料,有人帶睡袋,有人運送大量蒸餾水,也有義工嬸嬸,專責為30人煮飯。下船後,一車車材料及必需品,浩浩蕩蕩,走半小時山路向獨居老人的家進發,「伯伯見到咁多人嚟幫佢,真係好意外。」

追求有意義生活價值

31名義工各自啟動一雙手,有人拉電線,有人釘碼仔,最終,眾人把白色電光管接入200呎小木屋,又讓老伯笑着試用廚房電器煮食。完成任務,各人一身輕省,準備上船離開,回頭只見送船的老人家,依依不捨,眼裏感激,那一刻,義工兒子領略不講回報的工作的動人意義。

因為父母都是清道夫,林玉鵬自小明白生活的難處。「啲人喺街上丟垃圾,或者拖狗隨地便溺,我爸爸所做嘅,就等於白費,上司會以為佢偷懶。」為此,他特別懂得處處先為人着想,重視別人的感受,努力教導第三代在幸福中追求有意義的生活價值:為人着想,不貪心、不欺詐。

林家長子現時已經23歲,不久前以銀笛獎兼最高成績於警校畢業。警察初哥剛剛出更,20年義工爸爸樂於助人的長長身影,早在兒子心裏扎根。林玉鵬對警察兒子有信心,「佢唔一定有時間做義工,但係用心做事,做人正氣,已經唔錯。」

記者 冼麗婷