武俠小說的黃金年代是五十至七十年代,那時代很單純,讀者看的是小說,小說就是一切。但在這視像年代,年輕人接觸武打,一來自電影,二是ACG(動/漫/遊戲),大可跳過小說。有作家已開始以產業為目標,一旦發展起來,小說就是整個樂章的總譜。喬靖夫為當今香港最活躍的武俠小說家,一套《武道狂之詩》出了五集,已引起動漫公司的目光,已確定在未來三年內,推出漫畫、遊戲及3D動畫!

記者:何兆彬

攝影:林栢鈞

鳴謝:Triquest(http://www.kylinbjj.com)

小說做前鋒 漫畫年底出

《武道狂之詩》創出喬靖夫多個個人紀錄,在這之前,他被稱為「喬年鑑」,長篇武俠小說《殺禪》一年出一冊,全八冊寫足十年。但一寫《武道狂》,喬靖夫一年內完成四冊,剛推出第五冊,他說:「這冊用了4個月,希望能寫更快一點,3個月寫一本,一年能出四冊。」除寫作速度加了渦輪增壓,《武》也率先請來門小雷繪畫封面,大獲好評,近日更與夢馬簽約(由前意馬太子高偉豪主理),進軍ACG,年底先出漫畫,兩三年內出Game及3D動畫。「講得老套啲,以前想做藝術家。但寫完《殺禪》這階段過去了,現在該將小說變成與別人合作的作品。其實如市場容許,我還是想一年只寫一本的,哈哈!但一年一本,可能只是由80%好變90%好吧。」

對於近十多年武俠小說在港消失,喬靖夫承認,這是一個武俠的低潮:「連黃易都停產了。」但他認為在港寫小說還是有前途,「現在寫小說,很難再獨立地流行吧,而要多媒體地進行,近日《武道狂》也籌備ACG了。但寫小說有優點,就是比其他媒體成本便宜,一個人一支筆,就可創造一個世界出來。」他解釋,小說成本低可先推出,再帶動其他創作,「日本一直在這樣做,美國很多Superhero的漫畫是這樣,《Twilight》也是這樣。小說作為前鋒,然後大軍再打過來支援,也令小說多了人看。所以有人罵《Twilight》膚淺,我不贊同哦,因它可令o靚妹讀磚頭厚的書!結果這人可能因此而重回文字世界,推動力很不簡單!」

內地的武俠缺了點甚麼

這十多年香港的武俠小說真空,但在內地,卻一直有人接棒。文無第一,武無第二,寫武俠的喬靖夫並不認輸。

「大陸人有大陸文字的問題,港人的文字並不輸蝕,觸覺依然較前。內地武俠愛玩橋段,但沒捉到精神,他們始終在八十年代中才開始看金庸,浸淫在武俠的時間不夠長吧。」喬與一些研究武俠小說的朋友都同意,大陸的武俠總是少了點甚麼。「因為武俠小說的主角總是在追求自由的精神,個性較浪蕩,武功只是追求自由的資本。像楊過,他打是為了與小龍女的自由戀愛嘛!在內地,這些會放在較次要位置,像張藝謀電影《英雄》,外殼是武俠,但骨子裏為了穩定而犧牲自己,這是很不武俠的!因為武俠是四個字:快意恩仇!你被人殺了全家不報仇?」他強調,武俠是反建制的,「韓非子說:『俠以武犯禁。』這就是土壤的分別。內地的武俠重點往往放了在別處,他們的英雄感覺像RPG,主角像是為了發達為了力量,曹操式的煮酒英雄才是大氣,但我們是騎士型的英雄,很個人主義的。」

喬靖夫武術珍藏

1.楊式太極劍:「因為要寫武當的大奸角,我就想,如果能把它握在手中會寫得更好,結果去了武術用品店買了這把楊式太極劍,它的鋒刃一陰一陽,一邊是刀,一邊是劍。」

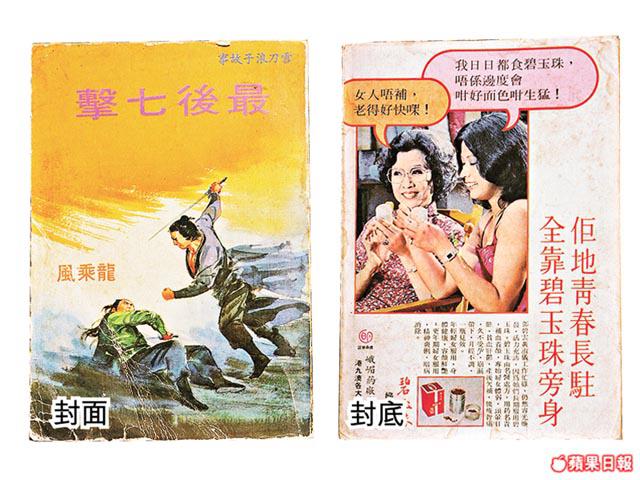

2.《最後七擊》1978:「龍乘風的這小說是我第一本看完的武俠小說,那一年我五年班。這一本是我後來再買的,書在78年出,賣$2.5。」

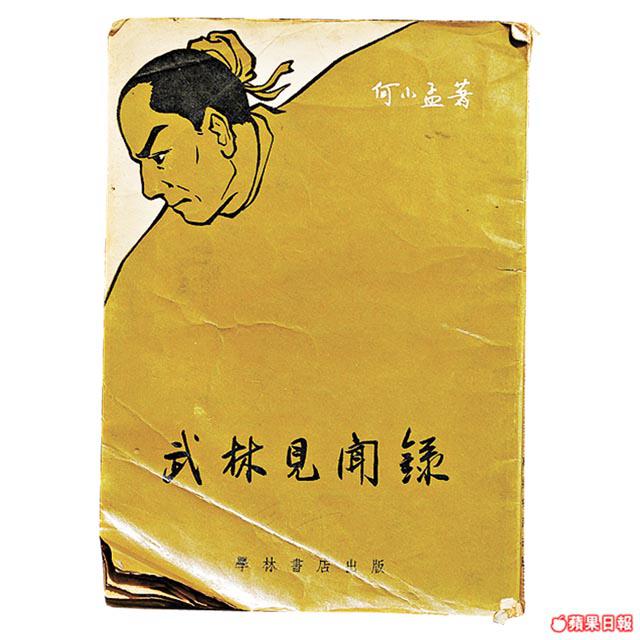

3.《武林見聞錄》1972:「小學時哥哥買的。何小孟寫了很多武林傳聞,有黃飛鴻有霍元甲。」

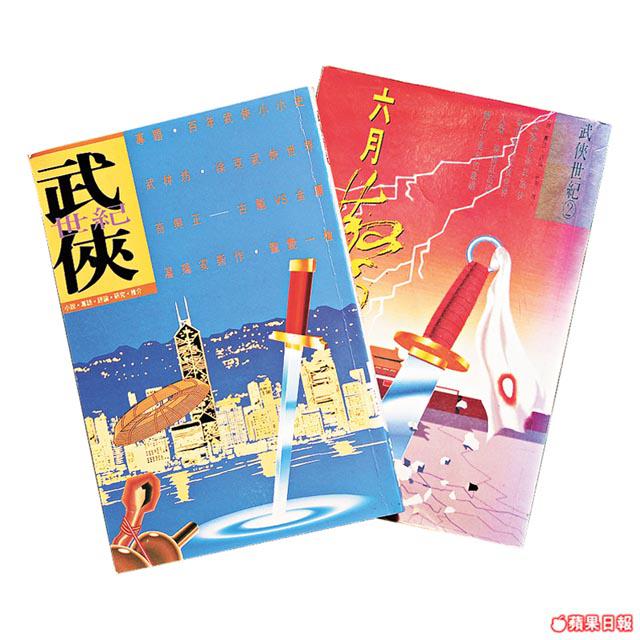

4.《武俠》雜誌1991:「讀緊大學時,多謝彭志銘給予機會,五個人合作寫這本武俠雜誌,當年還請到蕭笙做監製,這是本季刊。當年我一個人也化了多個筆名,包括:俠海狂生!哈哈。可惜這書只出了兩期!」

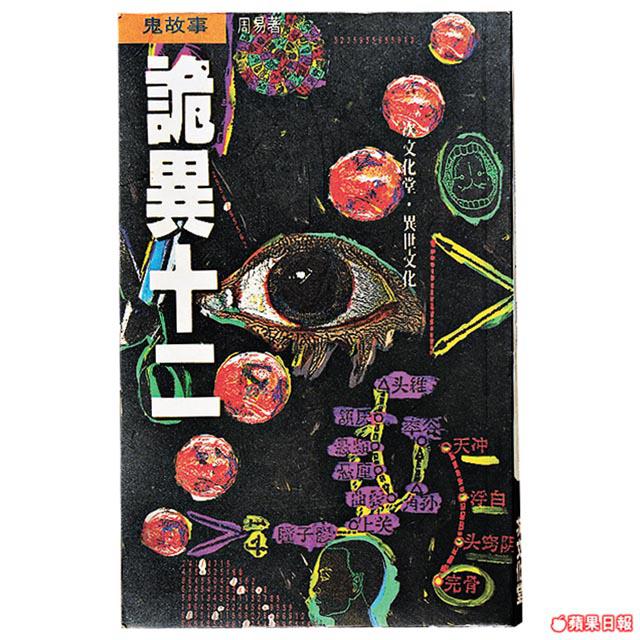

5.《詭異十二》1993:「這是我第一本書。事緣當年袁建滔為漫畫公司寫了大堆鬼古,用剩的就唔好嘥,由我寫成這書。當中有半個故事是我創作的,叫《兵之王者》,是個武俠鬼故事。」

武俠新元素

《武》寫了五冊。在《殺禪》後他停了寫武俠多年,他說因為一直想寫點新東西出來:「因讀者看太多武俠小說了,如果又寫一本差不多的,我覺得不只浪費時間,還浪費了自己的創作經歷。」最初他心中只有一個故事,就是:武當變了邪派!「當年有個朋友說要寫武俠小說,問我有甚麼橋。當時我們三人(跟袁建滔)就亂吹:武當係邪派咪得囉。後來他始終沒寫,我就寫了這個不算邪派的武當,他們走了一條極端的路。」

喬深知單單這樣不足以建立一個武俠世界,還需要一些新元素,「就像當年《蜀山》中可以御劍飛行,人人睇到都覺得好爆!又像六脈神劍,可以隔空射人,這也是從來沒有人寫過的。雖然我做出來的,未必如這些前輩咁勁,但都必須要試。這只是打鬥上面,不足以支撐裏面的世界觀,直至我看了《逝去的武林》(一本武俠歷史書),裏面寫了很多武人的價值觀、他們的地位、關係。為了武學他們可以犧牲很多,其他人會把他當是儍的,這就Click着我了,我既有了很實戰派的打鬥描寫,又有了武人的社會面貌,就造了一個好立體的世界觀出來了。」這本書對他啟發很大,「其中一樣,是寫到武功不只是身體學的,腦筋也在學,腦袋可以帶動身體,戰鬥時是精神上,而不只是策略上。我與你打,有時不是我比你快,而是我意識比你快,比你想多一步。這在以前比較少人寫的,古龍有寫過一點、玄一點。」他把打鬥寫得有點像捉棋,「以前的武打都是層級式的,你練到第九級一定贏第三級的,但我的世界裏,你精神狀態不佳一樣會輸。這種寫法一定較難寫,而RPG式,有數字比較的寫法一定較易。」

習武:客觀地檢視自己

喬靖夫的《武道狂》是現代化的,他筆下的武當派行為極端,「他們根本是藝術家,無視世俗道德,只追求『我比你強』,這違反了傳統的中庸之道。我把一些很現代的價值放進小說,萬一有這些武道狂出現,世界會如何呢?」喬:「我想寫的,是除非你一輩子都不拿起劍,否則你打輸了,只有認學藝不精;第一天拿起劍,就要接受有戰敗的一天。書中武當派追求本質,就是要比人強,就是要打敗對方。」

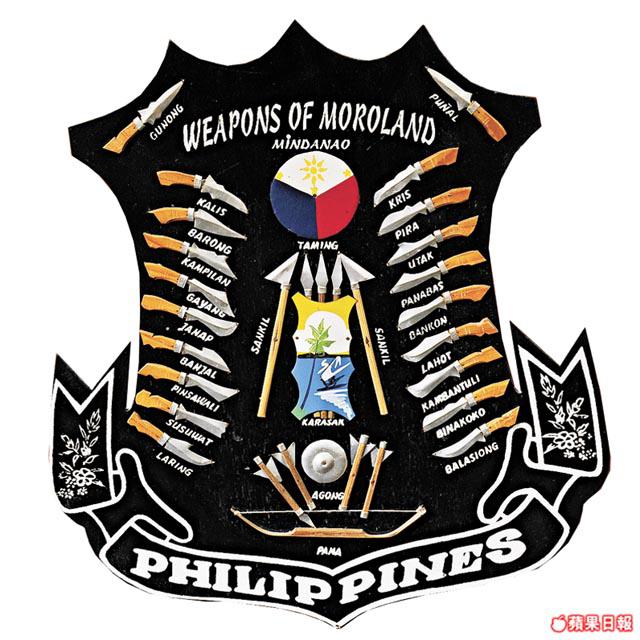

喬靖夫自幼習武,從15歲開始習空手道,今天上武館踢沙包還是嘭嘭作響,很是嚇人。七八年前,他開始習菲律賓魔杖。菲律賓魔杖這門武學,本為一套雙刀刀法,後來改為兩支木棍代替,魔杖自李小龍跟依魯山度學習而聞名於世。武俠小說家既習武,對武術描寫自然有幫助,「習武最大的幫助,最明顯當然是寫武打有較細緻,較視覺的描寫。另外,是學武教曉我一件事,你可以好客觀的去看自己。學功夫要學得好,就是要很客觀的檢視自己,試完打完,再回看自己打成點,那一招你用不到就不會用到,千萬不要幻想!你要另外再想一個方法!」他說這其實是受到李小龍的啟發,「他說過:『武術就是忠實地表達自己。』這對我寫作也有很大幫助,一本書寫得好不好,自己首先得做第一個讀者,很客觀地、很抽離地閱讀──這是一本好書嗎?」

喬靖夫有時回想,自己很年輕很年輕時,寫作會很投入,完全沉醉在自己的世界,但卻沒有做好一個好的讀者。「金庸為甚麼那麼流行,就是他可以令讀者一揭開就投入了故事!他自己一定是個好讀者!」

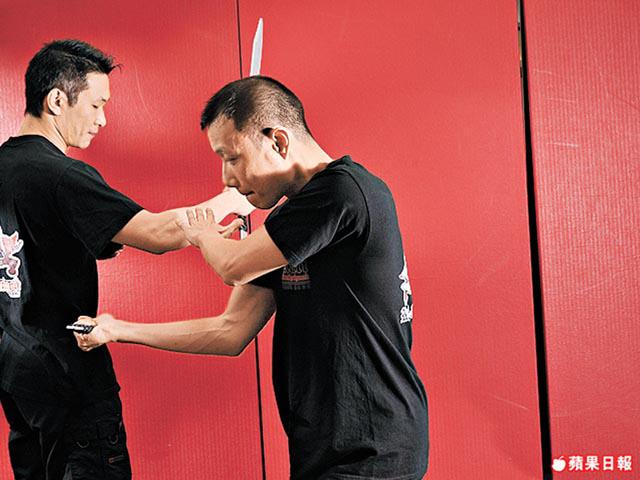

單棍

「單棍的用法,是以左手作擒拿,拿對方的腕部,再踏步攻擊。」

雙棍

「較綿密,左手攻完右手攻。威力大兼身體哪個部份都可打,我們愛打手背,因一打對方就丟棍,此招為『剝蛇牙』!」

短刀

「一般較高級才玩,因棍是較大的攻擊動作,而短刀的動作極微細,到別人手腕就可以了。不易掌握。」