名校生活,除了環境和師資,更重要是全體師生對學校的歸屬感。香港第一間官立學校──銅鑼灣皇仁書院將於2012年創校150周年,經歷一個半世紀,人才輩出。故皇仁舊生會邀請中大歷史系開展為期30個月的研究,邀請各代「皇仁仔」口述歷史,再製成出版物。與其齋睇歷史書,不如邀舊生當導遊!

記者:蔡俊業

攝影:陳盛臣、部份圖片由皇仁書院及

皇仁舊生會提供

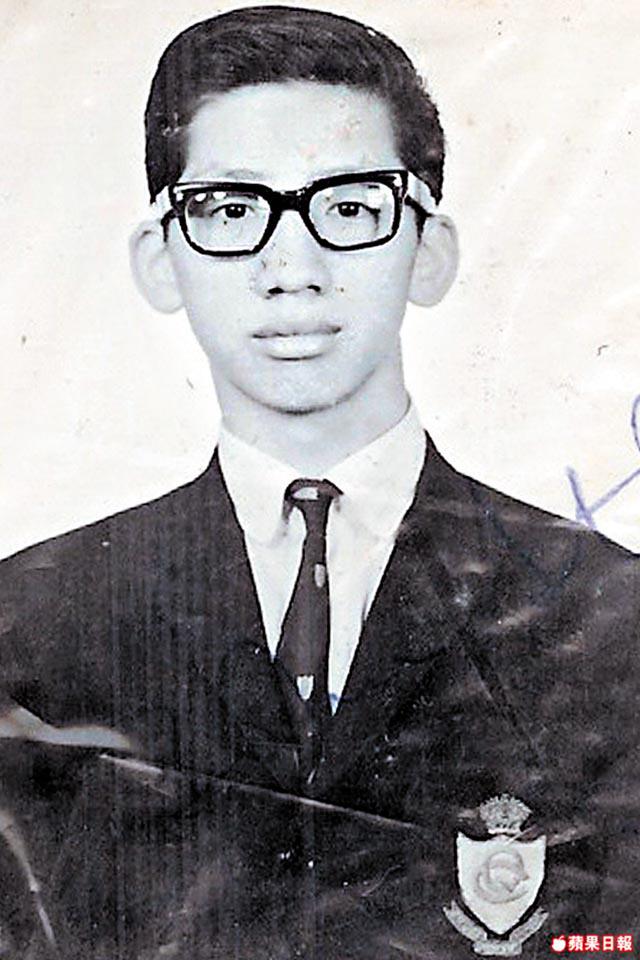

湯家驊Profile:

1969年在皇仁書院畢業,後入讀港大法律系,曾擔任大律師公會主席,現任公民黨立法會議員。

波牛

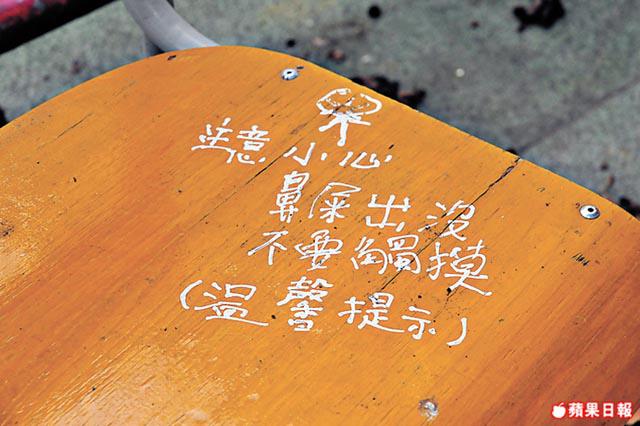

皇仁仔跟一般學生無異,都會用塗改液在凳上寫字。

領袖生

皇仁薯頭識女仔

上個周末皇仁OpenDay「開倉」,小記跟湯家驊(Ronny)來到皇仁高士威道正門。跨過頭上掛着兩塊「QC」的正門和兩旁簇擁的學生群,旅程開始。問湯家驊,作為港島區名校生,必定有女學生做擁躉啦?原來唔係,「我哋叫福友行嘛,即係好薯囉!」咁到底有幾薯先?聽另一位舊生──候任中大校長的沈祖堯講,當年皇仁學生都來自草根階層,沒錢買新校服,只會穿吊腳褲返學,而且此校傳統以來都是白衫白褲,放學之後又會做波牛,經塵土洗禮,白貓都未必幫到手,附近女生自然看不上眼。

外表輸人一截,但勝在讀書成績勁,集腋成裘總有計仔,就是每年在禮堂舉行的AnnualBall,成為一年一度的結識異性的場地。剛巧Ronny遇上師弟──現屆舊生會會長陸偉雄,兩條佬憶述舊事,陸:「當年佢哋搞AnnualBall識女仔嘅事,成日都聽佢哋講,因為我七十年代入學,當年校長榮德淵唔畀搞!」學長Ronny說,當年只有高年級皇仁仔才可以搞舞會,要識女仔就要出擊,一班皇仁仔會以學校名義,派出HeadPrefect等代表向對方索取女生名單,「因為事前好多嘢要傾要搞Pair-up(配對),我哋就詐詐諦諦同佢哋去食飯。」這就是作為搞手的最大着數。數數手指,曾經邀請過哪幾間女校開Ball?「試過請St.PaulConvent(聖保祿學校),又試過請跑馬地的Maryknoll,即現在的瑪利曼,最後一年就請St.Mary(聖瑪利),點解咁深刻呢,因為當年有幾個同學就借辦舞會識咗幾個女仔,之後都有拍拖。」

Ronny對於那個年代的St.Mary女生印象相當好,「那個年代,我哋覺得St.Mary同Maryknoll最靚女!」但後者較高竇,「佢哋覺得我哋好薯唔夠潮……或者唔係高竇,而係唔夾啦。」陸笑言:「皇仁仔唔係好識招呼人,因為無堂上,哈哈!」結果將目標轉移到其他學校!「以前天后港鐵站對出那個位置有幾家茶餐廳,有間叫英皇茶餐廳,晏晝庇理羅士嘅女仔就會落去食嘢,我哋就落埋去,要搭枱,有啲人就係去識女仔,我都有跟埋去!」

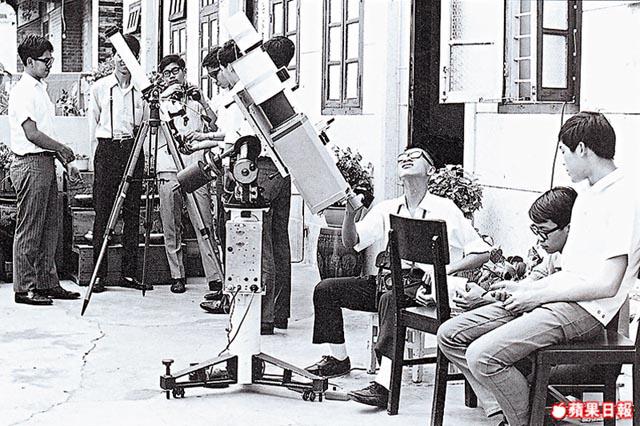

天文學會磨玻璃做望遠鏡

皇仁仔讀書勁係人都知,但都要懂得搵方法放鬆。舞會一年得一次,而且還要看校長是否准許,除了打波,他們還會搞其他活動,當中天文學會就最出名。Ronny說:「當年天文學會歷史悠久,好出名,入會第一件事就係磨玻璃!」當年資金和器材有限,所以要睇星?麻煩大家出出力將它磨薄,變成望遠鏡。「係一塊好厚嘅玻璃,磨到手都跛!」

採訪當日是開放日,天文學會都有開檔介紹一下,九十後的現屆會長招日成同學便為這項古老活動作補充:「係用一塊用瀝青模,用重物壓下去,再加拋光粉,將玻璃磨薄,3年前陳Sir(天文學會主任陳玉麟),出產咗一個直徑30吋,全世界最大的手製天文望遠鏡。」犀利犀利!

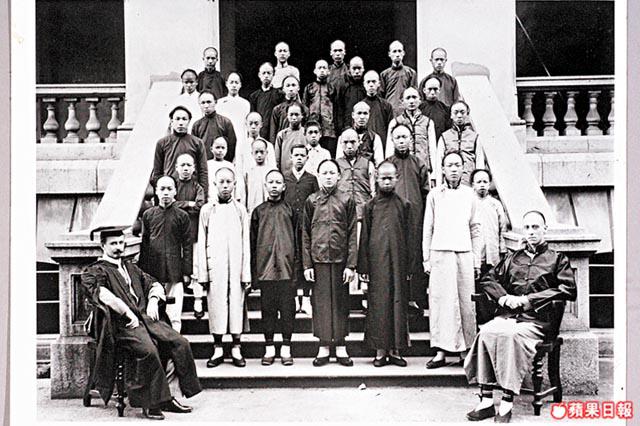

但講到犀利,又怎可以不說皇仁書院的收藏,事關過去150年,單是畢業生都已經數以萬計,而且不少都是現時的社會菁英或權威人士,除了Ronny是大律師和立法會議員,還有國父孫中山、全國政協副主席霍英東、「華叔」司徒華、律政司司長黃仁龍等等等等,所以當年曾經用相機紀錄過的皇仁舊相簿和文字紀錄,絕對是研究本土歷史的重要。

負責今次大型歷史研究的中大歷史系系主任梁元生,擅長研究教育史,曾負責為英華書院及上海中西書院作歷史研究,他說今次皇仁研究將分三個部份:(1)創校至二次大戰前的早期歷史、(2)1950年皇仁復校之後,和(3)現代皇仁的發展。當中以第二部份最重要,梁主任說:「二次大戰光復香港,1950年皇仁復校後,四班學生合共約200名師生曾經有張大合照,當中有不少都是為香港的戰後建設扮演重要角色,所以我們透過舊生會幫手,聯絡他們,由他們口述昔日歷史。」雖然距離150周年校慶尚有30個月時間,但他指因為1950年那班學生現在都已經七、八十歲,要他們口述歷史將花很大工夫,故擔心30個月時間研究甚為緊逼。而待所有資料齊全後,亦將會推出出版物,留傳後世。

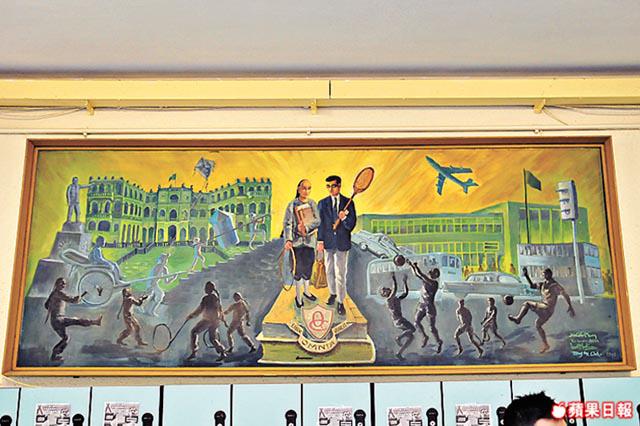

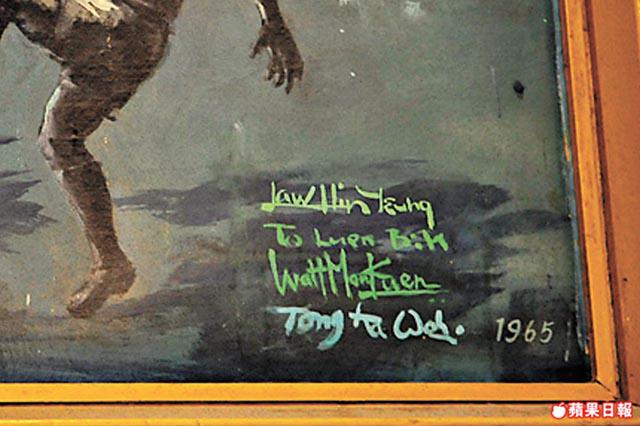

二樓尋回舊作:「讀書時美術老師好鍾意我,搵我幫手畫呢幅紀念孫中山一百周年嘅畫。」畫於1965年,那年仍未叫Ronny。

兩代天文學會會長在觀星臺相遇:左邊是現屆的招日成,中間抱BB的陳先生九十年代亦曾擔任會長一職。後方的望遠鏡連接互聯網,可在家中觀星,耗資達百萬元。

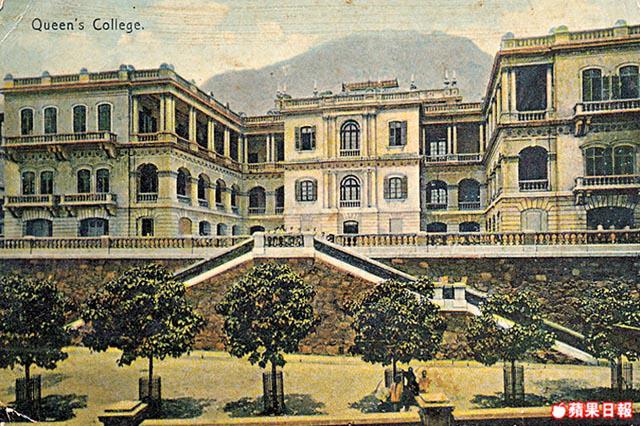

皇仁於1862年創立,原名中央書院,立於歌賦街,後來於1889年遷往荷李活道和鴨巴甸街(見圖),在二次大戰期間遭日軍破壞,1950年正式遷往銅鑼灣現址。