【本報訊】沿着李寶龍路拾級而上,氣喘喘走過約200級台階,終於來到青蓮臺上的魯班先師廟。這座百年古廟建於清末光緒年間,供奉着春秋戰國時期的「百匠之首」魯班,去年獲發展局撥款71萬元修補陳舊的木橫樑、青瓦頂與石磚牆。發展局局長林鄭月娥表示,今次是首度有私人歷史建築獲公帑補貼復修,希望對日後私人保育工作起示範作用。 記者:黃偉駿

被評為一級歷史建築的魯班先師廟,位於西環堅尼地城青蓮臺,毗鄰是荒廢多年的昔日左派重地漢華中學,平日人迹罕至,由薄扶林或西環卑路乍街前往,步行約15分鐘便到。

該廟昨日舉行復修竣工典禮,由林鄭月娥主持。她說這是首幢獲資助維修的私人歷史建築,也是最早完成復修的項目。政府為私人歷史建築而設的資助維修計劃,自前年8月推出至今共接獲13宗申請,其中9宗已批出撥款,總額約720萬元。

多年來飽受漏水困擾

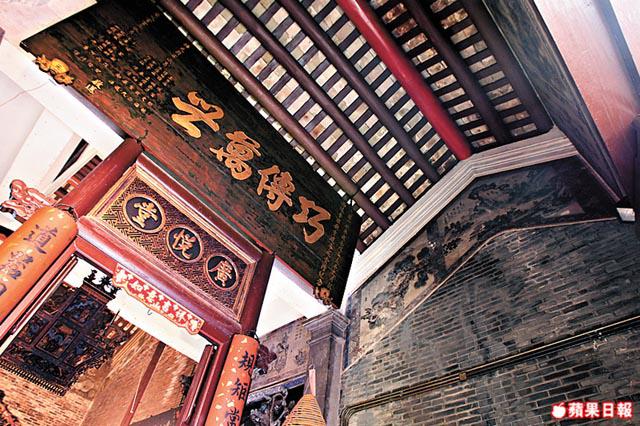

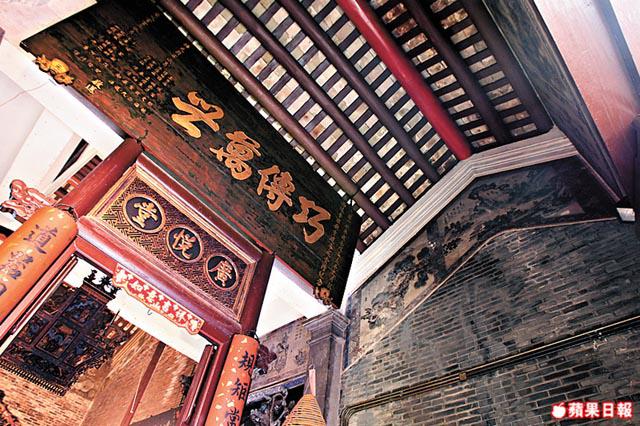

負責管理魯班先師廟的廣悅堂副主席勞鑑表示,這座百年古廟橫跨了三個世紀,於1928年重修後至今,一直保持原來面貌。整座廟宇是中國傳統的兩進式建築,設計獨特,外牆呈五岳朝天式的形狀,內外多處是精雕細琢的泥塑公仔,及一幅幅栩栩如生的壁畫,內容全部是中國民間典故。

他說該廟多年來飽受漏水困擾,除了屋宇的結構橫樑發現水迹,廟內或廟外磚牆有多處裂縫外,青瓦片砌成的屋頂也有破裂情況。廟內的壁畫與泥塑受長年累月的雨水浸蝕,部份開始褪色。廣悅堂每年都要集資維修,「每次都要整十幾廿萬。」該廟在前年10月向發展局申請維修資助。

擬年底再申請百萬元

古物古蹟辦事處總文物經理譚士偉表示,由於該廟所在沒有交通工具直達,所以工人要靠人手搬運材料來進行復修。為了令古廟原汁原味地保留,所以在修補瓦頂與磚牆時,只選擇破損部份更換,巨木橫樑則以木糠與桐油修補後重新上漆,保留原有構件。整項工程於上月中完成。

勞鑑說,雖然完成了修補,但很多褪了色的壁畫與雕塑,仍急需找畫匠與工匠復修,預計今年底會再向發展局申請撥款100萬元,「嗰啲師傅好多已經上晒年紀,如果再遲啲,可能要返大陸先搵到。」魯班先師廟每日早上9時半至下午5時免費開放予公眾參觀。

追本溯源

全港只此一間

魯班先師廟建於1884年(清末光緒十年),由一班本港三行(木匠、石匠、泥水匠)工人組成的廣悅堂出資興建,是全港唯一一座供奉魯班的廟宇,也是全國獨有以魯班為首的廟宇,每逢農曆六月十三日魯班先師誕,業界都會前往祭祀。入行數十年、現經營工程公司的勞鑑說:「以前好墟冚,幾百人咁去,拜完就派『師傅飯』,食過就會聰明伶俐。」

三行工人互助社興辦

勞鑑表示,在數十年前社會保障制度未健全的年代,廣悅堂成為一班三行工人的互助社,「我哋夜晚辦義學,教啲三行工人讀書識字,後來又喺香港仔開咗間魯班小學,教育一班三行工人子弟。」魯班小學數年前因為收生不足而被殺校,但廣悅堂的教育基金繼續滾存,如今仍有定期捐款資助廣東省的失學兒童讀書。

魯班是春秋末年魯國一位著名工匠,原名公輸般(又名公輸班),別具匠心,很多工具如雲梯、鋸子及曲尺等皆相傳出自他手,獲尊為百匠之首。

本報記者