25是書獎的候選書數,17是評審人數。兩者相遇,選出約10本好書,6月11日公佈。不過香港書獎辦到第三屆,隨街問人,大眾依然會問你:是「十大好書」嗎?不不不不不,還有這誤會,證明了書獎的宣傳仍有待努力。關於香港書獎,不管是評審出版業人士、作者或讀者,大家都覺得「應該做快啲做立刻做」,以下內容,就是批評都是出於愛之深。來看看,我們的書獎還欠了甚麼?

記者:何兆彬

攝影:譚盈傑

第三屆書獎候選名單

1.《1Q84》

2.《STOP!(1)跳蚤為什麼住在狗身上?》

3.《大江大海一九四九》

4.《小團圓》

5.《六四二○》

6.《中國工人訪談錄——關於集體記憶的故事》

7.《中國語文不難學,為甚麼我總是學不好?》

8.《西行找中國》

9.《在如來佛掌中——張東蓀和他的時代》

10.《守夜—詩歌自選集1972-2008》

11.《吃羅宋餐的日子》

12.《我相信我能飛》

13.《辛苦種成花錦繡——品味唐滌生〈帝女花〉》

14.《吞聲忍語——日治時期香港人的集體回憶》

15.《見證改革開放三十年》

16.《拉丁美洲真相之路》

17.《青玉案》

18.《香港文化政治》

19.《背影》

20.《破謬。思維》

21.《盛世 中國,2013年》

22.《執正中文 對治壞鬼公文學好中文章法》

23.《從柏林圍牆到天安門 從德國看中國現代化之路》

24.《鍍金中國 大國雄起的虛與實》

25.《縫熊志》

「畀一個書單大家」

「香港書獎」始於2008年(選07-08好書),今年第三屆,它以年度為單位,選出過去一年年度好書,就當是出版界的「金像獎」好了。不叫「十大好書」,是港台不想規定十本,若只有8本合水準,就選8本好了,不想牽強,但若好書多,像去年就有12本。編導羅曼穎、統籌鄭曦輝表示,書獎是希望「畀一個書單大家」,鼓舞作者及業界,然而在這個互聯網、影像支配世界的年代,有作用嗎?

評審洪清田(教育學院)與書獎淵源甚深,他說:「一九七一年我在大學創辦青年文學獎,這個獎很特別,因為是兩間大學的學生會辦,而不是大學本身辦的,後來這個書獎引入港台參與,香港書獎開始辦多少也因此而起。」洪表示,書獎若發展得好,可以令書評本身都成為一個文體、一個內容,「書評可以介紹出版,更重要是報道了思潮的轉變。」

比較悲觀的評審是謝安,謝安從前在中大開設第二書店,也在電台做讀書節目,他說:「我退休了,從前在大學開書店,發現都沒有學生來買書了。港台、商台的讀書節目我都做過,現在不做了,因為都沒有人看書。這是個影像世界,你想想,我們的祖先先用象形文字,再化為文化,因為文字可以表達更多的意思,但現在的人由文字退回用影像,這是退化,現在的人都是機器人,不會思想,這比石器時代更壞!」

「第一屆完全不能接受。」

談香港書獎,有幾個人不得不找,其中一個是馬家輝教授。他三屆都有參與,又因為他熟悉中港台書市書獎的機制,而最重要的是他對此肉緊又敢言,「我一直用三個身份參與,一是我與港台鄭曦輝、鄭啟明他們十分熟絡,一直對書獎有給予意見;二是我三屆都有當評審;三是我事後以評論身份,寫一些關於書獎的評論。對於書獎,我必須誠懇的說,是一屆比一屆辦得好,但它並不是一開始就辦得這麼好,因為第一屆,港台用了既有模式──即名人/大佬的模式,初審找了我們一些作家、文化人揀書,選完Round2卻只給少數人──只有4-5個七、八十歲的人去選。我無意否認這4-5個人的學養,但人生到了這個階段,繼續博覽群書已非他們的重心。例如胡適晚年研究《紅樓夢》,如果你去找他評書獎,我看就未必適合了!」

馬博士說到這裏難免有氣,他說:「聞說當中還有一些評審並不認真去做,他們的態度是『我幫你打個勾』你就有賺了,於是只花了十分鐘,在表格上打個勾就交回書單。」馬批評這就是港台的一貫做法,完全沒有認真理解書獎的正確玩法,「第一屆揀書完全不分類!我有作品入選,結果旁邊有霍金的書,戈爾的《不願面對的真相》,實在太抬舉了!佢哋仲用緊名人大佬的方法去做,這是用外行人領導內外人。」他對當初的書獎十分不滿意,對此也表達了不少意見,「第一屆完全不能接受。還好港台也肯聽,如果之後還是這樣我就不玩了!」

最重要是「商議」

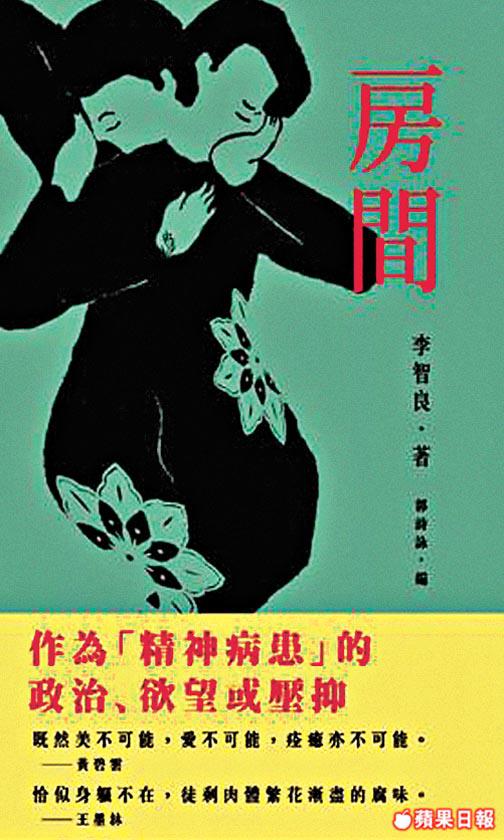

馬建議,港台在第二屆要分幾回合投票、獎項必須分類,更強烈建議書獎需要有Deliberation(商議),「我建議,來自不同界別,有教育界也有學術、出版界等的終審,全部坐下來討論及商議,因為評審各有擅長,在意向投票後,各評審是要互相說服對方的!這跟民主立法會是一樣的!例子有李志良的《房間》(第二屆書獎得主之一),在初選後,他竟然是不入十大,但我們都知道這本書在年輕讀者群中引起了轟動。於是我跟葉輝就拿《房間》出來跟大家討論,並最終說服了其他評審,『翻案』讓這書可入十大。第二屆開始,評審的機制大有進步。美中不足之處,是分類還未夠好。」

馬博士有參與國內書獎的經驗,他說:「例如深圳有辦年度十大好書,找了我跟梁文道做評審,他們的名單,是由全中國的書版編輯提名的,而評審來自北京、上海、香港及台灣,傾了兩日兩夜才有結果的!當然,國內也有很多問題,他們唔識開會,一人一句,永不舉手,又在非吸煙區抽煙,我一直要幫手維持秩序,提出:是不是要先舉手才發言呀,很累!」至於華文世界另一重要書獎則由《中國時報》舉辦,「他們找來大學教授、作家,分三個Round來選,商討也是很重要的一個部份!」

對於今次第三屆書獎,馬說進步很多,但仍未完善,「有些入選書與香港完全無關,在它們上我完全見不到香港文化界!例如戈爾那本《不願面對的真相》,是台灣商周出的;又如今屆的《1Q84》(村上春樹),是台灣時報出版的,完全沒有港人參與過,咁點解會入圍呢?因為書獎的提名條件是只要有香港書號,在去年出版就可以。」他說:「書獎提名名單由出版社自己提名,而並非由專家推,這還有很大空間去做。」

小出版社不知情

對於香港書獎,全港唯一讀書雜誌(兼電視節目)《讀書好》總編輯鄺穎萱說:「希望他們的宣傳會做得更好。」原來辦了二屆,港台都沒有接觸過《讀書好》,而鄺穎萱主理的出版公司「上書局」,作者有梁文道、蔡東豪、劉細良、梁家權等人,好書不少,卻從沒有一本書提名過書獎,「我實在不知道是出版社自己提名的,因此期望書獎能更增加透明度,也更加專業,因為很多小出版社都不知道這件事,都沒有去提名,但你看國際電影界,很多時頒獎都是頒給小型電影公司的──像今屆奧斯卡最佳電影《拆彈雄心》就是。香港有很多小型出版社,他們往往是更敢於冒險,也更有創意的,應予重視,獲書獎其實是一種身份認可,香港就可以發掘更多人才。」

關於《中國時報開卷》好書獎,已經公佈,可在此網站閱讀:

http://blog.chinatimes.com/openbook/archive/2009/01/04/365256.html

為「我最喜愛年度好書」投票

「第三屆香港書獎」現正進行「我最喜愛年度好書」選舉,歡迎公眾於五月十九日前投票支持喜愛的好書。投票表格可於各大書店、公共圖書館索取,或於香港電台網站進行網上投選

http://www.rthk.org.hk/culture/3rdbookprize/polling.htm

香港書獎網站:

http://www.rthk.org.hk/culture/3rdbookprize